20. Juni 2023

Die Kunst des Programmierens Ein Gespräch zwischen Alf Bold und Christine Noll Brinckmann (Juli 1989)

Vignette zu The Art of Programming

Von Ralph Eue

Als Orson Welles in den letzten Jahren seines Lebens durch amerikanische Filmschulen oder neu gegründete Medienfachbereiche tourte, eröffnete er seine Lectures gern mit der Frage, was, nach Meinung der Studierenden, die überschätztesten Berufe des zwanzigsten Jahrhunderts seien. Vieles wurde in den Raum gestellt, bis der berühmte Regisseur zu guter Letzt auch sein eigenes Votum abgab und «Dirigent, Architekt und Filmregisseur» vorschlug, um mit großer Geste sich selbst den roten Teppich unter den Füßen wegzuziehen – was für sich schon ein gehörig Kunststück ist, für das es neben Chuzpe auch solide Grundkenntnisse in Mystik, Magie und Zauberei brauchte, wovon in Welles’ letztem vollständig realisiertem Film F – for Fake (F, BRD, IRAN 1973) neben vielem anderem auch ausführlich die Rede ist.

Würde man Welles’ Frage ins einundzwanzigste Jahrhundert übertragen, sollte wahrscheinlich dem Kurator oder der Kuratorin ein Platz auf dem Siegertreppchen der überschätztsten Berufe reserviert werden wobei noch zu entscheiden wäre, ob man dabei dem Killer Curator den Vorzug gibt, ob man die Kuratierung einer Aufschnittplatte auf dem «Thüringer Wursttag» präferiert oder eher der liebevoll, von einer Regensburger Mutter kuratierten Lunchbox für den Wandertag ihres Sohnes den Siegerkranz flechten will.

Als sich Christine Noll Brinckmann und Alf Bold im Sommer 1989 übers Kuratieren von Experimentalfilmprogrammen unterhielten und dieses Gespräch unter dem Titel The Art of Programming in der Ausgabe 23/24 des Millenium Film Journal veröffentlichten, befand sich die Kunst des Kuratierens von Filmprogrammen noch in seiner ‹primitiven Periode› oder, wie Jean Renoir es fasste, in jenem historischen Moment, da man leichter etwas Gutes zustande bringt, als in späteren Epochen, wenn den Menschen eine perfektere Technik zur Verfügung steht.

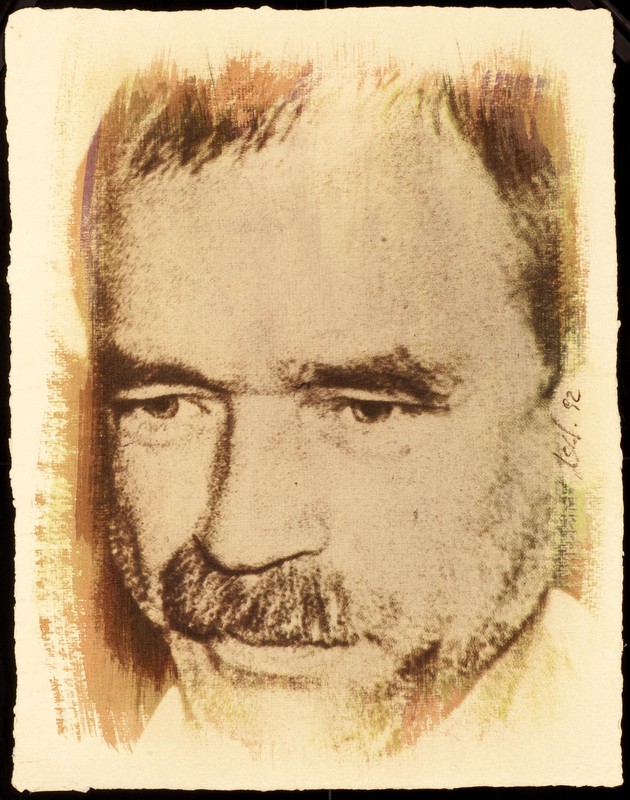

Alf Bold (1946-1993), Mitarbeiter des West-Berliner Kinos Arsenal, war zum Zeitpunkt des Gesprächs ein Pionier und Erfinder. Was notwendig war, um seine Arbeit des Kurators zu tun, hatte er sich in einem Prozess des Learning by Doing angeeignet, d.h. mit viel Autodidaktik, musikalischem Gespür und über lange Zeit akkumulierten Lebens- und Kinoerfahrungen. Ein Hintergrund, der ihm in Körper, Seele und Geist einsickerte und dort kristallisierte.

Ich selbst habe in den 1980er Jahren nur wenige Male an seinen Veranstaltungen im alten Arsenal teilgenommen, sah mich bestenfalls als Legal Alien auf diesem Kontinent des Bewegtbildes. Als schön in Erinnerung geblieben von einem dieser Besuchen ist mir, dass er die filmischen Argumente in Klaus Wybornys Die Geburt der Nation (BRD 1973) einmal so würdigte, indem er sagte, dass er, also Wyborny, selbst da noch recht habe, wo er falsch liege. Im Gegensatz zu den vielen, die recht haben und trotzdem falsch liegen.

Christine Noll Brinckmann (1937*), Filmwissenschaftlerin, Regisseurin (u.a. The West Village Meat Market [1979)], Die Urszene [1981], Empathie und panische Angst [1989]) und Gründerin des Seminars für Filmwissenschaft in Zürich, ist eine Bewunderin von Bolds Kunst des Programmierens, speziell seinen als Live-Performances gestalteten, kühn improvisierten und dabei die Publikumsreaktionen berücksichtigenden Avantgarde-Programmen. Und als Fragende ist sie, um einen Moment des folgenden Interviewtextes vorab zu zitieren, für das Thema des Gesprächs ebenso wichtig, wie derjenige, der die Antworten gibt.

Worum es Christine Noll Brinckmann wie Alf Bold in ihrem Gespräch gleichermaßen ging: um die Kunst, dass die Filme eines Programms nicht durch den Zugriff des Kurators in eine Richtung gelenkt werden, sondern in ihrer Eigenständigkeit aufeinander reagieren können.

Ende 2022, bei einem Zusammentreffen anlässlich der Vorführung der Ellen Richter-Produktion Moral (R: Willy Wolff, 1927) im Berliner Arsenal, ergab es sich, dass ich Christine Noll Brinckmann fragen konnte, ob sie einer Wiederveröffentlichung dieses ursprünglich nur auf Englisch im Millennium Film Journal erschienenen Gesprächs zustimmen würde.

Für ihre Bereitschaft danken wir Christine Noll Brinckmann, ebenso wie Ulrike Ottinger für das von ihr aufgenommene Foto von Erika und Ulrich Gregor. Ausdrücklicher Dank geht auch an Marian Stefanowski für das Porträt von Alf Bold, sowie das im Juli 1991 aufgenommene Teamfoto vor dem Arsenal in der Welserstraße.

Porträt Alf Bold

© Marian Stefanowski

Die Kunst des Programmierens

Ein Gespräch zwischen Alf Bold und Christine Noll Brinckmann (Juli 1989) [1]

Noll Brinckmann (NB): Hast Du jemals daran gedacht, selbst Filme zu machen?

Alf Bold (AB): Nein – außer vielleicht ganz am Anfang, als ich anfing, mit Film zu arbeiten. Da habe ich manchmal gemeint, ich könnte es genauso gut wie andere Leute. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr bin ich davon abgekommen. Zum einen hatte ich Zweifel, ob ich wirklich genügend Fantasie hätte, um ein großer Filmemacher zu werden; und zum andern glaube ich, es ist wichtig, dass es Menschen gibt, die ihre gesamte Energie der Programmgestaltung von Experimentalfilmen widmen. Nur wenige Leute auf der Welt tun das, vielleicht nur eine Handvoll – in den USA zum Beispiel Edith Kramer von den Pacific Film Archives.[2]

NB: Heißt das, dass Du aufs Filmemachen verzichtet hast, um Deine ganze Kreativität dem Programmieren zu widmen?

AB: Es klingt vielleicht ein bisschen arrogant, aber ich glaube, ein gutes Filmprogramm kann auch ein eigenständiges Kunstwerk sein.

***

NB: Du bist in Dahn geboren, einem abgelegenen kleinen Dorf nahe der französischen Grenze. Wie ist das, wenn man in der hintersten Provinz aufwächst?

AB: Man muss zweierlei bedenken – das Wo und das Wann meiner Jugend. Ich bin in den 1950er-Jahren aufgewachsen, und meine Familie war katholisch. Ich war das jüngste von fünf Kindern, und nur auf Betreiben eines Lehrers wurde ich (ungern) aufs Gymnasium geschickt. Ich sollte Latein lernen, denn meine Mutter – Gott hab sie selig – träumte davon, dass ich Priester würde. Doch daraus wurde nichts: Ich scheiterte, war aber zu diesem Zeitpunkt schon weise genug, um zu wissen, dass ich kein Latein und kein Griechisch in meinem Leben brauchen würde. Vielmehr beschloss ich, Koch zu werden. Aber als ich mich bei einem Hotel bewarb, überzeugte man mich, dass ich lieber Kellner werden sollte. So zog ich mit 15 von zu Hause aus und machte eine Kellnerlehre – und das war vielleicht meine Rettung. Wäre ich in Dahn geblieben und hätte Abitur gemacht, dann säße ich heute vermutlich in einem Büro und hätte im Leben nichts Nennenswertes geleistet.

NB: Es fällt mir schwer, das zu glauben.

AB: Oh ja. Ich hätte eine frustrierte Frau und drei unausstehliche Kinder. Doch als Kellner hatte ich schon in frühen Jahren Kontakt mit der beau monde. Das war es, was ich wollte, und ich fing auch an, ins Theater zu gehen, nicht nur, weil es mich interessierte – es interessierte mich nur wenig –, sondern hauptsächlich aus Snobismus. Als ich die Lehre abgeschlossen hatte, wechselte ich nach Mannheim, wo das Mannheimer Filmfestival stattfindet. Damals gab es in dem Hotel, in dem ich arbeitete, Mitternachtsdiskussionen zu den Filmen, und das war meine Initiation. Ich erinnere mich nur dunkel, aber Fritz Lang war dabei und Alexander Kluge und Jean-Marie Straub. Natürlich hatte ich keine Ahnung, dass ich selbst eines Tages im Filmbereich Karriere machen würde.

NB: Und natürlich konntest Du nicht ahnen, dass Du einmal in einem Straub/Huillet-Film als Kellner[3] auftreten würdest.

AB: Wer hätte das auch gedacht? Ich habe eine sehr spezielle Beziehung zu Straub/Huillet: Als ich nach Berlin zog, wo ich eigentlich gar nicht bleiben wollte – es ging nur darum, den Wehrdienst zu vermeiden – und begann, ins Kino zu gehen, war einer meiner ersten Festivalfilme Straub/Huillets Die Chronik der Anna Magdalena Bach. Es war das berühmte Nachmittagsprogramm, als die Zuschauer sich gegenseitig fast die Köpfe einschlugen, und ich war einer der lautesten Verteidiger des Films. Aber zurück zu meinen Anfängen. Eine hinterwäldlerische Jugend hat eine Reihe von Vorteilen, allerdings nur, wenn man das Glück hatte, rechtzeitig von zu Hause auszuziehen. So bin ich noch immer dankbar für meine frühe katholische Erziehung und meine Kenntnis der Bibel. Es war zwar nicht leicht, den Katholizismus abzuschütteln, doch er ist ein wichtiger Teil unserer Kultur, mit dem man vertraut sein sollte. Jedenfalls war es ein weiter Weg, der mich aus dem Dorf hierher geführt hat.

Erika und Ulrich Gregor im Arsenal, circa 1990

© Ulrike Ottinger

NB: Wie bist Du zum Arsenal gekommen?

AB: 1968 oder 1969 hatte ich Manfred Salzgeber[4] kennengelernt, der damals bei den Freunden der Deutschen Kinemathek arbeitete – das Arsenal war noch nicht gegründet. Wegen Salzgeber bin ich häufiger ins Kino gegangen, in die Akademie der Künste, ins Filmkunst 66 und ins Bellevue, wo die Freunde damals ihre Filme zeigten. Und als das Arsenal 1970 eröffnete, habe ich mich als abendlicher Kartenabreißer zur Verfügung gestellt. Tagsüber arbeitete ich als Verkäufer in einem Plattenladen, als Spezialist für Neue Musik.

NB: Aber wie ist es Dir gelungen, Dich vom Kartenabreißer in einen Filmexperten zu verwandeln?

AB: Wenn ich die Eintrittskarten kontrolliert hatte, durfte ich mich mit ins Kino setzen, und meine Ausbildung bestand darin, unzählige Filme zu sehen – meine praktische Ausbildung. Die theoretische Ausbildung, wenn man so will, verdanke ich Ulrich Gregor. Er war immer bis spät in die Nacht im Büro des Arsenals um zu arbeiten, wo ich ihn häufig nach Ende der Filmvorführung aufgesucht habe. Ulrich Gregor ist zwar von Natur aus eher zurückhaltend, doch wenn man ihm die richtigen Fragen stellt, kann er stundenlang mit einem reden. Er hat mir geduldig die Grundzüge der Filmkunst beigebracht.

NB: So hast Du Dir Deinen Lehrer gefunden.

AB: Ja, ich wurde sein Jünger. Aber, wie Brecht zu sagen pflegte und Erika Gregor nicht müde wird zu erklären: Wer die Fragen stellt ist genauso wichtig wie derjenige, der die Antworten weiß.

NB: Das sollten wir im Kopf behalten. Doch wir sollten auf unser Thema zurückkommen und darüber sprechen, welche Filme Dich damals am meisten fasziniert haben.

AB: Es gab drei Filme, die mich mehr als alles andere beeinflusst und bewegt haben. Jedes Mal war die Rezeptionssituation die gleiche: Ich saß total versunken im Zuschauerraum des Arsenals, bis mir plötzlich einfiel, dass ich die Tickets für die nächste Vorführung verkaufen sollte. Ich rannte aus dem Saal und bat die wartende Schlange: «Bitte habt noch ein bisschen Geduld, ich muss den Film zu Ende sehen.» Einer dieser Filme war Bressons Mouchette, ein anderer Dreyers Gertrud, bei dem ich mir die Augen ausweinte. Aber der wohl wichtigste war Brakhages Scenes from Under Childhood. Ich hatte bereits eine Reihe experimenteller Filme gesehen – Markopoulos’ Portraits, Carolee Schneemans Fuses, David Larchers Mare’s Tail, der mich verwirrte. Auf der Berlinale 1970 zeigte das Arsenal dann während des regulären Festivals ein unabhängiges utopisches Programm. In diesem Kontext sah ich Scenes from Under Childhood. Da wurde mir mit einem Mal klar, dass man das Unhörbare und Unsichtbare, die aus den tiefsten Tiefen der Erfahrung kommen, nicht auf konventionelle Weise darstellen kann, nicht mit den gewöhnlichen Mitteln des Films. In der Tat hat Brakhage meine Wahrnehmung verändert.

NB: Und Brakhage scheint nach wie vor einer Deiner liebsten Filmemacher zu sein.

AB: Kein Zweifel, obwohl er dazu neigt, zu viele Filme zu machen. Aber ab und zu kommt ein neuer Film von ihm, der einen sprachlos macht. Zum Beispiel Murder Psalm oder Creation.

NB: Hast Du damals auch deutsche Experimentalfilme gesehen?

AB: Ja, und alles geschah nun in schneller Folge. Ich lernte Werner Nekes kennen und Heinz Emigholz, dem ich viel verdanke und dessen Filme mich zutiefst beeindruckt und beeinflusst haben. Und es muss 1974 gewesen sein, dass ich Wybornys Die Geburt der Nation sah, den ich immer noch für eines der wichtigsten Werke des deutschen Experimentalfilms halte. In dieser Zeit habe ich so viele Filme wie irgend möglich gesehen – was ich nach wie vor für richtig halte –, habe versucht, all die Bilder zu absorbieren und zu verdauen, so gut ich konnte. Und zwar nicht nur experimentelle Filme: Ich entdeckte Vertov und Nekes gleichzeitig und ebenso Eisenstein und Jonas Mekas. Ich rezipierte alles nebeneinander, und ich versuchte, alle Elemente in ihren Beziehungen zueinander zu begreifen.

NB: Viele andere Verfechter des Experimentalfilms scheinen zu glauben, dass der Spielfilm zu verachten ist, und auf den Dokumentarfilm möchten sie sich auch nicht einlassen. Du bist da viel undogmatischer.

AB: Das haben mich die Gregors und ebenso Salzgeber gelehrt. Ulrich und Erika Gregor sind der Meinung, dass man alle Arten von Film gleichermaßen ernstnehmen sollte, dass ein zweiminütiger Super-8-Film genauso wichtig sein kann wie Tarkowskis Andrei Rubljow. Natürlich hatten die revolutionären Werke damals Priorität, wie der Name des Arsenal bereits verrät. Doch wir haben seitdem herausgefunden, dass auch der kommerzielle Film auf seine Weise revolutionär sein kann, dass auch ein Werk wie Lawrence of Arabia ein Meilenstein und Meisterwerk der Filmgeschichte sein kann.

NB: Wenn man das hört, fragt man sich natürlich, warum Du Dich so empathisch auf den Experimentalfilm fokussierst – oder stimmt das nicht?

AB: Oh ja, aber aus verschiedenen Gründen. Tarkowski oder Angelopoulos oder andere Filmemacher ihres Schlages haben wohl weniger Probleme, sich zu etablieren – es gibt genügend Kritiker, die in der Lage sind, ihre Qualitäten zu erkennen. Beim Experimentalfilm ist das anders. Die meisten Journalisten oder Filmtheoretiker wollen damit nichts zu tun haben, als ob diese Filme ihr kleines Hirn überfordern könnten. Sie konzentrieren sich total auf den Spielfilm und tun sich bereits schwer mit dem Dokumentarfilm. Der Experimentalfilm ist immer das problematischste Kind der Filmgeschichte gewesen, und deshalb habe ich ursprünglich seine Partei ergriffen; doch je mehr ich sah und erfuhr, desto wichtiger wurde er mir. Der Experimentalfilm hat mich auch gelehrt, das Hollywoodkino und überhaupt alle Arten von Film mit anderen Augen zu betrachten. Vor allem Bruce Conners Werk hat meine Wahrnehmung erweitert und geschärft. Ich habe auch großen Respekt vor Filmemachern, die versuchen, etwas ganz Neues zu erschaffen. Auch wenn ihr Werk nur zum Teil gelingt, möchte ich es nicht verdammen; nur wenige Filme misslingen ja total, so wie es auch nur wenige vollkommene Meisterwerke gibt. Und man kann auch nie wissen: Manchmal sieht ein Film, den wir vor zehn Jahren ganz unmöglich gefunden haben, heute gar nicht so schlecht aus – und umgekehrt.

NB: Als Du begannst, Dich für Experimentalfim zu interessieren, warst Du bereits ein Musikexperte. Ist Deine Liebe zum Experimentalfilm auch durch seine besondere Nähe zur Musik begründet?

AB: Das könnte durchaus stimmen. Der Experimentalfilm verlangt einen höheren Grad an imaginärer Partizipation vom Zuschauer als der Spiel- oder der Dokumentarfilm, eine Partizipation, die der bei der Absoluten Musik vergleichbar ist. Und mein Interesse für und Kenntnis von insbesondere Neuer Musik mögen mir geholfen haben, den Experimentalfilm zu verstehen. Und es ist auch so, dass ich mich am liebsten auf Werke einlasse, die mich dazu bringen, ein eigenes Universum zu kreieren, und nicht alle Kunstwerke geben mir genügend mentalen Raum und die Freiheit, das zu tun. Experimentelle Filme und Musik sind auch hinsichtlich ihrer rhythmischen Strukturen miteinander verwandt. Ein guter Experimentalfilm muss auch einen präzisen Rhythmus haben. KünstlerInnen wie Maya Deren, Ken Jacobs, Marie Menken und Ernie Gehr kreieren rhythmische Muster, die man körperlich erlebt, auch wenn das nicht sofort auffällt. Die Beziehung zu den visuellen Künsten ist nicht so leicht zu erkennen. Doch viele experimentelle Filmemacher arbeiten zugleich als bildende Künstler: Bruce Conner, Paul Sharits, Anita Thacher, Ken Kobland, Heinz Emigholz, Rudy Burkhard und viele andere. Manche sind auch berühmte FotografInnen wie Valie Export, Elfi Mikesch, Nan Hoover. Es ist ein persönliches Hobby von mir, Fotografien von Filmemachern zu sammeln. Meine Sammlung ist nicht allzu groß, aber sie ist exquisit, wenn ich so sagen darf.

NB: Jedes Filmmuseum wäre stolz, eine solche Sammlung zu besitzen. Aber zurück zur Musik: Die Musik scheint Deine stärkste Obsession, stärker noch als der Experimentalfilm.

AB: Wenn ich mich zwischen einem Konzert und einem seltenen Film entscheiden muss, wähle ich meist das Konzert. Film ist, wie Walter Benjamin es ausgedrückt hat, ein Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit: Er lässt sich wieder und wieder aufführen, während ein Konzert einmalig ist. Außerdem dienen mir Konzerte dazu, meine Energien aufzutanken. Ich arbeite ja ziemlich hart und brauche viel Kraft dazu. So stärken Konzerte auch meine Arbeit für den Experimentalfilm.

Mitarbeiter des Kinos Arsenal in der Welser Straße: Hergen Kopacz, Jürgen Brüning, Petra Huber, Alf Bold, Helga Müller, Karl Winter, Gerd Mittelberg (von links nach rechts), Juli 1991

© Marian Stefanowski

NB: Was für Strategien und Vorschläge hast Du, um die Lage des Experimentalfilms zu verbessern? Du hast dich ja intensiv darum gekümmert.

AB: Die Situation ist schwierig, und es scheint kein Allheilmittel zu geben. Man muss neue Formate erfinden, nicht aufhören zu experimentieren, sich immer wieder anderen Bedingungen und Zuschauern anpassen. Ein Konzept besteht darin, die Filme in einem historischen Kontext zu präsentieren: zum Beispiel mit der Avantgarde der 20er und 30er zu beginnen – Leger, Chaumette, Man Ray, Buñuel bis hin zu Cocteau und späteren Entwicklungen. Dann zeigt man, wie der Surrealismus die Amerikaner in den 1940er Jahren beeinflusst hat und wie amerikanische Filme wiederum die Europäer beeinflussten. Das ist ein intensives Geben und Nehmen von den 1920ern bis in die 1980er. Ein solches Programm interessiert jedoch vor allem Spezialisten. Eine andere Strategie besteht darin, auf Festivals Programme mit cleveren Titeln zu präsentieren, um Aufmerksamkeit zu erregen. Und auf bestimmte Epochen konzentrierte Programme wie die 1950er und 1960er sprechen besonders ein jüngeres Publikum an, das noch nie Gelegenheit hatte, die Filme in historischer Perspektive zu sehen. Wir haben auf unterschiedliche Weise versucht, ein mehr oder weniger normales Publikum für den Experimentalfilm zu gewinnen, dies jedoch mit gemischtem Erfolg. Wir haben zum Beispiel einen kurzen Film als zusätzliche Attraktion zusammen mit einem Spielfilm programmiert. Dies beschränkt die Auswahl auf Filme von weniger als zwölf Minuten, doch wir hoffen, jeweils ein paar Menschen zu überzeugen und neugierig auf den Experimentalfilm insgesamt zu machen. Es gibt auch einige Filmemacher mit einem Kultpublikum. Kenneth Anger zum Beispiel wird immer ein größeres Publikum anziehen, oder jemand wie Jack Smith. Mit einem ihrer Filme zu beginnen, um dann andere Filmemacher einzubeziehen, kann hier hilfreich sein. Doch man weiß nie, wie lange das geweckte Interesse anhält.

NB: Man muss wie Sisyphus immer wieder den Stein hochrollen.

AB: Im Arsenal hatten wir jeden Montag eine reguläre Experimentalfilmnacht veranstaltet. Man konnte irgendwann während des Programms dazustoßen, das war attraktiv und hat sich eine Zeitlang bewährt. Doch solche Strategien funktionieren nur, solange sie nicht allzu automatisiert sind, und so haben wir die Montagnacht schließlich gestrichen. Was wir gegenwärtig tun – aber das geht nur ein oder zweimal jährlich, weil es sehr anstrengend ist: Wir organisieren lange Experimentalfilmnächte, die bis drei Uhr morgens dauern. Das zieht immer ein größeres Publikum an, weil die Zuschauer es als eine Art Crashkurs benutzen. Meist erwähnen wir vorher nur wenige Filmtitel. Dann setze ich mich ins Publikum mit einem größeren Stapel Filmkopien und richte mich nach der Stimmung im Saal, um den richtigen Film im richtigen Augenblick einzuflechten. Sobald man unaufmerksam wird und abschlafft, wähle ich einen heiteren Film, zum Beispiel von Anita Thacher oder George Landow oder Robert Breer. Es ist eine Art Improvisationsmontage.

NB: Ist es nicht merkwürdig, dass die Zuschauer sich nicht für den Experimentalfilm erwärmen, wenn er in kleiner Quantität präsentiert wird, dagegen aber enthusiastisch werden oder sogar süchtig, wenn die Dosis groß ist? Ein Programm zusammenzustellen, ist ja eine sehr sensible Aufgabe. Wie verhinderst Du, dass die Filme einander stören, einander in Schatten stellen oder das Programm durch Ähnlichkeiten langweilig wird?

AB: Das ist in der Tat ein wichtiges Problem. Wir im Arsenal haben das große Glück, ein eigenes Archiv zu besitzen, das eine Vielzahl von Experimentalfilmen enthält. Viele davon habe ich so oft gesehen habe, dass ich sie fast auswendig kenne, und das ermöglicht es mir, sie auf die richtige Weise zusammenzustellen. Die Filme eines Programms sollten sich gegenseitig stützen. Ich könnte ohne Schwierigkeit fünf Meisterwerke miteinander kombinieren, die sich gegenseitig in einem Maße stören, dass sie allesamt mittelmäßig wirken.

NB: Zum Beispiel?

AB: Etwa so: Tony Conrads Flicker und Paul Sharits’ N.O.T.H.I.N.G., gefolgt von Michael Snows Wavelength. Alle drei sind sicherlich Meisterwerke, aber sie sind zu ähnlich, und sie sind für die Zuschauer zu anstrengend.

NB: Würde man sie besser in anderer Reihenfolge oder mit anderen Filmen dazwischen zeigen?

AB: Wavelength an den Anfang zu stellen würde gar nichts nützen. Doch ein Film wie Bruce Conners Report, der zum Teil mit ähnlichen Effekten arbeitet, aber dem Publikum mehr Raum lässt, seinen oder ihren Kopf zu sortieren, würde die Sache verbessern. Ich würde es jedoch vorziehen, nicht alle drei Filme in ein Programm zu stecken. Beim Programmieren wende ich manchmal den Trick an, einen Film zweimal zu zeigen. Ein Beispiel: Interessanterweise gibt es zwei Verfilmungen der Story Emma Zunz von Jorge Luis Borges. Die eine ist Leandro Katz’ Splits, der eine fragmentierte Erzählstruktur aufweist, der andere eine ziemlich konventionelle Verfilmung namens Emma Zunz. Er stammt von einem niederländischen Filmemacher, an dessen Namen ich mich nicht erinnere. Ich zeigte Splits zuerst, las dem Publikum dann Borges’ Text vor, zeigte dann Emma Zunz und beendete das Programm wiederum mit Splits. Man könnte denken, die konventionelle, lineare Verfilmung würde dem Publikum mehr liegen, aber in diesem Fall fand man Emma Zunz – obwohl dies kein schlechter Film ist –, etwas zu langatmig und weniger aufregend als Leandro Katz’ Werk.

NB: Was kannst Du sonst noch tun, um die Sache des Experimentalfilms zu fördern?

AB: Vor ein paar Jahren haben wir eine Filmserie mit Namen «Filmgeschichte in 150 Werken» eingerichtet, die wir immer wieder im Arsenal gezeigt haben. Darin enthalten waren Hollis Framptons Zorn’s Lemma und Michael Snows Wavelength neben dem Cabinet des Dr. Caligari und dem Panzerkreuzer Potemkin. Leider haben andere deutsche Kinos die Idee nicht aufgegriffen. Ohnehin nehmen sie nur selten Experimentalfilme in ihre regulären Programme auf.

NB: Ich merke, Du fühlst dich manchmal wie ein unwillkommener Missionar. Wie steht es damit, die anderen Künste, zum Beispiel die Musik, einzubeziehen oder mit den Museen gemeinsame Events zu organisieren?

AB: Natürlich sollten Experimentalfilme in den Kontext der übrigen Künste gestellt werden, doch leider haben die deutschen Museen noch nicht einmal begonnen, sich dafür zu interessieren. Was wir manchmal machen – obwohl wir es uns kaum leisten können –, sind Veranstaltungen, in denen wir Filmvorführungen mit Konzerten kombinieren. Neulich war Robyn Schulkowsky hier, eine Perkussionistin aus München, die auch schon für Wilhelm und Birgit Hein Musik komponiert und gespielt hat. Es wurde ein wunderbarer Abend. Wir zeigten eine Reihe Filme, und sie spielte zu einigen – zum Beispiel improvisierte sie zu Meshes of the Afternoon – wir zeigten den Film ohne die Tonspur von Teiji Ito. Aber sie spielte auch solo, ohne Filmvorführung, und wir zeigten auch Filme ohne ihre Begleitung – zum Beispiel Ernie Gehrs Shift mit seiner wunderbar komponierten Tonspur aus Geräuschen rangierender Autos.

NB: Hilft es, wenn die Filmemacher mit auftreten?

AB: Ich bin ganz dafür, aber man kann nie wissen, ob das Publikum positiv reagiert. Manche Filmemacher treten regelmäßig auf, zum Beispiel Gunvor Nelson, die fast jedes Jahr Berlin besucht und ihren eigenen Fanklub hat, ungefähr 60 Leute, die immer ihretwegen wiederkommen. Doch das ist eine Ausnahme. Der öffentliche Auftritt kann für die Filmemacher sehr traumatisch sein, wenn die Zuschauer sich feindselig verhalten.

NB: Was tust Du in solchen Fällen als Gastgeber?

AB: Man kann nicht alles vorhersehen, aber man kann immer ein wenig helfen. Die Gäste sollten immer sicher sein, dass der Gastgeber auf ihrer Seite steht, insbesondere bei feindseligen Reaktionen. Ich musste mich oft mit einem Filmemacher oder einem Film identifizieren, der mir gar nicht besonders gefiel, aber ich habe ihn trotzdem verteidigt. Die meisten Filmemacher werden des öfteren beleidigt – und nur selten ernst genommen. Sie brauchen jemand, der fest auf ihrer Seite steht. Ich versuche auch, das Publikum zu beeinflussen. Wenn ich fühle, dass man negativ auf ein Programm reagieren könnte, versuche ich die Zuschauer vorzubereiten, und bitte um Geduld. Meistens ist man zu schüchtern, um Fragen zu stellen. In solchen Fällen ist es unsere Aufgabe, das Gespräch in Gang zu bringen. Dann rede ich länger mit dem Gast, bis die Zuschauer angewärmt sind. Dabei ist es wichtig, nicht zu theoretisch zu werden, um niemand abzuschrecken.

NB: Glaubst Du, dass deine Kollegen – weltweit – sich ebenso verantwortungsbewusst, höflich und didaktisch verhalten?

AB: Nur manche, aber ich muss zugeben, dass man für unsere Arbeit ziemlich narzisstisch sein muss: Ich glaube zum Beispiel, dass ich der schönste Mann auf der internationalen Szene bin, und daher macht es mir nichts aus, vor einem Publikum zu stehen. Unglücklicherweise komme ich jedoch manchmal in Versuchung, auch zu zeigen, was ich alles weiß, und damit die Zuschauer einzuschüchtern – und ebenso die Filmemacher. Dann sagt niemand mehr etwas.

***

NB: Was hat Dich veranlasst, ein Jahr lang im Collective Cinema von New York zu programmieren? Wie kommt es, dass man Dich im Arsenal freigegeben hat, und wieso wollte das Collective dich überhaupt haben?

AB: Das verdanke ich meiner Freundin Bette Gordon. Ich habe sie beim Experimentalfilmfestival von Hyères kennengelernt und dann in Berlin wiedergetroffen, als wir ihren Film Empty Suitcases gezeigt haben. Bette hat für mich einen New-York-Aufenthalt organisiert – das muss 1982 gewesen sein –, um Forumsfilme im Collective zu zeigen (unter anderem auch deine Karola-Filme). Das Kino war ausverkauft, das Programm lief sehr gut. Ich hatte das Programmheft des Collective gesehen und war beeindruckt. So nahm ich die Einladung an, ein Jahr lang dort als Gast zu programmieren. Mein Vorgänger war Simon Field[5] aus London gewesen. Im Arsenal war man begeistert, als ich davon erzählte. Insbesondere Erika Gregor unterstützte die Idee, weil sie fühlte, dass es mir guttäte, eine Weile andere Luft zu atmen; und für das Arsenal wäre es ebenfalls gut, einen Stützpunkt in New York zu haben und neue Kontakte zu knüpfen. Einziger Vorbehalt war, dass man fürchtete, ich würde nicht zurückkommen, weil es mir dort so gut gefiel. Doch sobald ich drüben angekommen war, wurde mir klar, dass sich meine Träume nicht verwirklichen würden. Zu diesem Zeitpunkt war das Collective noch an seinem alten Ort, White Street Nr. 52, und drei oder mehr Leute mussten sich ein winziges, stickiges Büro teilen. Weil es kaum Volontäre gab, mussten wir uns um alles selber kümmern, mussten sogar die Kopien verpacken und zur Post bringen. Der zuständige Direktor wollte nichts damit zu tun haben. So kam es, dass ich es trotz meiner Assistentin Robin Dickey, mit der ich sehr gern arbeitete, schwer hatte. Sie wurde übrigens meine Nachfolgerin und kreierte sehr schöne Programme. Natürlich habe ich auch viele Freunde gewonnen – Ken Kobland zum Beispiel, Morgan Fisher und Susan Sontag –, aber trotzdem war alles nicht so einfach.

NB: Waren die Zeiten nicht generell schwierig für den Experimentalfilm, eine Art internationale Dürre?

AB: Das war sicherlich einer der Gründe. Ein anderer war, dass das Collective ursprünglich von Filmemachern gegründet worden war, die mehr oder weniger in andere Bereiche abgewandert waren, die Kontrolle über das Collective aber nicht aufgeben wollten. Ich habe mehrfach gemerkt, dass sie mit meinen Entscheidungen nicht einverstanden waren – zum Beispiel damit, dass ich so viele Spielfilme zeigte. Sie haben zwar nie versucht, etwas zu verhindern, mich aber auch nicht unterstützt. Meine Strategie war, ein möglichst vielseitiges Programm zu entwickeln, eine Mischung aus Genres und Stilformen, das die New Yorker Filmemacher inspirieren sollte. Aber das klappte nicht. Nur einige, zum Beispiel Lush Sacher, Adam Zucker und Phil Weisman, unterstützten mich. Und ein besonders schönes Kompliment machte mir Katie Martin, die mein Programm als das «unsexistischste» bezeichnete, das sie im Lauf der letzten zehn Jahre gesehen hatte.

NB: Wie hat das Publikum auf Deine Programme reagiert?

AB: Gemischt. Der Tiefpunkt waren drei Zuschauer für Joyce Wielands La Raison avant la passion. Filme von New Yorker Filmemachern liefen dagegen ziemlich gut, weil Freunde und Verwandte mitkamen. Eine meiner Lieblingsideen hieß «The Americans in Germany», von D.W. Griffith und John Ford bis Yvonne Rainer; es war ein Spätprogramm, und im selben Rahmen zeigte ich Filme wie Jacques Tourneurs Berlin Express. Kein schlechtes Konzept, wie ich finde, aber kaum jemand kam, um die ganzen Quer- und Wechselbeziehungen zu erkunden. Andere Programme waren erfolgreicher. Um das Collective zu internationalisieren, zeigte ich natürlich deutsche Filme, aber ich kontaktierte auch Roger Garcia und seine Gruppe in Hongkong – ein idealer Kontakt für das Collective, das ja in nächster Nähe zur New Yorker Chinatown lag. Als ich merkte, dass die Filme von Terayama in New York so gut wie unbekannt waren, war es mir wichtig, japanische Werke zu zeigen. All dies war schwierig zu finanzieren, und viele wichtige Filme konnten aus diesem Grund nicht einbezogen werden. Es war jedoch durch die Hilfe des niederländischen Generalkonsulats möglich, Johan van der Keuken einzuladen, und die fünf Abende mit ihm liefen sehr gut.

NB: Wie unterscheidet sich das Collective vom Millennium, vom Anthology oder dem Museum of Modern Art? War es ein Problem, deren Kreise nicht zu stören?

AB: Das Anthology war zu dieser Zeit nicht aktiv. Es mag Ähnlichkeiten mit den Konzepten unseres Arsenal gegeben haben, denn beide unterscheiden sich nicht allzu sehr. Beide konzentrieren sich auf eine Serie von Meisterwerken, und beide zeigen alle Arten von Film. Das MoMa ist finanziell besser aufgestellt als die meisten anderen Orte, aber man räumt dem Experimentalfilm nur eine kleine Ecke ein. Nur das Millennium konzentriert sich systematisch auf amerikanische Filmemacher. Ich habe eine hohe Meinung von Howard Guttenplan[6] – wie er niemals den Mut verliert und immer wieder wichtige Künstler entdeckt. Besser kann man es nicht machen, glaube ich, wenn man gänzlich auf den Experimentalfilm abstellt. Doch das bedeutet auch, dass das Millennium seismografisch die jeweilige Situation des Experimentalfilms spiegelt, so dass es denselben Krisen ausgesetzt ist.

***

NB: Ich habe das Gefühl, dass wir den deutschen Film zu sehr vernachlässigt haben und das jetzt korrigieren sollten.

AB: Ja, der deutsche Film ist mir natürlich besonders wichtig, und ich glaube, dass in den letzten zehn Jahren eine erstaunliche Zahl von interessanten Filmemachern in Erscheinung getreten ist, insbesondere dort, wo Experimentalfilm, Spielfilm und Dokumentarfilm ineinander übergehen. Diese Entwicklung war einzigartig, und sie mag sich den für eine Weile gut funktionierenden Stipendien verdanken. Doch dieser Segen scheint vorbei. Die Gruppe, die sich herausgebildet hat, entspricht internationalen Standards, übertrifft sie vielleicht sogar. Ich schätze vor allem eine Reihe von Leuten, darunter viele Freunde – dich natürlich, und Christoph Janetzko, Hille Köhne, Klaus Telscher und viele andere – so die Gruppe Schmelzdahin[7] und die Alten Kinder[8]; und mir gefallen die Filme von Karl Kels oder von Stefan Sachs, und der früh verstorbene Thomas Feldmann war ein großes Talent, und hätte uns wunderbare Filme schenken können. Doch ich habe das Gefühl, dass dieser aufregende kreative Moment vorüber ist – widersprich mir, wenn du willst.

NB: Ja, ich finde, Du bist zu pessimistisch. Und ich würde lieber wissen, von wem Du in Zukunft etwas Interessantes erwartest, insbesondere von jüngeren Filmemachern.

AB: Karl Kels ist einer der jüngeren Künstler, von dem vorzügliche Filme kommen könnten – wenn er ein bisschen von seinem Puritanismus abkommt und weniger rigoros wird. Ich glaube auch, dass Jochen Lempert (von der Gruppe Schmelzdahin) sehr begabt ist. Und es wäre mir eine Freude, wenn Hille Köhne ein längeres, substanzielleres Werk liefern würde; ihre Arbeiten sind so delikat, dass es schwer ist, sie in eine Gruppenshow zu integrieren. Doch ich nehme ihre Filme immer mit auf Reisen. Und ich bin sicher, dass ihr eines Tages etwas weniger Fragiles gelingt, das sich gegenüber dem Krach und Donner anderer Leute behauptet.

NB: Es berührt mich immer, dass Du so viele Filme von Frauen auf deiner Liste hast.

AB: Das hat mit der Beobachtung zu tun, dass die wichtigsten Impulse während der letzten zwanzig Jahre – und das stimmt für alle Kunstsparten – von Außenseitern und Minoritäten kamen. Frauen sind natürlich keine zahlenmäßige Minorität, sondern nur hinsichtlich ihres kulturellen Status. Sie haben an ihren eigenen ästhetischen Mustern festgehalten, den eigenen Wahrnehmungsmustern, und sie haben Bilder kreiert, die ihrem eigenen Leben stärker entsprechen. Das hat unverbrauchte ästhetische Ansätze hervorgebracht, die ich, vor allem im Film, für sehr wichtig halte. Man kann getrost sagen, dass die jüngsten Innovationen sowohl formaler wie inhaltlicher Art von Filmemacherinnen ausgegangen sind.

NB: Lieber Alf, ich danke Dir für dieses Gespräch. – Möchtest Du noch irgendetwas anfügen, einen Nachtrag?

AB: Vielleicht das Eine: Dass ich die Namen vieler Freunde und Titel vieler Filme, die ich liebe, ausgelassen habe, geschah um des Augenblicks und des Argumentes willen.

[1] Erstpublikation in englischer Sprache in: The Millennium Film Journal 23/24 (Winter 1990/91), S. 86-100.

[2] Edith Kramer war von 1983 bis 2005 Chefkuratorin und Direktorin der Pacific Film Archives. In der Herbstausgabe 2021 (Vol. 75, Issue 1, Fall 2021) von Film Quarterly findet sich ein achtseitiges Gespräch zwischen ihr und Kathy Geritz über ihre Mission und die Aufgaben der Institution, der sie vorstand.

[3] In Klassenverhältnisse (BRD 1984)

[4] Manfred Salzgeber (1943-1994) organsierte zusammen mit Heiner Roß den Kauf des Kinos Arsenal für die Freunde der deutschen Kinemathek. Er war Mitbegründer des Internationalen Forums des jungen Films, leitete mehrere Kinos in Westberlin und war eine der Identifikations- und Gründungsfiguren der deutschen Schwulenbewegung. 1979 wurde er von Festivaldirektor Moritz de Hadeln als Leiter der Info-Schau der Berlinale berufen, aus der später die Sektion Panorama wurde. 1985 gründete er den Filmverleih Edition Manfred Salzgeber.

[5] Unabhängiger Festivalveranstalter und Mitinitiator des Filmmagazins Afterimage (1970-1987). 1973 gründete er zusammen mit David Curtis das International Festival of Independent Avantgarde Film at the National Film Theatre in London. Von 1996 bis 2004 war er Leiter des Rotterdam International Film Festival.

[6] Howard Guttenplan (1934-2015) war Fotograf, Filmemacher und zwischen 1971 und 2011 Direktor des Millenium Film Workshop

[7] Die Gruppe Schmelzdahin formierte sich 1979 in Bonn. Der Stamm bestand aus Jochen Lempert, Jochen Müller und Jürgen Reble. Sie löste sich 1989 auf.

[8] Um in keiner Schublade zu landen, nannten die «Alten Kinder» um Matthias Müller, Christiane Heuwinkel, Maija-Lene Rettig und Thomas Lauks ihre eigenen Arbeiten «Spezialfilme» und veranstalteten in Bielefeld mehrere Filmschauen mit anderen «Spezialfilmen» Filmen u.a. von Fischli & Weiss, Hanna Nordholt und Fritz Steingrobe, Monika Treut, George Kuchar, Ron Rice oder Ken Jacobs.