1. Juni 2024

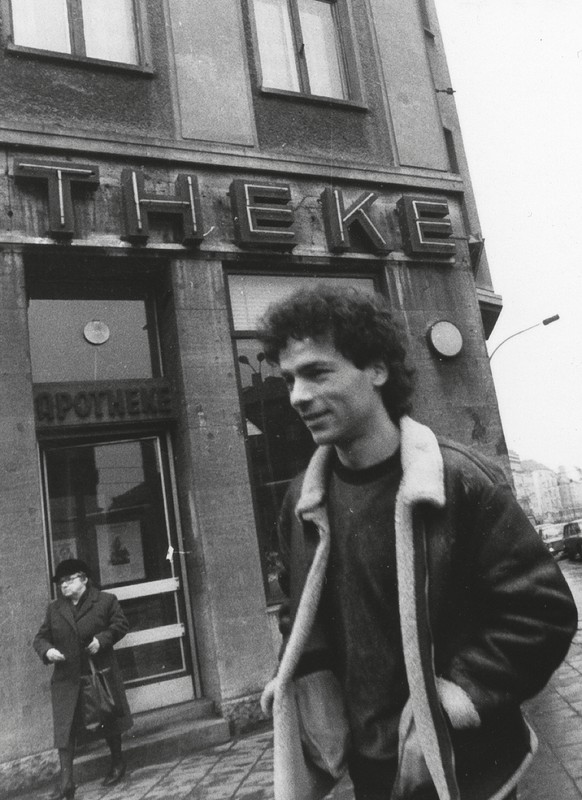

Ohne gültigen Fahrschein Thomas Heise (1955 – 2024)

Berlin, 1984

© Peter Badel

Es gibt ein Bild, das die Diskrepanz anschaulich macht von dem, was das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist, und dem, was es sein könnte. Das Bild stammt aus dem Film Wendezeit von 2019, einem dieser Deutsch-deutschen-Feiertagsfilme, mit denen die ARD die Leute am 3. Oktober daran erinnert, warum sie frei haben. Diese Filme sind so generisch wie ihre Titel, und doch werden sie in einer Besinnungslosigkeit produziert, bei der man sich fragen kann, wer da woran jemals ein spezifisches Interesse gehabt hat, dass eine Kostenstelle ein nicht unbeträchtliches Budget für eine solche Produktion freigibt.

In Wendezeit geht es um eine Spionagegeschichte, Robert Hunger-Bühler spielt Markus Wolf, den berühmten Chef der Stasi-Auslandsspionage, der in den letzten Jahren der DDR für den Reformkurs Gorbatschows warb und durch sein Buch Die Troika kurzzeitig als Hoffnungsträger galt. Deshalb sprach Wolf auch auf der Demonstration vom 4. November 1989 am Alexanderplatz, und Wendezeit zeigt diesen Moment, in dem Robert Hunger-Bühler im grauen Markus-Wolf-Trenchcoat in die historischen Aufnahmen hineinmontiert wird.

Wendezeit (2019)

© ARD

Auf diesen historischen Aufnahmen ist auch Thomas Heise zu sehen, der sich in einem für Heise typischen Schritt der – Selbstermächtigung klingt schon viel zu problembewusst; der sich den Platz nahm zwei Meter neben dem Zentrum aller öffentlichen Aufmerksamkeit an diesem Tag, indem er sich an der aus Holz gezimmerten Redebühne auf dem Pritschenwagen befestigte mit einem langen, orangenen Tuch, mit der er immer mal wieder ringen musste, damit er filmen konnte.

Was dann in Wendezeit zu der absurden Situation führt, dass Heise, dem es in seiner Arbeit um Wahrhaftigkeit ging, den Robert Hunger-Bühler-Wolf filmt, also die Mimikry, die in diesen Filmen an die Stelle von Geschichtsbewusstsein getreten ist. So gibt Heises Anwesenheit im falschen Film ein Fingerzeig darauf, wie es richtig sein könnte – in einer besseren Welt hätten die öffentlich-rechtlichen Sender wenigstens jedes zweite Jahr Heise für einen Bruchteil des Wendezeit-Budgets eine Feiertagsarbeit zur deutschen Geschichte machen lassen, an der er sich in seinen Filmen abgearbeitet hat.

Aber dafür hätte man natürlich wissen müssen, wer Thomas Heise ist. Auch dafür ist die Aufnahme der Bühne vom 4. November ein triftiges Bild: Man sieht Heise nur, wenn man von ihm weiß, weil der Blick sich zuerst auf die Leute am Mikrofon richtet. Wie das SZ-Magazins, das den Ablauf des 4. November 1989 vor Jahren einmal akribisch rekonstruiert hatte, ohne Heises Blick darauf zu würdigen.

Von den Aufnahmen, die Heise an diesem Tag gemacht hat, ist am Ende der Aufritt von Günter Schabowski in Material gelandet, dem großen Film über 1989ff. Die kurze Hinterbühnenbegegnung vorher, bei der Schabowski etwas scheu, doch seiner Autorität noch gewiss nach den Namen der Leute fragt, die ihn da filmen – dem Schauspieler Michael Kind («der berühmt-berüchtigte Michael Kind», wie dieser selbst etwas aufgeregt anfügt, als ob in Schabowskis Kopf schon die Stasi-Kartei nach matches ratterte) und Thomas Heise, der kein Schauspieler ist (Schabowski: «Thomas filmt, deswegen kann er nicht sprechen, er hat die Linse im Mund»). Und eben Teile der Rede Schabowskis, der gegen den Unmut anbrüllen muss und, größte Demütigung, von einem der zarten Bürgerrechtler-Körper beiseitegeschoben wird, der die Menge zu beruhigen versucht («Hört zu! Hört zu und unterteilt dann»).

Eine Begegnung der Macht mit den Leuten, die sie plötzlich nicht mehr akzeptieren. Heise schwenkt während der Rede von Schabowskis Antlitz auf die Karteikarte, auf der die Rede steht, und dann über die Menge, um rasch und zielgerichtet bei einem pfeifenden Demonstranten im dunklen Parka zu landen, der immer wieder seinen Körper nach vorne beugt, als könne er damit das Pfeifen verstärken und so allein Schabowskis Rede beenden. Ein «revolutionäres Subjekt», das im Fernsehbild der Liveübertragung nur als Masse vorkommt, «Schwenkfutter». Ein Vorgänger des Mannes, der ein Jahr später (und am Anfang von Material) die Wasserwerfer der Westberliner Polizei bei der Räumung der Mainzer Straße bekniet: «Hört endlich auf!» Eine Figur aus einem Film von Thomas Heise, der Geschichte immer als Konkretion im einzelnen Leben gesucht hat.

Ich habe die Schabowski-Szene aus Material in den letzten Jahren immer mal wieder vorgeführt, wenn ich politische Bildungsarbeit mit Schulklassen gemacht habe, die lange nach 1989/90 geboren wurden. Es sollte um Geschichtsvermittlung und Medienkompetenz gehen, gezeigt habe ich die Schabowski-Rede in drei verschiedenen Clips: dem Heise-Ausschnitt, dem unkommentierten Livebild von der Demo und dem Tagesschau-Bericht vom Abend, der dann alles aufklärt. Die Jugendlichen sollten sich allein durch Hinschauen erschließen, was sie sehen, sollten sich Namen notieren und Hinweise auf Ort und Zeit, die sie googlen könnten, um der Lösung näher zu kommen.

In der Regel wurde nach dem Vorführen des Livebildes klar, dass es sich um dieselbe Veranstaltung bloß aus anderer Perspektive handelte, dass im ersten Clip von der Bühne auf die Menge und im zweiten über die Menge auf die Bühne geschaut wurde – was, und das war immer der schönste Moment, diesen gedanklichen Schritt spüren zu können, eben auch bedeutete, diesen «Thomas Heise» aus dem ersten Ausschnitt, der filmt und deswegen nicht sprechen kann und den sich alle notiert hatten, im zweiten wiederentdecken zu können.

Filmen konnte Heise damals, weil er eine Panasonic-Videokamera mit externem Mikrofon hatte. Die war von Heiner Müller aus dem Westen in den Osten geschmuggelt worden, ein Mitarbeiter der Produktionsfirma war danach rübergefahren, um Heise die Bedienung zu erklären, weil damit eigentlich Theaterproben eines Müller-Stücks dokumentiert werden sollten, um sie anschließend im Westen für eine Fernsehdokumentation zusammenzuschneiden.

Darauf hatte Heise keine Lust, der die Kamera «enteignete», um unabhängig drehen zu können. Etwa Szenen in Straguth Ende der 1980er Jahre, dem Dorf bei Zerbst, in dem Heises Vater Wolfgang als Sohn einer jüdischen Mutter in einem Arbeitslager der Nazis interniert war. Diese Aufnahmen kommen in Vaterland (2002) vor, was mich beim ersten Sehen nachhaltig irritierte, weil ich mir nicht erschließen konnte, wann diese Bilder gemacht worden sein sollten – zu sehen war offensichtlich DDR, aber das in diesem gleißenden, flächigen Videobild, in dem nirgendwo anders DDR zu sehen war, weil bis 1989 damit niemand drehen konnte.

Die Kamera kam seinerzeit über den Produzenten Bernhard Stampfer zu Heise. Den kannte er von der Zusammenarbeit an Thomas Harlans Irrsinnsprojekt Suicides, aus dem schließlich Wundkanal (1984) geworden ist. An Harlan war Heise 1982 von Heiner Müller vermittelt worden. Harlan lebte damals in Ost-Berlin, Heises Aufgabe bestand darin, täglich in einem Zimmer im Interhotel Metropol (das heutige Maritim) an einer IBM-Schreibmaschine das überbordende Drehbuch zu sortieren. Später wurde dann in Ungarn gedreht mit Erwin Geschonneck, mit dem Heise Mitte der 1980er Jahre ein tolles Originaltonfeature gemacht hatte, dann ging das Geld aus, und um der ko-produzierenden ungarischen Mafilm keine Vertragsstrafe zahlen zu müssen, wurde der Plan ersonnen, durch immer dreistere Forderungen vom Regieassistenten Heise wie der Sperrung einer vielbefahrenen Europastraße die Ungarn ihrerseits zum Abbruch zu bewegen, um sie dann selbst aussichtsreich zu verklagen. Was gelang.

Heise hat diese Geschichte vor Jahren einmal aufgeschrieben in seiner schnörkellosen, an Brechts Schönheit und Müllers Blocksatz geschulten Art. Das wäre noch mal eine Aufgabe, neben dem Filme-, Radio-, Theater- und Ausstellungsmacher sowie dem politischen Streiter (etwa als Sektionsleiter in der Akademie der Künste) Thomas Heise den Autor und Sprecher (zuletzt in Helke Misselwitz' Installation für die Gundula Schulze Eldowy und Robert Frank-Schau) zu würdigen. Der in seiner Prägnanz auf Titel wie Heimat ist ein Raum aus Zeit kam und Shownotes zu seinen Filmen formulierte wie: «Man kann sich die Geschichte länglich denken. Sie ist aber ein Haufen.» Der Sätze geprägt hat, für die in kein Phrasenschwein eingezahlt werden muss, weil sich damit nur in seinen Arbeitszusammenhängen verständigt wurde («Selbstbewerber werden nicht genommen», «Man muss sich trennen, um etwas zu begreifen», «Die Wahrheit ist konkret»).

Thomas Heise hat Geschichten nicht nur in seinen Filmen erzählt, er hat in Geschichten und Anekdoten gelebt, in denen scheinbar weit entfernte Dinge kurze Wege hatten, was einem das Gefühl gab, etwas verstanden zu haben. Wie Heise Bedeutungen herunterbrechen konnte auf einzelne Sätze und Bilder, das machte den Blick klarer auf das, was richtig war, worum es ging. Manchmal klangen diese Geschichten auch zu gut, um wahr zu sein, wie beim Abbruch vom Dreh des Harlan-Films in Ungarn. In Heises Version kamen zwei Lkws aus Deutschland, um das Equipment zu sichern, das hätte konfisziert werden können, der eine für den tatsächlichen Transport, der andere, wie in einem Hitchcock-Film, leer zur Ablenkung für die Ungarn. Produzent Stampfer hat einmal erzählt, dass es diesen zweiten Wagen nie gegeben hat. Es wurde einfach so das Weite gesucht.

Aber dass man nie so genau wissen konnte, ob es nicht doch stimmen könnte, weil Thomas Heise in seiner Klarheit mehr über die Welt zu wissen schien, weil er es geschafft hatte, aus seiner Außenseiterposition against all odds (DDR-Behörden, deutsches Filmfördersystem) ein Werk herzustellen, das bleiben wird, habe ich am 4. Oktober 2014 erfahren. Ich moderierte an dem Abend ein Gespräch mit Heise über Heiner Müller in der Akademie der Künste am Berliner Hanseatenweg. Heise erzählte, irgendwann wurden die Antworten knapper, was das Zeichen war, den Abend zu beenden, weil es keinen Sinn machte, ihn weiter zu fragen, wenn er den Eindruck hatte, es sei genug. Der Abend fiel in die Zeit, als ich an einem Buch über Heise und seine Arbeit saß mit Simon Rothöhler, der auch deshalb zu der Veranstaltung gekommen war. Wir besprachen nach der Veranstaltung noch ein paar Dinge und gingen dann zu dritt zum S-Bahnhof Bellevue.

Heise wollte über den Alexanderplatz nach Hause in die Schönhauser Allee, wir zum Hackeschen Markt. Als ich mir am Automaten ein Ticket kaufen wollte, sagte Heise, heute würde niemand kontrollieren wegen des Feiertags (der genau genommen am Tag davor gewesen war). Ich versuchte zwar noch zu erklären, dass sich Schwarzfahren für mich nicht lohnen würde, so selten wie ich die S-Bahn benutzte, während Simon den Fahrschein schon hatte, den er nur hätte entwerten müssen. Aber irgendwie gelang es Heise, uns davon zu überzeugen, dass heute Feiertag sei und niemand käme; er wies aber auch noch darauf hin, dass man im Falle des Erwischt-werdens nicht lange diskutieren sollte.

Als wir eingestiegen waren, Heise voran, wir hinterher, entpuppte sich der Mann hinter uns als Kontrolleur. Er fragte zuerst mich nach einem gültigen Fahrschein, dann Simon, und ob er Heise noch in Betracht gezogen hatte mit einem prüfenden Blick, den dieser womöglich mit kurzem Nicken erwiderte, ist nicht ganz klar. Wir diskutieren nicht und zahlten, und der Kontrolleur sprang im Bahnhof Friedrichstraße im letzten Moment aus dem Wagen, vermutlich hochzufrieden, auf so kurzer Strecke gleich im ersten Anlauf zwei mal 60 Euro kassiert zu haben ohne mühselige Diskussionen auf dem Bahnsteig. Simon und ich schauten derweil entgeistert zu Heise, der uns eher vorwurfsvoll als ernsthaft fragte: Soll ich euch jetzt jedem 20 Euro geben?