Emmanuel Carrère «Ich habe nichts gegen Fiktionen»

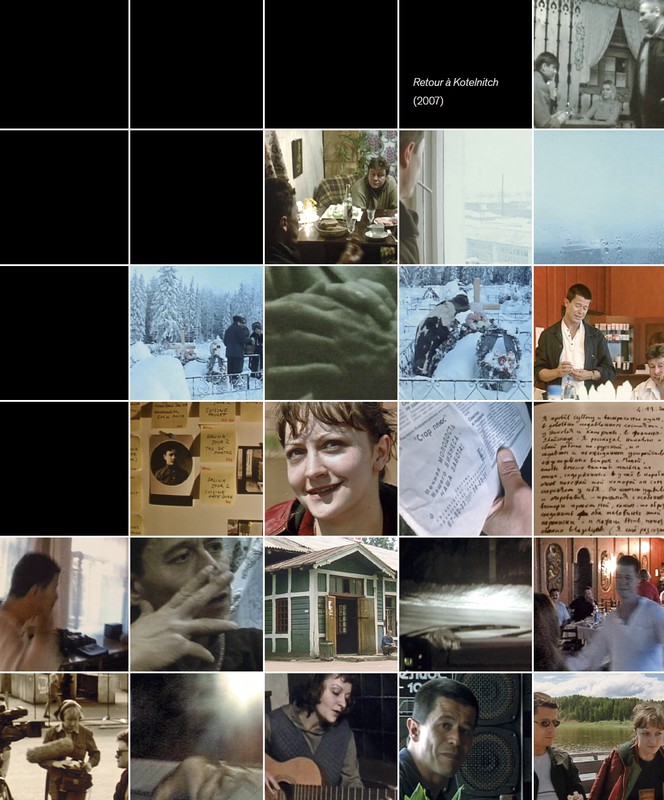

Emmanuel Carrère ist einer der wichtigsten Autoren der französischen Gegenwartsliteratur. Sein jüngster Roman Das Reich Gottes war auch in Deutschland ein großer Erfolg. Angefangen hat Carrère allerdings als Filmkritiker, außerdem hat er neben einer Monografie über Werner Herzog und einer Philip-K.-Dick-Biografie auch viele Drehbücher verfasst, darunter zuletzt als Koautor die ersten Folgen der gefeierten Fernsehserie Les revenants. Eher nebenbei hat er auch bei zwei Filmen Regie geführt, beim Dokumentarfilm Retour à Kotelnitch (2003) und der Verfilmung seines eigenen Romans La moustache (2007). Hanna Engelmeier und Ekkehard Knörer sprechen mit ihm über das literarische und über das filmische Werk.

Emmanuel Carrère hat als Filmkritiker angefangen, er hat zwei Filme gedreht, viele Drehbücher verfasst und das Drehbuch zu den ersten Folgen von Lesrevenants(2012ff), einer der besten Fernsehserien der Welt, mitgeschrieben (siehe cargo 24). Er ist dennoch weit davon entfernt, sich als Regisseur zu begreifen. La Moustache (2005), seinen einzigen Spielfilm, schätzt er selbst nicht allzu hoch ein: ordentlich, mehr nicht. Er hat da, mit einigem Abstand, einen eigenen Roman von 1986 verfilmt, als Qualitätskino mit Vincent Lindon und Emmanuelle Devos, in einer Nebenrolle ist auch Mathieu Amalric dabei; einen Roman, von dessen ästhetischen Prämissen sich der Autor Carrère zum Zeitpunkt der Verfilmung bereits recht weit entfernt hat.

Seit L’adversaire (Amok, 2000) enthalten seine Romane keine Fiktion. Sie umkreisen reales Geschehen und reale Personen: einen Mann, der ein Doppelleben führt und dann Frau und Kinder umbringt; die ideologisch völlig lose Kanone Eduard Limonow (Limonow, 2011); den Apostel Paulus in Anlehnung an die Apostelgeschichte des Lukas (Das Reich Gottes, 2014) – dies aber immer mit einer Fokusfigur im Zentrum: nämlich dem Autor, der Person Emmanuel Carrère. Mit großer Kunst, die sich freilich – wenngleich manchmal gerade, indem sie sich ausstellt – verbirgt, sind die Bücher als Realienromane komponiert.

So auch Un roman russe (2007, in deutscher Übersetzung bei Matthes & Seitz), Roman einer Lebenskrise mit einer derangierten Liebesgeschichte und horrenden ödipalen Familienkonflikten – vor allem aber umspielt das bis ins Obszöne radikale Buch die wahre Geschichte, von der auch Carrères zweiter Film handelt, dessen Dreharbeiten und Umstände wiederum prominent in Un roman russe figurieren.

Retour à Kotelnitch (2003) heißt der Film. Kotelnitsch ist ein russisches Kaff, liegt 850 Kilometer nordöstlich von Moskau. Ein fait divers aus der Zeitung bringt Carrère und ein winziges Team mit Fernsehgeldern dort hin. Aus der Geschichte über den ungarischen Kriegsgefangenen, der nach Jahrzehnten entdeckt wird, lässt sich nichts machen. Carrère lernt eine junge Frau kennen, die Gitarre spielt, sehr gut Französisch spricht, mit einem Mitarbeiter des FSBzusammen ist, der sich nicht filmen lässt.

Carrère dreht durchfahrende Züge, die Langeweile der Provinz, die von allem abgehängt ist. Sonst passiert nichts. Ziemlich unverrichteter Dinge kehrt das Team mit uninteressantem Material nach Frankreich zurück. Dort erhält Carrère ein paar Monate später die Nachricht, dass die junge Frau in Kotelnitsch brutal ermordet worden ist. Die tragische Geschichte rettet den Film, der dann in dichten, wackligen, unkontrollierten Bildern vor allem von Carrères erneutem Aufenthalt in Russland erzählt. Es wird gesoffen, getanzt, getrauert. Mit knapper Not hält das Voiceover des Regisseurs die auseinanderfallenden, mal öden, mal deliranten Bilder zusammen. Ein sehr merkwürdiger und jedenfalls einzigartiger Film. ek

Sie haben Geschichte an der Elitehochschule Sciences Po studiert – aber erstaunlich früh schon Filmkritiken geschrieben, und nicht für die schlechtesten Adressen, für Positif und Télérama.

Carrère: Ja, sehr früh, ich war neunzehn, denke ich. Ich war der Jüngste bei Positif.

Wie gerät man da hinein?

Ich war als Schüler ein Cinephiler, kannte das ganze zeitgenössische Kino, nicht zuletzt das neue deutsche Kino, Herzog, Fassbinder, Wenders – das waren ja die frühen 70er Jahre. Und auch das neue amerikanische Kino, die ersten Filme von Coppola, Woody Allen, Scorsese. Zu der Zeit waren die Cahiers du Cinéma, als die fraglos wichtigste Filmzeitschrift, in ihrer maoistischen Phase. Und Straub/Huillet waren für sie die großen Figuren, während ich mich, ehrlich gesagt, sehr viel mehr für Coppola und Scorsese interessierte. Darum las ich Positif, wo es lange Interviews mit diesen von mir verehrten Regisseuren gab. Zufällig gehörte einer meiner Lehrer am Gymnasium, mein Lateinlehrer, zum Redaktionskomitee von Positif. Er sprach mit der gleichen Begeisterung von Howard Hawks wie von Lukrez oder Ovid und ermutigte mich, einen Artikel an Positif zu schicken.

Worum ging es da?

Oh, ich hatte ja keine Ahnung, wie das mit der Filmkritik läuft. Also dass Kritiker Filme schon vor dem Publikum in Pressevorführungen sehen. Also habe ich einen Text über einen Film eingeschickt, zu dem es schon eine Kritik gab, ich weiß aber nicht mehr, welcher Film das war. Dann habe ich aber einen ziemlich langen Essay über Frankenstein-Filme und die Hammer-Studios geschrieben.

Wollten Sie zu der Zeit Filmkritiker werden?

Nein, nicht wirklich. Ich glaube, ich habe damals einerseits davon geträumt, Regisseur zu werden. Aber ich wusste, dass ich dafür zu schüchtern bin. Darum wollte ich wohl schon damals Schriftsteller werden. Und da ich ein Film-Buff war, habe ich zunächst eben über Filme geschrieben. Ich erinnere mich an einen sehr langen Text über Tarkowskijs Stalker. Sie sehen schon, mein Geschmack war ganz eklektisch, mich interessierte der radikale Autorenfilm von Herzog, Tarkowskij etc. genauso wie Horrorfilme, die Hammer-Studios und so weiter.

Und dann haben Sie ein Buch über Herzog geschrieben.

Ja. Es gab damals eine neue monografische Buchreihe über zeitgenössische Regisseure. Der Herausgeber hat bei jüngeren Autoren nachgefragt, ich weiß noch, dass einer der ersten Bände Robert Altman gewidmet war. Er hat auch mich gefragt und ich sagte Herzog, weil ich ein großer Fan war. Das war in der Werkphase nach Kaspar Hauser und Fitzcarraldo. Kein akademisches Buch, aber eine durchaus ernsthafte Monografie, ein sehr okayes Buch, glaube ich. Von meiner desaströsen Begegnung mit Herzog habe ich ja in Limonow erzählt. Ich traf ihn zum Interview, er hatte mein Buch neben sich liegen und sagte mir sofort, er habe es nicht gelesen, aber gut sei es ganz sicher nicht. Er hat sich da wirklich sehr unangenehm verhalten. Ich hoffe – und glaube eigentlich auch –, dass er sich heute anders verhielte.

Sehen und mögen Sie Herzogs Filme bis heute?

Ja, gesehen habe ich vermutlich das meiste. Allerdings bin ich kein großer Fan der Spielfilme der jüngeren Zeit. Andererseits liebe ich viele der Dokumentarfilme, auch die neuen. Ich glaube, je größer der dokumentarische Anteil in Herzogs Filmen ist, desto besser sind sie. Und je mehr Fiktion, desto weniger überzeugend. Das «Remake» von Bad Lieutenant fand ich vollkommen missraten.

Zurück zu Ihrer Biografie. Sie haben Geschichte studiert und dann weiter Filmkritiken geschrieben, aber damit vermutlich nicht viel Geld verdient. Haben Sie da schon angefangen, Drehbücher fürs Fernsehen zu schreiben?

Nein, nicht sofort. Es war im übrigen ein großer Unterschied zwischen Positif und Télérama. Bei Positif gab es kaum oder kein Honorar. Bei Télérama dagegen schon. Davon habe ich vier, fünf Jahre lang gelebt. Natürlich wird man davon nicht reich, aber es war in Ordnung. Allerdings habe ich in der Zeit auch meine ersten beiden Romane geschrieben. Es gab gute Kritiken, aber verkauft haben sie sich überhaupt nicht. Der dritte Roman, La moustache, war der erste, der wirklich ein Publikum gefunden hat, den haben nicht nur die Kritiker gelesen. Es gab Leute aus dem Filmgeschäft, die sich für das Buch interessierten und über eine Verfilmung nachdachten. Daraus wurde damals nichts – viel später habe ich das Buch selbst verfilmt –, so kam ich aber in Kontakt mit Leuten vom Fernsehen. Einer schlug mir vor, ein Drehbuch zu schreiben, ich konnte zu dem Zeitpunkt mehr Geld gut gebrauchen, hatte geheiratet und einen kleinen Sohn, also sagte ich zu. Zu dem Zeitpunkt wurden viele Simenon-Verfilmungen fürs Fernsehen produziert, da ist mit seinen rund 200 Romanen ja auch genug Stoff vorhanden, da findet man immer einen, von dem es noch keine Verfilmung gibt.

Wie haben Sie das gemacht mit dem Drehbuchschreiben? Einfach angefangen? Lehrbücher gelesen?

Nein, ich habe nichts gelesen. Ich hatte einen Vertrag, da stand drin, wieviele Seiten das Drehbuch haben muss, und die schrieb ich. Man lernt es, indem man es tut. Und es hat mir Spaß gemacht. Es gibt eine Technik des Drehbuchschreibens, und wenn man beginnt, diese Technik, nun ja, mit einem etwas zu großen Wort, zu «meistern», dann hat das etwas sehr Befriedigendes. Es kommt hinzu: Man schreibt im Auftrag anderer Leute, sogar gemeinsam mit anderen, das ist eine große Erleichterung im Vergleich zum Roman, mit dem man ganz allein ist. Wenn es dabei gut läuft, kann das natürlich ganz großartig sein. Aber wenn nicht, wird man schnell depressiv. Da ist es ganz etwas anderes, einen Auftrag zu haben.

Um noch einmal über Technik und Techniken zu sprechen. Sie sagten, dass Sie davon träumten, Regisseur zu werden. Aber muss man dafür nicht auch Technik und Techniken auf vielen Ebenen beherrschen?

Das glaube ich eigentlich nicht. Oder es ist jedenfalls nicht das Wichtigste, was ein Regisseur können muss. Für mich steht da etwas ganz anderes im Zentrum – nämlich der Umgang mit Menschen. Ich habe erwähnt, dass ich glaubte, dafür zu schüchtern zu sein, nicht die Natur eines Anführers zu haben. Aber dann habe ich viel später zwei Filme gedreht, den Dokumentarfilm Retour à Kotelnitch und die Verfilmung meines eigenen Romans, La moustache. Den Dokumentarfilm liebe ich übrigens sehr, er ist eines der Dinge, auf die ich in meinem Werk und in meinem Leben stolz bin. La moustache, das ist sicher ein ordentlich gemachter, ein anständiger Film, aber dass ich ihn liebe, würde ich nicht sagen.Trotzdem, nichts, wofür ich mich schämen muss. Aber ich konnte ihn nur machen, weil ich umgeben war von Leuten, die wissen, was sie tun. Ich habe ihnen zugehört, bin ihren Empfehlungen gefolgt, sonst wäre das nicht gegangen. Und das wussten sie ihrerseits zu schätzen. Ich hatte einen ganz herausragenden Kameramann, Patrick Blossier, ein großartiger Künstler und großartiger Mensch, und ich sagte ihm immer wieder: Hilf mir. In einem Film wie Retour à Kotelnitch spielt das technische Können dagegen überhaupt keine Rolle. Da ging es, und zwar ausschließlich, um etwas ganz anderes: nämlich die Dinge geschehen zu lassen. Ich habe dem Kameramann gesagt: Filme, was du willst und wie du willst, ich mische mich da nicht ein. Bei den Entscheidungen, die ich traf, ging es nur um die Situationen: Ich entschied, wir besuchen heute diese Leute, wir verbringen den Nachmittag damit festzuhalten, was sie tun. Und wenn du Lust hast, einen Hund auf der Straße zu filmen: Nur zu! Ich wollte, dass ich beim Ansehen der Muster immer wieder überrascht werde.

Aber das heißt ja wohl, dass der Film erst in der Montage wirklich entstanden ist. Und da mussten Sie dann die Entscheidungen treffen, welche Ausschnitte des Materials in den Film kommen.

Ja, so ist es. Und ich muss auch sagen: Ich habe keine Ahnung, was das für ein Film geworden wäre, wenn dieses schlimme Unglück nicht passiert wäre, wenn nicht dieses junge Mädchen Ania, das wir bei unserem Besuch in Kotelnitsch kennengelernt haben, bald nach unserer Rückkehr nach Frankreich brutal ermordet worden wäre. Vielleicht wäre es eine Chronik der Langeweile und des Elends in dieser deprimierenden kleinen Stadt in Russland geworden. Durch ihren Tod wurde der Film etwas ganz anderes. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass etwas passiert – und es passierte erst gar nichts. Und dann das. Es wäre falsch zu sagen, dass ich mich schuldig fühlte, aber die unleugbare Tatsache, dass diese Tragödie für den Film und damit für mich ein Glücksfall war, hat doch etwas sehr Unangenehmes.

Meinen Sie, Sie hätten überhaupt einen Film gemacht – der dann wahrscheinlich eher «Un voyage à Kotelnitch» geheißen hätte –, wenn nichts passiert wäre?

Ich denke doch. Wir hatten Geld für das Projekt bekommen und ich nehme an, ich hätte einen Film gemacht über diese Stadt, aber mit viel Voiceover zu meinem Großvater und meiner Verbindung zu Russland. Allerdings gibt es für mich keinen Zweifel: Der jetzige Film ist viel besser, als es der andere gewesen wäre.

Hätten Sie Lust, wieder einen Dokumentarfilm zu drehen?

Ja. Aber ich habe keine Idee, worüber. Kotelnitch war allerdings so seltsam, ich würde nicht noch einmal etwas Ähnliches versuchen wollen. Außerdem hätte ich womöglich das mulmige Gefühl, dass wieder etwas Schlimmes passieren könnte.

Um auf die Verfilmung von La moustache zu kommen: Es ist auf den ersten Blick recht verblüffend, dass Sie 2005 auf Ihren alten Roman zurückkommen, der ästhetisch nur sehr wenig mit den Büchern zu tun hat, die Sie in den 90er Jahren zu schreiben begannen. War diese Verfilmung Ihre Idee?

Wir – und damit meine ich hier: meine Produzentin und gute Freundin Anne-Dominique Toussaint und ich – wollten noch einmal etwas zusammen versuchen. Ein Erlebnis wie das Entstehen von Retour à Kotelnitch ist etwas sehr Besonderes, auch ein besonderer Vertrauensbeweis von ihrer Seite. Das war kein teurer Film, aber eine gewagte, eine schwierige Sache. Sie hatte dabei durchaus Mut bewiesen. Ich erinnere mich, wie ich nach zwei Wochen in Kotelnitsch bei ihr anrief und sagte: «Ich bin in Panik. Es tut sich nichts. Da wird nie und nimmer ein Film draus werden.» Sie blieb ganz ruhig und meinte: «Alles in Ordnung. Das ist völlig normal. Ich mache mir keine Sorgen, am Ende haben wir ganz sicher einen Film.» Und so war es dann auch, auf wie unheimliche Weise auch immer. Also saßen wir in Cannes – der Film war dort präsentiert worden – in einem der Restaurants mit den ganzen Filmmenschen und fanden beide, dass wir nach dem letztlich doch erfolgreichen Erlebnis einen weiteren Versuch wagen sollten. Ich meinte, dass mich jetzt ein Spielfilm interessieren würde, mit Schauspielern. Sie: Gerne. Mach’ einen Vorschlag. Und ich hatte keine Idee. Aber dann erinnerte ich mich an das Interesse der Filmmenschen von damals und dachte: Warum nicht ich selbst? Zugegeben, es war eine eher faule Idee, ein bisschen wie ein Maler, der sich fragt: Was kann ich heute denn malen – wenn er kein abstrakter Maler ist –, dann fällt sein Blick auf die Blumen auf seinem Tisch, und voilà. Ich hatte dieses Buch, ich hatte die Rechte daran, also entschied ich mich dafür. Es gab aber noch einen etwas ernsthafteren Grund, warum ich das interessant fand. Wenn man einen richtigen Spielfilm macht, dann muss man ständig entscheiden: Wie sieht der Raum aus, was mache ich mit der Kamera, wie bewegen sich die Schauspieler im Raum? Und das kann einem Angst einjagen. Bei La moustache gibt es aber vor allem diese beiden Figuren. Es kommt dazu, dass wir alles komplett aus der Perspektive des Mannes wahrnehmen. Und das ist eine Regel, eine einfache, eine feste Regel. Also: Wenn seine Frau sich aus dem Zimmer bewegt und er folgt ihr nicht, dann hast du auch kein Recht, ihr zu folgen. Wenn sie telefoniert, aber er nicht hört, was die Person am anderen Ende sagt, dann kann auch der Film und können die Zuschauer nicht hören, was diese Person sagt. Und eine solche Regel ist enorm hilfreich.

Man versteht das als Zuschauer recht bald, dass man die Dinge aus der Perspektive dieses Mannes erlebt, der sichtlich verwirrt ist – oder auch nicht …

… oder nicht, genau! Vielleicht ist ja auch die Welt verrückt geworden oder hat sich gegen ihn verschworen …

In der Tat. Aber ich will auf etwas Bestimmtes hinaus: An zwei Punkten zeigen Sie den Mann, den Vincent Lindon spielt, auf Fotografien mit dem Schnurrbart. Man muss dazu sagen: Die Pointe des Buchs wie des Films ist, dass der Protagonist glaubt, früher einen Schnurrbart getragen zu haben, den er sich jetzt abrasiert hat. Aber alle, seine Frau, die Freunde, die Kollegen, behaupten, er habe in seinem ganzen Leben keinen Schnurrbart getragen. Ist es, darauf kommt es mir an, nicht ein sozusagen filmontologisches Problem, ihn auf Fotografien – die als Bildtypus sehr stark Objektivität konnotieren – mit Schnurrbart zu zeigen?

Ich weiß, ich weiß. Das war verkehrt, das hat nicht funktioniert. Und vielleicht konnte es letztlich auch nicht funktionieren. Die Leute vom Film, die erst Interesse hatten und dann aufgaben, wussten schon warum. Im Buch funktioniert das sehr gut, und im Film hat es letztlich nicht funktioniert. Dessen bin ich mir sehr bewusst. Und die Objektivität des Bildes ist genau das Problem. Es gibt auf französisch die Formulierung «noyer le poisson», also ein Ablenkungsmanöver inszenieren. Wir haben es in dem Film mit Ablenkungsmanövern versucht – und das konnte nicht gutgehen. Trotzdem ist der Film im Grunde anständig gemacht, das Äquivalent eines Buches ohne Grammatikfehler, alle, die mitgearbeitet haben, haben gut gearbeitet, die Darsteller sind exzellent. Ich bereue nichts. Die Erfahrung selbst war eine sehr gute Erfahrung, zudem die Erfüllung meines Teenagertraums, einmal die Rolle des Regisseurs einzunehmen. Ich habe es einmal getan, ich glaube, ich muss es – für einen Spielfilm – kein zweites Mal tun. Ich würde nie sagen: Ich bin ein Filmregisseur. Also zum Beispiel: Im Film gab es eine Szene, die in einer Art schwimmendem Casino in Macao spielte, und fast nichts davon ist im Film, ich habe versucht, etwas in der Art von Hou Hsiao-hsien oder Wong Kar Wai zu machen, aber ich bin weder der eine noch der andere, und so wurde es sehr steif, es war schrecklich. Wir haben es mit allen Mitteln versucht, Arbeit mit der Steadycam, aber ich habe gesehen, was der Unterschied zwischen jemandem ist, der es schafft, dass sich die Kamera und die Schauspieler gemeinsam bewegen und jemandem, der nur versucht das irgendwie hinzukriegen. Vielleicht klingt das prätentiös, aber wenn ich ein Buch schreibe, dann weiß ich, wie ich einen Satz prägen kann, wie ich auf einen Absatz komme, auf eine Seite, auf ein Kapitel und wie aus den Kapiteln ein Buch wird. Das läuft ganz geschmeidig. Diese Fähigkeit habe ich beim Filmemachen nicht, das liegt auch an der fehlenden Erfahrung.

Ich habe noch eine Frage, aus reiner Neugier. Sie waren in der Cannes-Jury, die die Goldene Palme an Apichatpong Weerasethakuls Uncle Boonmee erinnert sich an seine früheren Leben gegeben hat. Nach allem, was man hört, war das eine sehr umstrittene Entscheidung, vor allem Festivalchef Thierry Fremaux soll entsetzt gewesen sein, weil das für seinen Geschmack ein Film für ein viel zu kleines Publikum ist – und er hat Weerasethakul mit dessen nächstem Film, Cemetery of Splendour, nicht einmal in den Wettbewerb, sondern «nur in die Nebenreihe Un certain regard eingeladen.

Das habe ich nicht mitbekommen. Aber um ehrlich zu sein: Ich habe nicht für den Film gestimmt. Mein Favorit war ein anderer Film, nämlich Des hommes et des dieux von Xavier Beauvois. Das wäre eine viel bessere Wahl für die Goldene Palme in Cannes gewesen. Weerasethakul wäre ein guter Preis der Jury gewesen. Aber das ist nur meine Meinung. Des hommes et des dieux ist nicht der Film eines großen Regisseurs, aber es ist ein sehr bescheidener und sehr kraftvoller Film, den ich wirklich sehr gut finde und so bin ich der Mehrheitsmeinung der Jury nicht gefolgt.

Der Film ist einigen Fragen aus Das Reich Gottes sehr nah. Sie haben zu dieser Zeit schon an dem Buch gearbeitet. War der Film auch eine Inspiration für das Buch?

Nein, aber ich mochte ihn. Er hat mich bewegt. Gegenüber Cinephilen gebe ich das nur zögerlich zu, die dazu sagen: Wie kannst Du diesen Film dem wunderbaren Kunstfilm von Weerasethakul vorziehen? Aber wenn ich ehrlich bin, ziehe ich Des hommes et des dieux vor.

Zurück zu Das Reich Gottes. Es scheint sich nicht unbedingt aufzudrängen, dass ein Buch über die Wurzeln des christlichen Glaubens und Ihr persönliches Verhältnis zum Glauben ein Erfolg werden könnte – genau das ist aber nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland passiert. Wie gehen Sie vor, wenn Sie sich ein Thema aussuchen? Was überzeugt Sie, ein Thema weiterzuverfolgen, an dem man so lange Zeit arbeiten muss, wie es offensichtlich bei Das Reich Gottes der Fall ist?

Ich glaube, dass es eine unglaublich interessante Geschichte ist, für Gläubige, aber auch für nicht gläubige Menschen. Und ich glaube: Wenn mich das interessieren kann, kann es jeden interessieren. Es ist mein Beruf, den Leser verstehen zu lassen, warum ich glaube, dass das Thema so interessant ist. Bei Limonow war es genau so. Nachdem das Buch veröffentlicht war, sagten alle: Was für eine wunderbare Idee! Wenn ich während der Arbeit an dem Buch Leuten, die Eduard Limonow kannten, davon erzählte, sagten sie: Du bist komplett verrückt, warum schreibst du ein Buch über diesen obskuren russischen Faschisten.

Wenn Sie mit einem Buch anfangen: Wissen Sie dann, was Sie daran interessiert? Oder folgen Sie Ihrer Intuition?

Das ist für mich der schwierigste Teil der Arbeit: Ein Thema zu finden, bei man das Gefühl hat, dass es zu einem passt und – das mag prätentiös klingen – dass man die eine Person ist, die genau dieses Thema bearbeiten muss, dass diese Geschichte für einen gemacht ist. Aber wenn man diese Überzeugung nicht zu Beginn erlebt, dann kann man es gleich lassen. Man verliert sie während der Arbeit an einem Buch ohnehin, man erlebt Zweifel und Entmutigungen. Aber wenn man die Klarheit zu Beginn nicht hat, dass man selbst und niemand anderes dieses Buch schreiben muss, dann lohnt es sich nicht.

Sich selbst als Filter für eine Geschichte zu nutzen, ist dabei eine wichtige formale Entscheidung. Ich denke beispielsweise an eine Szene aus Das Reich Gottes, in der Sie beschreiben, wie Sie in einer abgelegenen Berghütte im Wallis sitzen und einen Porno anschauen und gleichzeitig über ein Gemälde von Rogier van der Weyden nachdenken, das Sie schon länger beschäftigt. Dass beides zusammenhängt, weil es zur gleichen Zeit in Ihrem Bewusstsein auftaucht, fand ich sehr überzeugend: Dass das als Motivation stark genug ist, um darüber zu schreiben. Ich frage mich, ob diese Grundentscheidungen beim Schreiben vor allem psychoanalytisch geprägt sind.

Ich würde nicht widersprechen. Die Szene, die Sie ansprechen, finden manche sehr provokativ, oder auch selbstgefällig. Vielleicht haben sie recht. Aber ich habe sie nun mal geschrieben. Während ich das Buch überarbeitete, habe ich einen Moment gezögert: Soll ich die Szene behalten? Soll ich sie rausschneiden – am Ende habe ich sie behalten. Übrigens auch einfach aus dem Grund, weil es mir Spaß gemacht hat, sie zu schreiben. Unser Bewusstsein ist ja voll von sehr unterschiedlichen Dingen, die auf unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlichen Registern arbeiten, und ich mag Bücher, die sich damit auseinandersetzen. Sie können im einen Moment an die Kirchenväter und die Briefe des Apostel Paulus denken, aber eben gleichzeitig einen Porno gucken – ich glaube, diese Beschreibung ist unserer Art zu denken und zu fühlen treu.

Sie verlassen sich also sehr stark auf Zufälle – so wie Sie auch die Dreharbeiten zu Retour à Kotelnitch beschrieben haben, bei denen Sie filmen ließen, was auch immer eben gerade passierte.

Ich glaube, ich vertraue sehr stark den Wegen, auf die einen das Unbewusste treibt. Um Ihre Frage von eben zu beantworten: Mir ist die Psychoanalyse sehr vertraut, vielleicht zu sehr. Ich war selbst lange in Analyse und ich bin mir nicht sicher, ob sie besonders hilfreich ist, um Neurosen zu heilen, man wiederholt sie trotzdem immer und immer wieder –

In einer tiefer verstandenen Art und Weise.

Ja, man entwickelt eine Gewohnheit, Verbindungen und Assoziationen zu folgen, die zumindest für mein Schreiben sehr wichtig ist. Ich glaube, dass es eine bestimmte Erkenntnis der Psychoanalyse gibt, die absolut wahr ist: Wenn Sie an zwei Dinge denken und glauben, dass sie überhaupt nichts miteinander zu tun haben, gibt es zwischen ihnen eine Verbindung. Und diese Verbindung ist sehr wichtig.

In gewisser Weise zwingen Sie dabei von vornherein den Leser, an das zu glauben, was Sie schreiben. Der Vorgang der «willing suspension of disbelief» bei der Fiktion fällt weg, es geht eher um eine «willing suspension of doubt» an der Dokumentation.

Es gibt einige Autoren, die behaupten, ihr Publikum sei ihnen egal. Ich interessiere mich sehr für meine Leser und versuche, eine Beziehung zu ihr oder ihm aufzubauen. Das ist auch einer der Gründe dafür, Geschichten in der ersten Person zu erzählen. Ich stelle mir einen Leser gern wie einen Freund vor, mit dem ich spreche und von dem ich eine Reaktion erwarte. Auch deshalb ist es sehr angenehm, dass einige meiner Bücher recht erfolgreich waren. Erfolg ist schön, er ist aber auch gefährlich, jeder weiß, dass Erfolg moralisch gefährlich ist, er macht einen eitel. Aber er hat auch eine gute Seite, man wird selbstsicherer bei der Einschätzung der eigenen Leser. Wenn Ihnen Ihre Leser auf abenteuerliche Strecken gefolgt sind, wie bei Limonow oder Das Reich Gottes, dann kann man ihnen noch mehr abverlangen. Wenn ich dem Leser allerdings eine sehr herausfordernde Erfahrung vorschlage, muss ich ihm im Gegenzug etwas Annehmlichkeit anbieten. Stellen Sie sich vor, Sie reisen in ein fremdes Land mit sehr seltsamer Landschaft, und die Straßen sind gefährlich: Dann wären Sie sicher lieber in einer Limousine unterwegs. Aber der Trip bleibt herausfordernd.

Dabei gibt es aber auch einen Moment der Verführung, Sie verführen die Leser.

Ja, sicher.

Bei Das Reich Gottes hatte ich den Eindruck, dass Sie vollkommen unter Kontrolle haben, was Sie tun –

Ja, vielleicht zu sehr.

In Roman russe zum Beispiel, meinem Lieblingsbuch von Ihnen (EK), hat man diesen Eindruck noch gar nicht. Die oft sehr schmerzhafte Selbstentblößung in dem Buch macht das sogar zu einer ausgesprochen ungemütlichen Fahrt. Sehen Sie es als eine Gefahr, dass Sie zu gut in dem werden, was Sie tun?

Schön, dass Ihnen der Roman russe gefällt – für mich war das tatsächlich eine viel zu schmerzhafte Erfahrung, Ergebnis einer existenziellen Krise, das ist kein Buch, an das ich gerne denke. Die Antwort auf Ihre Frage, ob ich da selbst eine Gefahr sehe, ist, ganz ehrlich: Ja. Ich wusste, dass Das Reich Gottes das Ende eines Zyklus sein würde, den ich mit Amok fünf Bücher zuvor begonnen hatte. Dadurch bin ich jetzt, das muss ich gestehen, in einer persönlichen und literarischen Krise. Das ist etwas, mit dem ich nicht glücklich bin. Ich war sehr glücklich, als ich Das Reich Gottes geschrieben habe, das war wundervoll. Ich bin sehr gern in meinem Studio, mit all meinen Büchern, es war sehr schön und ich war sehr traurig, als die Arbeit zu Ende ging.

Das merkt man dem Ende des Buches sehr an.

Ja, ich hätte gern noch ein oder zwei Jahre länger an dem Buch gearbeitet, aber man muss dann entscheiden, dass es irgendwann vorbei ist. Bei einem Film ist es im Schnitt nicht anders, man kann immer weitermachen. Ich war auch sehr traurig, die Arbeit an dem Buch zu beenden, weil ich wusste, dass das, was kommen würde, nicht einfach sein könnte. Und so ist es.

Geht es dabei auch um Langeweile gegenüber Ihren eigenen Fähigkeiten und die Ratlosigkeit darüber, worauf Sie sie als nächstes anwenden sollen? So ging es ja beispielsweise David Foster Wallace, der von seiner eigenen Meisterschaft zu Tode gelangweilt war.

Nein, ich bin nicht gelangweilt, ich habe mich nicht dabei gelangweilt, Das Reich Gottes zu schreiben. Was ich jetzt erlebe, ist eher Angst. Das ist schrecklich, aber wenigstens nicht langweilig.

Werden Sie womöglich zur Fiktion zurückkehren?

Wer weiß? Ich habe etwas angefangen, aber ich möchte es nicht weiter verfolgen.

Ich würde gern noch mal darauf zurückkommen, was Sie über Ihre Leser gesagt haben – dass Sie sich sehr viel mit ihnen auseinandersetzen. Bekommen Sie viele Briefe von Lesern? Ich könnte mir vorstellen, dass das insbesondere nach Alles ist wahr der Fall war.

Ja, es schreiben sehr viele Leute. Und im allgemeinen antworte ich auch.

Am Ende von Das Reich Gottes berichten Sie von einer Leserin, die Ihnen eine E-Mail schreibt, während Sie auf dem Weg zu dieser Fußwaschung sind.

Ja, genau, das ist mittlerweile eine gute Freundin. In gewisser Weise hat sie mir das Ende des Buches vermittelt. Bis dahin hatte das Ende noch von römischen Kaisern und dem Johannesevangelium gehandelt, ich wollte aber nicht, dass das Buch mit römischen Kaisern aufhört. Man muss für diese Art von Vorschlag offen sein.

Glauben Sie, dass die Zeit der Gattung Roman abgelaufen ist?

Überhaupt nicht. Ich lese Romane, ich mag Romane. Und auch wenn ich sage, dass ich keine Romane schreibe, so ist das ein wenig Koketterie. Was ich seit fast zwanzig Jahren schreibe, ist Non-Fiction. Aber diese Non-Fiction-Bücher sind Romane, sie sind geschrieben wie Romane, sie verwenden die Techniken von Romanen und sie versprechen dem Leser, ihn so zu interessieren und zu unterhalten, wie er es von einem Roman erwarten kann. Es ist also etwas kokett, meine Bücher nicht Romane zu nennen.

Trotzdem wenden Sie sich sehr stark gegen Fiktionen.

Ich wende mich nicht dagegen, ich schreibe sie nur nicht mehr. Ich habe nichts gegen Fiktionen, ich lese und liebe sie und wenn ich eine Idee für ein Buch hätte, dessen Handlung fiktional wäre, würde ich es mit Vergnügen schreiben.

In einem Interview mit Laure Adler haben Sie gesagt, dass Ihr Problem mit Fiktion ist, dass Sie nicht so tun möchten, als könnten Sie in den Kopf eines anderen gelangen. Wenn das für Sie selbst beim Schreiben ein Problem ist – wie können Sie das dann in anderen Fiktionen akzeptieren?

Nein, es geht dabei um etwas anderes. Ich habe kein Problem damit, mich in einem Roman im Kopf einer Figur zu befinden. Stellen Sie sich vor, daß Sie Madame Bovary schreiben, zum Beispiel.

Netter Gedanke.

Gut, also Madame Bovary. Dann haben Sie jedes Recht, zu sagen: «Madame Bovary denkt das und das», denn Madame Bovary ist eine Schöpfung von Ihnen. Als ich begann, Amok zu schreiben, schrieb ich über einen tatsächlich existierenden Mann, einen sehr speziellen Mann. Von daher war es aus künstlerischen und moralischen Gesichtspunkten unmöglich zu schreiben «Jean-Claude Roman denkt das und das».

Weil Sie ihn persönlich kannten.

Nein, weil ich einfach nicht weiß, was in seinem Kopf vorgeht. Und er es letztlich selbst auch nicht weiß. Ich hatte sozusagen ontologische Skrupel zu schreiben «Jean-Claude Roman pense que» und habe mich entschieden zu sagen «Ich denke, dass Jean-Claude Roman usw.». In einem Buch mit imaginären Figuren zu schreiben, dass sie so und so denken, stellt für mich gar kein Problem dar.

Weil Sie sich da in einer geschlossenen Welt bewegen.

Ja. Aber auch wenn ich über den Evangelisten Lukas schreibe – niemand weiß, was der gedacht hat, und ich fühle mich völlig frei mir vorzustellen, was er denkt und was seine geistige Struktur ist.

Trotzdem fügen Sie die ganze Zeit hinzu, dass es sich dabei um Ihre Vorstellung davon handelt, was er denkt.

Ja, aus Ehrlichkeit gegenüber dem Leser. Ich möchte, dass er weiß, wann ich ihm etwas mitteile, worüber sich alle möglichen Historiker einig sind, und wann ich ihm etwas erzähle, was meine eigene These ist. Das ist letztlich auch das, was der Apostel Paulus in einigen seiner Briefe tut. Manchmal heißt es da: Was ich sage, ist das, was Gott mitteilen möchte, manchmal sagt er aber auch, dass es sich um seine eigenen Gedanken handelt. Das hat nicht den gleichen Status: Manchmal bin ich es, der spricht, der Apostel Paulus, und manchmal ist es Gott, der durch mich spricht.

Die Frage ist also vielleicht weniger, ob Sie ein Problem mit Fiktion haben, sondern eher, ob Sie ein Problem damit haben, zu ihr zurückzukehren, nachdem Sie einmal den Schritt gegangen sind, den Sie eben beschrieben haben.

Vielleicht.

Aber warum?

Im Moment weiß ich nicht, wie ich anders schreiben könnte. Ich würde gern. Was nicht unbedingt heißt, dass ich Fiktion schreiben müsste, nicht notwendigerweise, aber vielleicht. Ich glaube, ich muss etwas anderes finden, aber ich weiß nicht was.

Man könnte allerdings auch sagen, dass in Figuren wie Limonow oder Jean-Claude Roman selbst sehr viel Fiktion vorhanden ist, weil sie ihr eigenes Leben wie ein Kunstwerk sehen und sehr stark versuchen, ihre Biografie zu fiktionalisieren. Vielleicht ist das ja einfach eine Art workaround, um selbst keine Fiktion zu schreiben, sondern sich Figuren zuzuwenden, die von selbst die ganze Zeit fiktionalisieren.

Das ist ganz richtig. Das ist das, was meine Beziehung zu Limonow überraschend einfach gestaltet hat. Limonow hat, glaube ich, eine sehr hohe Meinung von sich als einem Schreiber, aber er ist noch sehr viel mehr daran interessiert, selbst der Held eines Romans zu werden als ein Autor.

Er hat nur darauf gewartet, dass Sie vorbeikommen.

Genau. Und er ist klug genug zu wissen, dass es für ihn sehr viel besser ist, wenn jemand ein Buch über ihn schreibt, der nicht auf seiner Seite ist, anstelle eines der jungen Skinheads, die zu seiner politischen Partei gehören.

Ich würde gern über den politischen Einsatz Ihrer Bücher sprechen. Es gibt Autoren, die ihre Romane entsprechend der Nachrichtenlage in den Zeitungen schreiben.

Das habe ich bei Amok getan, ich habe die Geschichte in der Zeitung gelesen und gedacht: Darüber möchte ich schreiben.

Ja, aber die Geschichte ist ein fait divers. Ich dachte eher an Bücher wie Unterwerfung von Michel Houellebecq, das sich eines der Hauptthemen der Gegenwart annimmt, des Kampfs mit dem Fundamentalismus. Wie stehen Sie dazu? Interessiert Sie diese Art von Buch, oder ist Ihnen das zu engagiert?

Natürlich interessiert mich das und ich bewundere, was Houellebecq schreibt. Aber es gibt einen wichtigen Unterschied. Houellebecq hat sehr starke Meinungen zu allem. Er ist sich absolut sicher, dass er recht hat. Das meine ich nicht als Kritik, es ist Teil dessen, was seine Bücher so kraftvoll macht, er hat wirklich den Eindruck, die Wahrheit über den historischen Moment zu sagen, in dem wir leben. Und wenn so viele Leute Houellebecq lesen, dann sicher, weil sie denken, dass er recht hat und das beeindruckt mich sehr. Aber ich habe ein ganz anderes Temperament. Ich traue meinen eigenen Meinungen nicht. In Alles ist wahr verfolge ich den Kampf von zwei Richtern, die sich mit einer ganz bestimmten sozialen Frage auseinandersetzen, Verschuldung und Gewalt. So etwas gefällt mir, aber es fällt mir ansonsten sehr schwer, allgemeine Statements abzugeben. Wenn man auf Lesereise geht, wird man alle möglichen Dinge gefragt: Was denken Sie über Islamismus, was denken Sie über Dschihadismus, was halten Sie von den Attentaten in Paris – wie die meisten Menschen bin ich dagegen und habe Angst vor Terroranschlägen. Aber als Autor habe ich keine persönliche Analyse anzubieten und versuche es zu vermeiden, diese Art von Frage zu beantworten. Nicht, weil sie mich nicht interessiert, aber ich traue mir in dieser Hinsicht nicht. Man kann das mit Hilfe des Journalismus erklären: Es gibt zwei Arten von Journalisten. Solche, die Leitartikel, Kommentare und Analysen schreiben, und solche, die Reporter sind. Ich gehöre zu der letzteren Sorte und fühle mich mit Meinungsstücken nicht wohl. Ich verachte sie nicht, aber ich vertraue eben meinen nicht.

Dabei geht es aber doch auch um eine formale Entscheidung: Houellebecq oder amerikanische Superstar-Autoren schreiben Ideenromane, was Sie schreiben, ist vielleicht eher eine philosophische Untersuchung, in der weniger Ihre Meinungen als solche behandelt werden, sondern eher deren Zustandekommen.

Ja, vielleicht. Aber ich wäre zu dem, was diese Autoren tun, nicht fähig. Deshalb versuche ich es nicht.

Lassen Sie mich auf einen Aspekt Ihres Schreibens zurückkommen: Es ist tatsächlich sehr romanhaft, Motive wiederholen sich, es entstehen Verbindungen – das ist oft sehr subtil gemacht, wie es eben gute Romanautoren machen.

Vielen Dank – ich versuch’s! Es ist viel Arbeit.

Ich frage mich: Gibt es dabei auch Situationen, in denen alles scheinbar perfekt zusammenzupassen scheint, aber dennoch etwas falsch ist? Fühlen Sie sich dann manchmal versucht, Fakten ein wenig zu ändern, damit sie in das Ganze des Textes passen?

Ich versuche, das nicht zu tun. Wenn mich etwas stört, dann sage ich dem Leser: Ich hätte gern, dass es so und so wäre, aber es ist eben anders. Dabei geht es um Ehrlichkeit und mise en scène. Ich weiß, dass es ein Trick ist. Aber es ist ein Trick, der dabei hilft, die Verbindung zum Leser herzustellen.

Schieben Sie viel hin und her in Ihren Büchern?

Oh ja, sehr viel. Und das ist der Teil, den ich am meisten mag: die Redaktion. Ein Buch zu schreiben ist in der ersten Phase, wie sich zu erbechen. Aber wenn genug Material auf dem Tisch ist, beschleunigt sich der Redaktionsprozess.

Haben Sie einen Lektor, mit dem Sie immer zusammenarbeiten? Wer ist ihr erster Leser?

Meine Frau. Ich vertraue ihr sehr.

Letzte Woche habe ich (EK) César Aira interviewt, er sagte, es gäbe zwei Arten von Autoren. Die einen machen es wie Sie, der Text entsteht eigentlich erst in der Überarbeitung. Und dann gibt es Autoren wie ihn selbst, der nie etwas überarbeitet. Er fängt einfach an zu schreiben und schaut, ob etwas passiert, manchmal ist das nicht der Fall, dann gibt er auf.

Das bewundere ich.

Er sagt, dass er deshalb so kurze Bücher schreibt, er kann ohne Probleme zwei Monate an ein Projekt verlieren, aber drei Jahre an einen Text zu verwenden, bei dem sich herausstellt, dass er kein Roman wird, ist für ihn unmöglich.

Man ist ja immer auf die Gaben neidisch, die man selbst nicht hat – ich bewundere so ein Vorgehen nicht nur, ich bin auch neidisch darauf.

Ich frage mich, ob Sie sich manchmal nicht fragen, ob es zu wenig Distanz zwischen Ihnen und den Lesern gibt.

Nein, ich glaube, es ist eher wie beim Musikhören. Man kann ja die Lautstärke nach unten regeln. Manchmal stellt man sie ganz aus. Aber das funktioniert sehr instinktiv, man kann es nicht theoretisch erklären.

Les Revenant

© Canal+

Jetzt haben wir noch gar nicht über das Thema gesprochen, das fast am stärksten der Anlass für dieses Gespräch ist. Ich (EK) bin eigentlich über Les Revenants (The Returned) zu Ihrer Arbeit gekommen, weil ich staunte, Ihren Namen unter den Drehbuchautoren der ersten Folgen zu finden. Es ist für mich eine der besten Fernsehserien der letzten Jahre, wenn nicht überhaupt.

Ja! Finde ich auch. Ich war sehr stolz, Teil davon zu sein und enttäuscht zu gehen, aber es war zu kompliziert. Ich bin fast sechzig und war nicht bereit, drei Jahre meines Lebens mit dem Schreiben einer Fernsehserie zu verbringen, die ständig mit ihren jungen Produzenten zu kämpfen hat, die sich in alles einmischen, die einen wie Schuljungen behandeln. Ich glaube, das war wirklich eine Altersfrage. Der Regisseur Fabrice Gobert ist ein wunderbarer Typ, aber er ist vierzig. Wenn man vierzig ist, kann man sowas machen. Aber die erste Staffel von Les Revenants zu drehen war wie der Vietnamkrieg. Ich glaube, wenn man das schafft, kann man auch alles andere schaffen. Es war hart. Und ich war zu alt dafür. Es war für ein Jahr ok, aber nicht für länger.

Wurde das im Lauf der zweiten Staffel besser?

Nein, es wurde schlimmer. Das ist seltsam, die Produzenten sollten mehr Vertrauen in ihn haben, er hat als Showrunner die erste Staffel zu einem Erfolg gemacht. Seltsam genug, dass er nicht die verdiente Anerkennung für die Show bekommen hat, vielleicht weil er jung ist, vielleicht weil er so ein netter Typ ist. Die zweite Staffel war dann wirklich ein Albtraum.

Waren Sie an den Büchern für die zweite Staffel noch einmal in irgendeiner Weise beteiligt?

Wir haben informell etwa zwei Wochen über das Projekt diskutiert, aber ich war zu der Zeit dabei, Das Reich Gottes zu schreiben und war nicht bereit dazu, das zu unterbrechen.

Ich würde gern noch mal nach der Bedeutung des Alters im allgemeinen für Sie fragen. Denn Ihre Bücher kommen mir zeitlos vor. Sie sind zeitgenössisch, aber sie setzen sich nicht unbedingt mit der Gegenwart auseinander. In Limonow vielleicht noch am meisten. Aber vor allem geht es um existenzielle Fragen an das Menschsein. Wie hängt das mit Ihrem Verhältnis zum Alter zusammen?

Ich wäre gern dazu in der Lage, etwas stärker Zeitgenössisches zu machen. Anfang des Jahres war ich in Calais, um eine Reportage für ein französisches Magazin zu schreiben. Ich wollte nicht nur etwas über die Lage der Flüchtlinge sagen, sondern auch darüber, wie die Leute in dieser verarmten Stadt mit der Situation umgehen. Ich habe bis heute keinen Weg gefunden, das zu tun. Das ist sicher kein Desinteresse. Aber ich müsste einen Weg finden, bei dem mein Beitrag zum Thema es wert wäre, überhaupt aufgeschrieben zu werden, aber dafür habe ich bis jetzt keine Möglichkeit gefunden. Ich bin einfach nicht sehr gut darin, Statements zu schreiben, ich muss immer einen persönlichen Weg und Zugang finden.