Victor Kossakovsky «Wir sind Unholde»

Der russische Dokumentarist Victor Kossakovsky hat mit Aquarela zuletzt einen Film über das Wasser gemacht. Sein neues Thema sind die Tiere. Mit dem Anthropozän hat Kossakovsky so seine Schwierigkeiten, dabei sieht er Einflüsse des Menschen schon in der Zeit der Dinosaurier. Ein Gespräch über geistige und andere Umweltverschmutzung und die Komik von Eisbergen.

«Im nächsten Leben will ich Wasser sein», sagt ein russisches Mädchen in der einsamen Landschaft am sibirischen Baikalsee. Der Satz fiel in Viktor Kossakovskys Dokumentarfilm Vivan Las Antipodas, den man vielleicht so beschreiben könnte: Jemand sucht im Wasser, das ja den größeren Teil der Erdoberfläche bedeckt, nach festen Grundlagen. Es sei ein wenig so, als hätte jemand Christoph Marthaler mit einer Verfilmung der Welt beauftragt, schrieb ich 2012 über Vivan Las Antipodas. Seit damals habe ich Kossakovsky im Auge. Es traf sich dann ganz hervorragend, als im vergangenen Mai ein höchst unerwartetes Interview-Angebot hereinflatterte: eine Stunde nur mal so zwischendurch, aus Anlass einer Masterclass, die bei der Berliner Union Film (BUFA) im Juni dann auch tatsächlich stattfand. Da hatte ich gerade Aquarela gesehen, den neuen Dokumentarfilm von Kossakovsky, Thema: Wasser. Und da hatte gerade auch das cargo-Gespräch von Barbara Wurm mit Alexander Sokurov in Oberhausen stattgefunden, bei dem ich als stiller Beisitzer nur ab und zu einen Namen aus dem mir leider (sprachlich) fremden Russischen heraushörte. Der Name Kossakovsky fiel dort gegen Ende, als Sokurov darüber sprach, wen er im heutigen Kino für bedeutend hält. Im cargo-Gespräch mit Kossakovsky wird das Kompliment nun zurückgegeben, und mit konkreten Geschichten bekräftigt: Durch eine schöne Konjunktion stehen diese beiden Regisseure nun in diesem Sommer in unseren Heften Rücken an Rücken. Aus der geplanten Stunde wurden eineinhalb, und obwohl eine zeitraubende Übersetzung nicht notwendig war (Kossakovsky spricht sehr gut Englisch), war die Zeit schließlich deutlich zu kurz. Das hat auch mit seinem Hang zur Abschweifung zu tun. Drei, vier (angerissene) Gedanken in einem Satz sind keine Seltenheit, und Kossakovsky schaltet dabei gern von den Registern eines apokalyptischen Bußpredigers zu denen eines belustigten Chronisten der Moderne. An einer Stelle wurde es heikel: Als wir auf Vitaly Manskys Putin-Filme zu sprechen kamen, wollte Kossakovsky eigentlich nur «hinter den Kulissen» sprechen – er legte dann aber Wert darauf, dass er alles, was er schließlich sagte, dem Kollegen auch persönlich mitgeteilt hat, dass man ihm also keine üble Nachrede unterstellen kann. Die Stelle ist zu wichtig, um sie zu unterschlagen: Kossakovsky behauptet immerhin, dass der Auftragsfilm über Putin, den Mansky 1999 gemacht hatte, wahlentscheidend für die erste Präsidentschaft war. 2018 lief dann auf vielen Festivals die neue Fassung, die Mansky seither hergestellt hat – eine deutliche Revision der ursprünglichen Hofberichterstattung. Wobei dieser ganze Fall noch um einiges komplexer ist, als es hier angedeutet werden kann – es zeigt sich darin etwas Charakteristisches für Traditionen des russischen Kräftespiels zwischen Macht und Intelligentsija.

Herr Kossakovsky, wir haben Mitte Mai. Sie kommen gerade aus Barcelona nach Berlin. Was haben Sie dort gemacht?

Eine Masterclass. Alles stand im Zeichen der Bürgermeisterwahlen, die zwei Wochen darauf abgehalten wurden. Ich begann die Veranstaltung mit der Frage an die Teilnehmer, ob sie Don Quijote gelesen hatten. Die Meisten hatten das Buch nicht gelesen, so wie die große Mehrzahl der Deutschen vermutlich die Buddenbrooks nicht gelesen haben werden. Das Gleiche gilt übrigens für die Russen und Krieg und Frieden. Und Menschen, die in St. Petersburg leben, gehen in der Regel nicht in die Eremitage. Also – welche Frage richtet Don Quijote an Sancho Pansa: Was heißt es, ein guter Fürst zu sein? Da gibt es viele Regeln. Sagen wir, du bekommst drei neue Adjutanten, die bekommen neue Uniformen; in diesem Fall vergiss nicht, dass auch drei Obdachlose etwas bekommen müssen. Vergiss nicht, du hast immer einen Esel geritten, nun reitest du ein Pferd, du musst dich also verändern, sonst sieht jeder, dass du einen Esel gewöhnt bist. Was meint Cervantes damit? Damit begannen wir das Gespräch.

Interessant, dass Sie bei einer Masterclass, bei der Sie als Filmemacher erwartet wurden, auf Körpersprache kommen. Zumal es in Ihren Filmen immer seltener überhaupt Menschen gibt.

Früher waren es mehr. Haben Sie Der Herbst des Patriarchen gelesen von Gabriel García Márquez?

Nein, aber Don Quijote.

Bei Márquez gibt es einen Moment, den sollte Putin sofort lesen, denn hier wird sein Geschick beschrieben. Und das von allen anderen, die ewig an der Macht bleiben wollen. In einem Land gibt es einen Präsidenten, der seit wer weiß wann im Amt ist. Er glaubt, er kann tun, was er will. Manchmal geht er auf die Straße, manchmal sieht er eine Frau und sagt zu ihrem Mann: Geh ein wenig hinaus auf die Straße. Und er (sucht nach dem englischen Wort) vergewaltigt sie. Und woran denkt die Frau? Was geht während des Gewaltakts in ihrem Kopf vor? Sie schämt sich, weil sie ungewaschen ist. Sie lebt in der Welt einfacher Leute, mit Hühnern im Haus und der Wäscheleine quer durch den Raum. Und sie denkt, während die Macht sich über sie hermacht: Wäre ich wenigstens sauber!

Putin tut so, als wäre er über Sex erhaben. Er macht den einsamen Mann im Kreml. Aber viele Frauen mögen ihn, hört man immer wieder. Fast so, als wäre es vom Kreml gestreut worden.

Putin fickt das Land. Aber noch eine Zeile bei García Márquez. (sprunghaft) Katalonien wollte unabhängig werden von Spanien …

Von Spanien, aber nicht von Europa.

Richtig. Der Mann, der Präsident werden wollte, kontaktierte mich, denn er wollte, dass ich einen Film mache …

Weil Sie schon einmal einen gemacht hatten. Manifestación (2014), über eine Demonstration gegen die Austeritätspolitik in Barcelona.

Der gefiel allen. Eine halbe Million Menschen Hand in Hand. So etwas sollte ich nun wieder machen, allerdings über die Separatistenbewegung. Ich möchte mich da aber nicht involvieren, denn ich begreife die Geschichte nicht genug. Einen historischen Film, das geht …

Manifestación war also ein historischer Film? Er sieht aus wie eine Gegenwartsdokumentation.

Ja. Das war aber ein anderes Ereignis. Die Leute drängten mich, und zwar Menschen mit Gewicht, dass ich diesen Film machen sollte. Sie wollten ein Zeugnis von ihrem Kampf. Von September bis Dezember (2018) haben wir protestiert, jetzt sind wir erschöpft. Sieben Menschen sind im Gefängnis. Zwei Millionen haben Eviva Catalunya gerufen, und nun sind die paar allein im Gefängnis. Das berührte für mich ganz deutlich die Frage des Menschlichen und der Geschichte. Der Mensch hat seinen Job getan.

Der Mensch als Gattung?

Wir sind an einem Punkt, an dem wir eine neue Idee brauchen. Wir überschätzen den Menschen. Die Bibel wusste noch nichts von Humanismus oder Demokratie. Die Bibel enthält Fehler schon auf der ersten Seite, bloß die Menschen bemerken es nicht. Gott erschafft Licht und Finsternis, dann Wasser und Erde, am fünften Tag erschafft er den Menschen, um die Erde zu beherrschen. Und das tun wir. Aber was tun wir? Essen Sie Fleisch?

Sehr selten, aber ich bin nicht Vegetarier oder Veganer. Und Sie?

Nie. Die Deutschen essen 110 kg pro Jahr. Das ist eine Kuh. Wir sind sieben Milliarden Menschen. Das macht sieben Milliarden große Tiere pro Jahr. Was unterscheidet uns von den Tieren? Sagen wir, eine Familie lebt in der Schweiz, man spricht in dieser Familie drei Sprachen: Italienisch, Deutsch und Schwyzerdütsch. Und diese Familie hat einen Hund. Ich sage Ihnen: Der Hund kann diese drei Sprachen unterscheiden (Kossakovsky sagt genau genommen auf Englisch: verstehen). Wir wissen, dass Hunde sehr intelligent sind. Katzen auch. Und Kühe vielleicht nicht? Schweine? Menschen brauchen dreißig Minuten, um zu begreifen, dass sie das sind, wenn sie sich in einem Spiegel sehen. Ein Schwein braucht einen Blick, um zu verstehen: das bin ich, und auch, dass es sich in einer umgekehrten Perspektive (gespiegelt) sieht.

Das ist ein häufig geäußerter, kritischer Befund für die Anthropozentrik: Wir missverstehen uns selbst, und wir verstehen die anderen Kreaturen nicht.

Ich habe im Atlantik eine Plastikinsel gesehen von der Größe Großbritanniens. (Im Tonfall eines Predigers:) Was machen wir?

Wir tun so, als wüssten wir nicht, was wir machen.

In China werden gerade 700 Berge und Hügel zerstört, um neue Städte zu bauen. Mäuse, Füchse, Vögel spielen keine Rolle. Wichtig sind wir. Sie leiten Flüsse um, wie wir das vor vierzig Jahren (in der Sowjetunion) gemacht haben, und jetzt ist der Aral tot. Wir hatten Konzentrationslager für Menschen, und jetzt haben wir Konzentrationslager für Tiere. Soll ich noch mehr erzählen? Eine Milliarde Menschen haben keinen Zugang zu Wasser, dafür aber halten wir 20 Milliarden Hühner und zwei Milliarden Kühe. Dafür haben wir Wasser. Wir schlägern den Wald. Wald schafft Wolken. Die Wolken fehlen dann.

Vielleicht sind wir einfach nicht so intelligent, wie wir meinen.

Exakt. Wir überschätzen uns.

Wie halten Sie es mit dem Fliegen? Als Sie gerade aus dem Taxi stiegen, mit Rollkoffer, kamen Sie vom Flughafen.

Schrecklich. Zum Beispiel die Proteste gegen die Globalisierung. Ich habe mich mit Leuten unterhalten, die reisen an, wenn sich die G20 irgendwo treffen. Alle haben Digitalkameras dabei und iPhones, sie kommen aus Neuseeland, aus Großbritannien, alle kommen mit einer Boeing und haben eine Canon umgehängt. Wir müssen aufhören, so zu tun, als wären die Menschen wichtiger als alles andere. Den Rest zu vergessen, das ist die falsche Idee. Das Mammut ist nicht wegen der Eiszeit verschwunden, sondern wegen der Menschen. Die Dinosaurier sind nicht wegen Meteoriten verschwunden, sondern wegen der Menschen.

War das mit den Dinosauriern nicht vor den Menschen?

Okay. Sie müssen da noch ein wenig Lektüre nachholen. Heute sieht man das anders. In welchen Perioden der Erdgeschichte gab es die größten Veränderungen in der Umwelt? Galapagos! Amerika! Australien! Wann ist das entstanden? Es ist immer mit den Menschen verbunden. In China haben sie den Jangtse zum Verschwinden gebracht – vor unseren Augen. Was bedeutet das? Wir sind Unholde. Und wir hören nicht auf, uns mitLiebesgeschichten abzulenken. Immer geht es in den Filmen nur um das eine: Er liebt sie, er stiehlt das, sie betrügt ihn, er hasst sie, und so weiter bis in alle Ewigkeit. Es reicht.

Krogufant (2020)

© Sant & Usant

Bei Ihnen ging es zuletzt um Antipoden, also um Orte auf der Erde, die einander auf dem Globus gegenüberliegen, und in Aquarela um das Wasser. Worum geht es in dem Film, an dem Sie gerade arbeiten? Er soll Krogufant heißen, habe ich gelesen.

Es geht um Schwein, Huhn, und Kuh.

Schwein, Huhn und Kuh.

Und Sie werden weinen. Dabei gibt es kein Blut zu sehen. Nur die Tiere, wie sie sind. Wie sie sich verhalten. Und sie werden es nicht glauben.

Sie klagen also nicht die Fleischindustrie an, wie es in zahlreichen Dokumentationen bereits geschehen ist.

Nein. Nichts dergleichen. Ich zeige die Tiere, wie sie sind. Nur das. Und das sind keineswegs süße Bilder. (Ich vermute Kossakovsky denkt an Katzenvideos auf Youtube) Es ist unglaublich. Selbst Hühner. Vor jedem Schritt denkt das Huhn nach. Die Kuh genießt die Welt mit der Nase. Ich sage nicht, dass ich keinen Film über Menschen machen möchte. Aber die meisten Geschichten interessieren mich nicht. Das ist für mich emotionale Masturbation: Liebt sie mich? Warum nicht? Wie lange noch?

Aquarela haben Sie Alexander Sokurov gewidmet. Wir hatten in unserer vorangegangenen Ausgabe ein großes Gespräch mit ihm. Er hat Sie dort mehr oder weniger als seinen Nachfolger genannt.

Das ist zu viel. Er ist ein Genie. Ich bin gewöhnlich. Sehen Sie, das ist ein bisschen wie in der Mathematik. Es gibt eine Mathematik in der Schule. Die müssen alle lernen. Dann gibt es eine Mathematik an der Universität. Und dann gibt es noch weitere Mathematiken, die schon deutlich komplexer sind. Und dann gibt es noch eine Mathemarik, die wird nur von fünf Menschen verstanden. Die Probleme werden verstanden, ich rede gar nicht von Lösungen. Für eines gab es neulich eine Lösung. Hundert Menschen verstanden die Bedeutung, aber die Lösung haben sie nicht verstanden. So ist das auch mit Sokurov. Er ist jemand, der die Sprache des Kinos erfindet. Für Filmemacher ist er nahe am Absoluten. In jedem seiner Filme gibt es ein Element, das davor niemand gemacht hat. Ein neuer Buchstabe, eine neue Punktuation. Er arbeitet mit dem Alphabet des Kinos.

Würden Sie einen Film aus Sokurovs Werk hervorheben?

Dokumentarisch natürlich Spiritual Voices. Bei den Spielfilmen: Ich liebe Faust, und natürlich Alexandra. Ich gebe ein Beispiel für das, was Sokurov so besonders macht. Alexandra sitzt hier. Mutter eines Soldaten. Besucht ihren Enkelsohn im Kaukasus, irgendwo in der Republik Tschetschenien. Ein kleiner Junge führt sie zu dem Ort der Begegnung. Und nun: Sasha (Alexander Sokurov) nimmt keine Schauspielerin, sondern die Friedensbotschafterin Galina Vishevskaya für die Rolle. Sie war eine große Sängerin und die Frau von Rostropovitch. (Sie war auch, was im Zusammenhang mit Sokurov nicht ganz unwichtig ist, eine der Galionsfiguren der Zivilbewegung in Moskau gegen den KP-Putsch 1991, neben Boris Jelzin, mit dem Sokurov eng verbunden war. BR) Der Junge spricht also zu seiner Mutter, er spricht aber auch zu der Friedensbotschafterin. Was für ein Wahnsinn! Immer macht er etwas Anderes. Etwas, was das Kino kann und die anderen Künste nicht können. Er war immer wichtig für mein persönliches Leben.

Ist er Ihr Mentor?

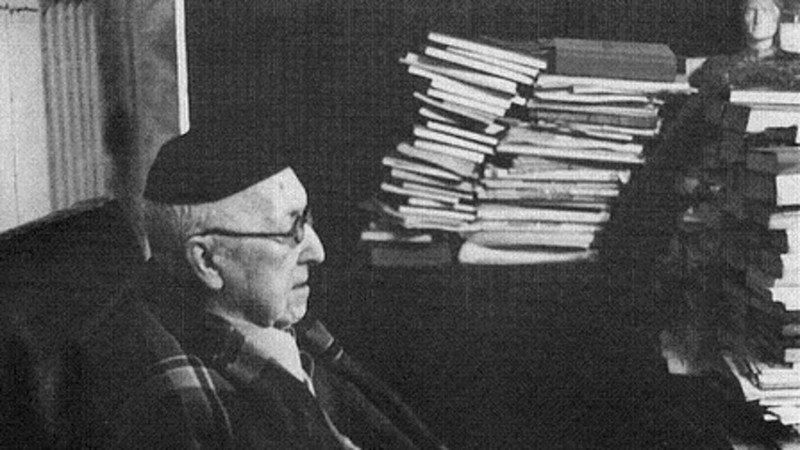

Nein, das nicht. Aber als Freund hat er mindestens fünf Mal mein Leben, ich würde fast sagen, gerettet. In beruflichen Angelegenheiten und in persönlichen. Als ich meinen ersten Film machte, ging es um den Philosophen Aleksej Lossev. Er war damals 94 Jahre alt. Unter Stalin war er im Gefängnis, nur ein paar intelligente Leute kannten ihn und ließen seine Bücher zirkulieren. Er sprach nie mit Journalisten. Ich wandte mich an ihn Mitte der 80er Jahre. Also noch in der Zeit des Kommunismus, aber Gorbatschow war schon da. Ich schrieb Lossev einen Brief, der im wesentlichen auf eine Bitte hinauslief: Ich würde gern ein Foto von Ihnen machen. Es gab nicht einmal ein Porträt von ihm. Er sprach einige Stunden mit mir und akzeptierte dann, dass ich ihn besuchen kam. Er zeigte mir die Handschriften seiner Bücher. Zwei Jahre besuchte ich ihn mehrfach, dann gelang es mir mit Hilfe seiner Frau, ihn dazu zu bewegen, dass ich ein wenig filmen durfte. Er ist der größte Philosoph in der russischen Geschichte.

Größer als Solovjev?

Auf der Ebene. Auf einer Ebene mit Solovjev und Florenski. Er war halt der letzte. Jedenfalls: Ich war damals in Moskau an der Filmschule, ich hatte kein Filmmaterial, sondern allenfalls ein paar Reste von hier oder da. Ich verkaufte meine Bücher, um ein bisschen Material zusammenzukriegen, um Lossev zu filmen. Als Sokurov davon erfuhr, schickte er mir sechs Rollen 35 mm-Schwarzweiß-Material. Also sechs Rollen mit zehn Minuten. Ich habe eine Stunde drehen können.

Damit hat er Ihnen das Leben gerettet.

Natürlich. Ich meine, Lossev (1988) ist mein bester Film. Leider lief es international nicht so gut mit ihm. Ich sprach damals kein Englisch. Bei der Übersetzung der Untertitel kam es zu einem folgenschweren Fehler. Wenn Lossew vom Universum spricht, verwendet er das russische Wort «mir». Das kann aber auch Frieden heißen. Und so wurde es auch übersetzt, also falsch. Statt: «Existiert das Universum?» stand da also mehrfach: «Existiert der Friede?» 1989 war ich zum ersten Mal beim Filmfestival in Mannheim. Beim Festival in St. Petersburg hatte es davor drei Preise für Lossev gegeben. Die Reaktionen waren teilweise euphorisch. In Mannheim aber blieb das Echo zurückhaltend. Lossev starb während meiner Dreharbeiten. Seine Frau sitzt neben ihm und weint. Er redete mit ihr über seinen Tod. Ein paar Monate davor habe ich ihn gefilmt, er sprach von seinem Todestag. Ich fragte: Warum lässt Gott uns sterben? Er erläuterte, warum das notwendig ist. Ich war 24 und hatte Einwände. Seine Frau sprach zu mir: Junger Mann, hören Sie ihm doch zu. Sie weinte unablässig, nachdem er gestorben war, und ich montierte dann seine Stimme, wie er mir den Tod erläutert, zu dem Bild der weinenden Frau. Das galt als dokumentarisch unredlich. Es war mein erster Film, und er wurde in Mannheim nicht verstanden. Er klingt mit den Untertiteln wie ein Idiot, dabei äußert er fundamentale Ideen darüber, wie man von Gott und vom Universum reden kann.

Sie haben Lossev ganz ohne Team gemacht?

Anfangs ja, aber ich traute mich nicht, mit diesen sechs Rollen selber zu filmen. Also wandte ich mich an den besten Kameramann der Sowjetunion: Georgi Rerberg. Er hatte mit Tarkovski den Film Der Spiegel gemacht. Konchalovsky, damals unser Lehrer in Moskau, sagte zu mir: Das kannst du vergessen, und er ist außerdem sehr teuer. Ich wandte mich an ihn und zeigte ihm ein Bild, das ich von Lossev gemacht hatte. Mehr war nicht erforderlich. Rerberg verlangte nichts. Wir machten sechzig Minuten Film aus sechzig Minuten Material. Meine Pflicht war es, alles zu verwenden, es ist reales bedeutendes Material. Nur eine Minute ließ ich weg, das bedauere ich heute sehr, aber ich war jung. Was für eine Schande!

Was war in dieser Minute Film enthalten?

Lossev sagte, solange Russland, damals die Sowjetunion, nicht eingestand, dass die Stalinherrschaft die Hölle war, wird sich nichts ändern. Für mich ging das nicht weit genug. Ich wollte hören, dass er sagt: Solange Russland nicht eingesteht, dass schon Lenin eine Katastrophe war, wird sich nichts ändern. Warum sagt er nicht: alles war falsch? Ich wetteiferte mit Lossev, als er schon tot war. Ich habe das im letzten Moment weggelassen. In meinem letzten Film über Russland werde ich die Szene verwenden.

Lossev (1989)

© St. Petersburg Documentary Film Studio

In welchem Sinn soll dieser Film Ihr letzter sein?

Es soll der letzte Film meiner Karriere sein. Ich möchte nicht viele Filme über Russland machen, nur diesen einen, und er wird diese Episode beinhalten, in der Lossev über Stalin spricht. Ich muss nicht viele Filme machen. Da habe ich einen Streit mit Sokurov. Er macht viele Filme. Ich finde, es gibt zu viele Filme. Niemand braucht unsere Filme. Wir verschmutzen die Umwelt damit. Wir müssen da verantwortlicher sein. Ein bisschen mehr nachdenken, bevor man etwas macht. Wenn man etwas zeigen will, braucht es mehr Bewusstsein. Ich mache lieber weniger Filme. Ich habe jeden Tag Ideen. Gute Ideen. Gestern hatte ich eine großartige Idee. Ich sehe Dinge. Aber ich sage mir dann: Die Idee ist nicht unglaublich gut, nur gut. Gute Filme müssen wir nicht machen. Das ist intellekuelle Umweltverschmutzung. Es gibt ungefähr 50 000 Filme in einem Jahr. Haben Sie Thomas Mann gelesen? Neun von zehn Deutschen haben Thomas Mann nicht gelesen.

Selbst das ist wohl noch optimistisch gerechnet. Sind Bücher wichtiger als Filme?

Das sage ich nicht. Aber heute ist jeder ein Schriftsteller. Und alle haben eine Kamera. Ich glaube nicht, dass das nur gut ist. Eine Kamera ist eine Waffe. Eine starke, mächtige Waffe. Man muss sich klar sein, dass man damit töten kann. Wie mit einem Auto. Das ist uns aber nicht bewusst. Wer hat uns davon überzeugt, dass wir – die Gattung Mensch – das Wichtigste auf diesem Planeten sind?

Das beginnt wohl schon mit bestimmten Texten in der Bibel und setzt sich über die neuzeitliche Rationalität fort, um nur ein paar Aspekte zu nennen.

Deswegen sage ich: Zuallererst braucht es den Zweifel. Bevor ich etwas veröffentliche, muss ich daran zweifeln. Bin ich mir wirklich sicher, dass ich etwas Wichtiges zu sagen habe? Es gibt also 50 000 neue Filme pro Jahr. Als ich anfing, waren es 20 Filmemacher, die zählten. Dieses Jahr wurden 11 000 Filme in Sundance eingereicht. Alle natürlich in der Annahme, dass sie es wert sind, dort genommen zu werden.

Vielleicht sind fünf Genies darunter.

Aber wie findet man sie in diesem Supermarkt? Warten Sie gespannt auf einen neuen Almodóvar?

Ich würde eher sagen: ich warte, wenn, dann entspannt auf einen neuen Film von Almodóvar.

Gut. Aber es gibt sicher Filmemacher, bei denen Sie gespannt auf das nächste Werk warten.

(Mir fällt spontan niemand ein, aber nicht, weil es niemand gäbe. So ist das eben oft in Gesprächen. Ich fühle mich auf dem falschen Fuß erwischt.) Werden Sie mit dem Russland-Film bis nach Putin warten?

Ich habe kein Problem mit Putin. Wir haben mit García Márquez begonnen. Das Problem ist dieses Sklavenverhalten. Jede zweite Familie hat dramatisch unter dem Stalin-Regime gelitten (Kossakovsky sagt auf Englisch: was fucked by the Stalin regime). Und trotzdem wurde dieser KGB-Mann 2000 zum Präsidenten gemacht. Beim ersten Mal übrigens mit der Hilfe meiner Kollegen.

Sie meinen Vitaly Mansky mit seinem Putin-Film?

Mansky hat seinen Film zweimal gemacht. Er hat ihn letztes Jahr in einer überarbeiteten Fassung neu herausgebracht. Er hat ihn sogar dreimal gemacht. Alles das, was ich Ihnen jetzt sage, habe ich ihm auch persönlich gesagt. Denn ich mag es eigentlich nicht, öffentlich über jemand so zu sprechen. Beim ersten Mal bekam Putin 51 Prozent, oder sogar noch ein bisschen weniger, knapp über 50. Das war die Wahl im Jahr 2000. Wenn Mansky diesen Film nicht gemacht hätte, hätten wir wahrscheinlich jetzt Kommunisten an der Macht.

Sie meinen den damaligen Kandidaten Gennadi Sjuganov?

Sjuganov, genau. Wir hätten sicher Probleme, aber es wären ehrliche Probleme. Wir würden die Realität nicht verleugnen. Oligarchen und Menschen, die viel gestohlen haben, haben viel investiert, um uns zu überzeugen, dass Putin die bessere Wahl ist. Mansky war damals schon reich. Wie kann das sein? Ein Dokumentarfilmer wird nicht so reich. Er wurde damals Teil einer Allianz, die dafür sorgen wollte, dass das Jelzin-Regime weitergehen konnte. Mansky erfand die Episode, in der Putin zu seiner ehemaligen Lehrerin in St. Petersburg in die Wohnung kam. (Es handelt sich um eine prototypische, dokumentarische ‹Inszenierung›: Die Frau lebt in einer kleinen Wohnung mehr oder weniger noch in sowjetischen Verhältnissen, und Putin wird bei dem Besuch bei ihr wieder zu dem kleinen Jungen, dem sie am liebsten noch eingelegte Gurken mit auf den Weg geben würde. Als Moment in der Vermenschlichung eines davor weitgehend unbekannten Funktionärs kann man der Szene tatsächlich beträchtliche Bedeutsamkeit unterstellen. BR) Wir haben diesen Film gemeinsam angeschaut. Der beste Schriftsteller Russlands, die zwei besten Komponisten, der beste Choreograph, sie waren alle bei mir daheim. Und sogar diese intelligenten Menschen sagten: Wow, Putin ist eigentlich ein netter Kerl. Ich musste sie regelrecht darauf stoßen: Seht ihr nicht, dass das eine Manipulation ist? Wie sollen das dann die normalen Leute begreifen? Ich werfe Mansky das vor, dass wir Putin haben. Jetzt macht er etwas gegen Putin. Jetzt sagt er: Ich habe mich getäuscht. Er hat gelogen. Wegen seiner Karriere, wegen seines Reichtums.

In der revidierten Fassung macht er ausgerechnet seine eigene Familie dafür geltend, dass sie schon damals begriffen hätten, wie schlimm es mit Putin werden würde.

Seine Tochter. Selbst sie sagt: Er wird ein Diktator. Mansky kam damals aus Sankt Petersburg und lud mich ein: Ich sollte einen Film über Putin machen. Ich sagte nein, und ich sagte ihm auch, was die Folge von seinem Film sein würde: Das wirst du dir nie verzeihen können. Du musst dich auf ewig schämen.

Ich komme noch einmal auf Ihre Verehrung für Sokurov zurück. Bei ihm gibt es ein Element überhaupt nicht, das mir bei Ihnen sehr wichtig erscheint: das Komische.

Der beste Filmemacher wäre für mich eine Verbindung von Tarkovski mit Chaplin. Tarkovski ist sicher der beste, den es jemals auf dem Planeten gab. Aber es gibt keinen Humor in seinen Filmen, und das bricht ihnen das Genick (it kills them). Der letzte Film Opfer ist dann überhaupt nur noch Ideen und Moral. Ein sterbender Mann will sich noch einmal mitteilen. Chaplin war kein Filmemacher, natürlich war er auch das, aber er war nicht Filmemacher im Sinne wie Tarkovski. Sein Kino war gewöhnlich. Aber in Sachen Leben, Humor, Dramaturgie war er ein Genie. Könnte man das irgendwie mit Tarkovski zusammenbringen, wäre das ein perfekter Filmemacher. Das wäre Kino. Ich sollte Tarkovski nicht kritisieren, das ist natürlich absurd. Aber ob wir von Gemeinsamkeiten zwischen Tarkovski oder Sokurov sprechen – wir haben alle ein paar Dinge gemeinsam. Sie sind Deutscher.

Österreicher in Deutschland.

Ich bin vielleicht Russe, Afrikaner, Jude …

Sie sind Jude?

Ich wäre gern einer, denn die Juden haben Humor. Ich achte darauf, immer einen Juden bei mir im Team zu haben. Ich bin osteuropäisch-polnisch-ukrainisch-finnisch-italienisch. Egal, es ist nicht wichtig, wer man ist. Wir haben alle etwas gemeinsam: Wir wollen nicht sterben. Das ist etwas, was das Kino kann: Wir haben diese seltsame Verbindung zum Humor unabhängig von der Sprache. Was immer du bist, du wirst lachen. Der Tod macht uns Angst, der Humor erlaubt uns aber, auch über den Tod zu lächeln. Es ist sehr wichtig für einen Filmemacher, zu wissen: was haben wir gemeinsam? Wie kann ich zu allen sprechen, nicht nur zu Russen? Ich suche nach einem universalen Film.

Tishe! (2002)

© Victor Kossakovsky Films

Wie kamen Sie auf Des Vetters Eckfenster von E. T. A. Hoffmann, von dem Sie sich zu Ihrem Film Tishe! (Fenster) inspirieren ließen?

Dieses Buch ist sehr interessant. Im Grunde ist es schon Kino. Eine Person schaut aus dem Fenster. Jeder sieht etwas anderes. In Hundert Jahre Einsamkeit gibt es auch eine solche Figur, die aus dem Fenster schaut. Worauf wartest du? Fragt jemand. (lacht) Die Namen sind immer so lang bei Márquez, und in jedem Satz werden sie wieder ausgeschrieben. Da machen manchmal allein die Namen fast zwanzig Prozent auf einer Seite aus.

Ist das nicht auch bei Dostojewski so? Alexei Fjodorowitsch Karamasow.

Im Spanischen sind es auch drei Teile. Im Russischen trägt immer alles der Rufname: Sasha. Also, bei García Márquez, jedes Mal, wenn eine Figur etwas sagt, kommt wieder der ganze lange Name. Was ich aber eigentlich sagen wollte: Dieser Mann, der aus dem Fenster sieht, antwortet – und das ist genial und reflektiert mein Leben –: Ich warte auf das Begräbnis. Welches Begräbnis? Ich warte auf den Leichenzug, bei dem ich zu Grabe getragen werde.

Das ist natürlich brillant. Man könnte, zugespitzt, sagen: Da kann er lange warten. Jedenfalls, so lange, wie sein Leben dauert.

Ja, das ist Magischer Realismus. Als ich meinen ersten Film über Lossev machte, wusste ich davon noch nichts. Er wollte nie jemand empfangen, er lebte wie ein Mönch. Aber ich konnte ihn für die Idee des Kinos gewinnen, indem ich sagte: Schauen Sie, Sie leben in dieser Wohnung, mit Blick auf den Arbat. Er schaut auf den Arbat hinaus. Hier ging Stalin in den Kreml. Wenn ich eine Einstellung gemacht hätte, jedes Jahr ein Meter Film aus diesem Fenster. Von diesen 50 Jahren hätte ich in 50 Minuten zeigen können, wie dieses Land sich verändert hat. Damit hatte ich ihn überzeugt. Wenn Sie darauf achten, werden Sie bemerken, dass im Vorspann aller meiner Filme die erste Fotografie der Geschichte zu sehen ist: ein Blick aus einem Fenster in Frankreich. Von Niepce. Ich habe es nur umgedreht, es sieht aus, als wohnte ich gegenüber.

Tishe! beschränkt sich auf diesen Blick, man könnte sagen: aus dem Guckkasten.

Kunst liegt in der Beschränkung. Ich gehe also nicht hinaus. Nicht einmal, wenn etwas Unglaubliches passiert. Auch in Aquarela setzte ich mir eine Beschränkung, eine Regel: Jede Aufnahme muss Wasser enthalten. Kein Bild ohne Wasser, und wenn es nur Tropfen sind. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, ob es immer dasselbe Fenster war damals in St. Petersburg. Es war vor 20 Jahren. Auf jeden Fall ist es eine hundertprozentige Dokumentation, ich hatte keinerlei Einfluss auf die Vorgänge auf der Straße. (Viele Szenen wirken inszeniert, weil sie so komisch sind. BR) Es gibt nur eine Manipulation, als mein Spiegelbild ins Bild kommt. In der Nacht kommt die Reinigungsmaschine, da sieht man mich im Spiegel, ich bewege die Scheibe ein bisschen. Aber es ist alles aus meiner Wohnung, und ich habe nie mit den Menschen draußen gesprochen.

Musik oder Sound ist ein sehr wesentlicher Teil Ihrer Arbeit. Der Soundtrack zu Antipodas ist großartig, der zu Aquarela auch.

Wissen Sie, wer Dolby Surround erfunden hat? Johann Sebastian Bach. Für sein berühmtestes Werk, die Matthäuspassion – Tarkovski verwendete es natürlich – stellte er einen Chor links auf, einen Chor rechts, und oben stand der Kinderchor fast unter die Decke. Der ganze Raum wurde bespielt. Bei Aquarela haben alle gesagt: Ah, sehr gut, ein Film über Wasser, da passt bestimmt Vivaldi. Oder du rufst deinen Freund Arvo Pärt an.

Aquarela (2018)

© Aconite | ma.ja.de | Danish Documentary

Sie verwenden eine Art Metal Jazz.

Es ist Heavy Metal. Buñuel hat gesagt: Wenn du wissen willst, ob du ein guter Filmemacher bist, mach einen Film ohne Musik. Aquarela wurde zuerst ohne Musik gedreht. Wenn man in den Mix kommt, bei mir wurde die Mischung in München gemacht, da werden bei Dokumentationen maximal fünf, zehn Kanäle verwendet. Ich habe mehr als hundert Kanäle bespielt. Es sollte eine regelrechte Symphonie aus Tönen werden. Im heutigen Kino gibt es ein Problem, das ist der schnelle Schnitt. Die populärsten Filme sind sehr schnell geschnitten. Das Publikum soll keine Zeit zum Denken haben. Wasser kann man aber nicht mit 1,2 Sekunden pro Einstellung machen. Wasser muss man beobachten. Wenn ein Eisberg umkippt und dann im Ozean versinkt, und dann nach zwanzig Sekunden wieder auftaucht und wieder versinkt, da kann ich nicht schneiden. Die ganze Schönheit dieser Einstellung ist, dass wir ein Monster sehen.

Wo wurde das gedreht?

In Grönland. Ich habe also bei einem Komponisten ein Crescendo bestellt, da verspricht die Musik etwas, baut eine Spannung auf. Ich habe es gut gemeint. Es gibt in der Filmindustrie etwas, das man spending obligation nennt. Germany gibt mir 400 000, das heißt, man muss in Deutschland 560 000 ausgeben. So sind die Spielregeln. Man muss also irgendwo 160 000 auftreiben und hier ausgeben, auch wenn Deutschland kein nennenswertes Wasser hat. In Großbritannien ist es genauso: Wenn ich dort nichts filmen kann, ok, dann soll ich doch wenigstens den Komponisten von dort nehmen. Ich bin ein verantwortungsvoller Mensch. Ich habe mir 270 englische Komponisten angehört und fünf getroffen. Keiner konnte die Brutalität treffen, die ich brauchte. Es gibt diesen Mann in Wien, ein Genie, ich kann seinen Namen nicht nennen, er hat etwas geschrieben, aber auch das war nicht brutal genug, nicht verrückt genug. Ich sagte zu ihm: Für jeden anderen Film jederzeit, aber hier hat es nicht gepasst. Die Komponisten aus England, die ich nicht wollte, verstanden nicht, wo mein Problem war. Sie waren doch die Besten ihrer Zunft.

Die Eisberge sind zweifellos ein Höhepunkt in Aquarela.

Bach und Vivaldi? Nein, nein Heavy Metal. In Vivan las Antipodas! kam die Musik von meinem Freund Alexander Popov. Schon bei Wednesday und Tishe!. Leider fiel er den spending obligations zum Opfer. Er versteht, dass jede Kleinigkeit alles verändern kann. Musik soll nicht illustrieren, sondern eine andere Bedeutung geben.

Das Gespräch führte Bert Rebhandl. Es fand im Mai 2019 in den Räumen der Berliner Union-Film statt. Dank an Alexandra Weltz-Rombach für die Vermittlung