Das ist alles privat Über Fotografien und Filme von Robert Frank

Pull My Daisy (1959)

© Robert Frank

Die Welt fiel ins Entwicklerbad. In den Bildern, die am Tag über den Bildschirm liefen, erkannte ich nichts wieder. Abends blätterte ich in Büchern und steckte Filme von Robert Frank ins Laufwerk. Der Steidl Verlag hat 27 Film Works auf vier DVDs herausgebracht. Die Arten und Weisen, wie Frank seine Familie ins Spiel bringt, weckte mein Interesse. Er hatte mit einer Aufnahme, die Frau und Kind im Fond eines Autos zeigen, sein Fotobuch The Americans beschlossen. Zwei Jahre lang war der Fotograf, der 1947 aus der Schweiz in die USA kam, kreuz und quer übers Land gefahren. Das Buch, das 1958 in einer ersten Fassung in Paris und 1959 in einer neuen Ausgabe in New York erschien, war ein Destillat von 83 Fotografien aus mehr als 27 000 Aufnahmen. Über den Umfang des Materials, das dem knapp halbstündigen Film Pull My Daisy (1959), den Frank gemeinsam mit dem Maler Alfred Leslie drehte, zugrunde lag, kann allenfalls gemutmaßt werden. Leslies Atelier, in dem die Outtakes lagerten, brannte 1966 ab. Laut Franks Erinnerungen gab es einen «tremendous amount of footage». Der Film entstand hauptsächlich am Schneidetisch. Zuletzt wurde die Tonspur mit Jack Kerouacs Stimme aufgenommen und über den schwarzweißen 16-mm-Stummfilm gelegt. Kerouac skizziert melodisch-nervös im Voiceover folgende Situation: «Early morning in the universe. The wife is getting up, opening up the windows, in this loft that’s in The Bowery in the Lower East Side, New York. She’s a painter and her husband’s a railroad brakeman and he’s coming home in a couple of hours, about five hours, from the local.» Während seine Kumpels ihn nach der Schicht zuhause abpassen, um gemeinsam loszuziehen, hat sie, auf der Suche nach spiritueller Orientierung, einen Geistlichen samt dessen Schwester und Mutter zum Tee eingeladen. Die Idee einer Begegnung von Bischof und Beatniks, die auf der Suche nach Seligkeit sind, stammte aus einem beiseite gelegten Dramenentwurf von Kerouac. Ungeachtet der Verlegenheit unter Leuten, die einander sonst selten oder gar nie begegnen, herrscht im Film selbst eine Anmutung von Improvisation und Leichtigkeit.

Die Beat Generation war eine Angelegenheit unter weißen Männern und mit fester Arbeitsteilung zwischen Künstlern und Frauen, die den Haushalt schmissen und die Kinder versorgten. Frank hat die Rolle der Malerin mit Delphine Seyrig, die des Kindes mit seinem eigenen Sohn Pablo besetzt, der einen kurzen Auftritt hat, bevor er zu Bett gehen muss und Kerouac ihm ein Schlaflied summt: «Up you go, little smoke». Rauch ist ein Zeitzeichen. Im Katalog, der den DVDs beiliegt, steht, dass Franks Sohn Pablo 1994, seine Tochter Andrea 1974 starb. Plötzlich wirken die trägen, müden Bewegungen des Kindes und des langsam aufsteigenden Zigarettenrauchs flüchtig und schnell. Die Spannung zwischen Kerouacs Stimme, die wie ein Motor den Film antreibt, und den Aufnahmen von Pablo ist nicht mehr aufzulösen. Mein Blick projiziert auf den Jungen eine Zerbrechlichkeit und wähnt Vorzeichen dafür zu sehen, dass er später viele Jahre in der Psychiatrie verbringen und Suizid verüben wird.

Frank hatte die Straße als Schauplatz seiner Fotografien verlassen, nicht weil er mit seiner Familie endlich zuhause angelangt, sondern weil die Öffentlichkeit zum Ort unaufhörlicher Gewalt geworden war. Es gibt ein Foto, das er 1956 von einem schwarzen Paar in San Francisco geschossen hat, an das er sich von hinten anschlich: Das Paar ist im Zentrum des Bildes, aber an den Rand der weißen Stadt gerückt. Das Foto, so hat es Vince Leo analysiert, ist keines bloß über den Rassismus, sondern ein rassistisches Foto, das Frank überhaupt nur aufnehmen konnte, weil er in die Rolle eines Täters schlüpfte.

1960 stellte Frank den Fotoapparat in den Schrank. Später kommentierte er die Pause: «When you make a film, you have a conversation. You have more contact with people. When you photograph, you often walk away.»

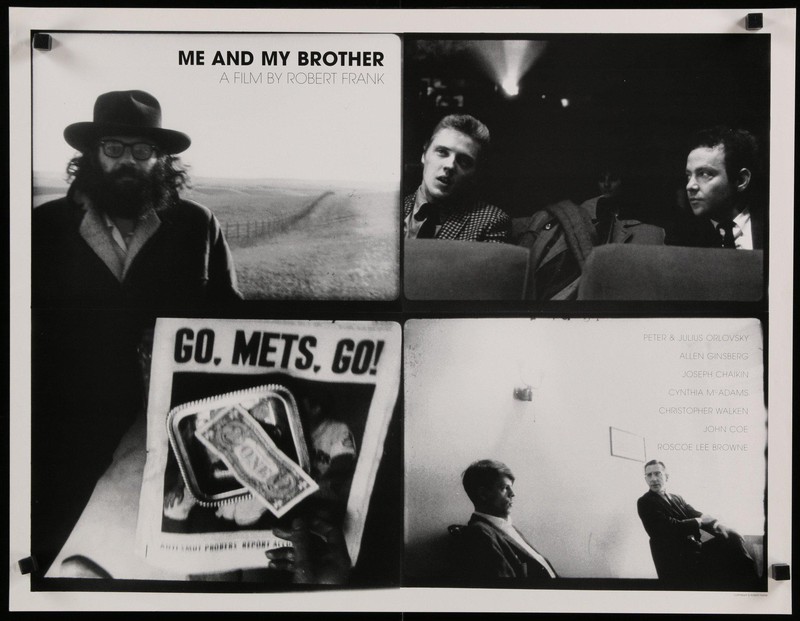

Ausgangspunkt für Me and My Brother (1965–68) war Allen Ginsbergs Langgedicht Kaddish for Naomi Ginsberg, 1894–1956. Das Gedicht lagerte die Forderung nach einer Gemeinschaft, wie sie das jüdische Totengedenken voraussetzt, in die Adressierung des Lesepublikums um. Kaddisch darf nur gesprochen werden, sofern zehn männliche, erwachsene Juden anwesend sind. Ginsberg trauert um seine Mutter. Naomi Ginsberg wurde nach ihrem Suizidversuch einer Insulinschocktherapie ausgesetzt. Vollends wurde sie durch eine präfrontale Lobotomie zerstört, zu der ihr Sohn seine Einwilligung gab. 1956 starb sie an einem Schlaganfall. Erst 1959 war er in der Lage, über sie zu schreiben: «Wieder und wieder – Kehrreim – der Spitäler – hab noch immer nicht deine Geschichte geschrieben – bleibt abstrakt – wenige Bilder / kreisen in mir – wie der Saxophon-Chor der Häuser und Jahre – Erinnerung an Elektroschocks». Shelleys Elegie Adonais, die John Keats’ gedenkt, war für ihn ein Katalysator: «the rhythm the rhythm — and your memory in my head three years after — And read Adonais’ last triumphant stanzas aloud — wept, realizing how we suffer —».

Frank gelangte von der Lektüre des Kaddish-Gedichts über den gescheiterten Versuch einer Verfilmung auf Umwegen zur Familiengeschichte seiner Freunde, der Brüder Peter und Julius Orlovsky, die ihrerseits mit Ginsberg in New Yorks Lower East Side zusammenlebten. Me and My Brother präsentiert seine eigene Making-of-Geschichte als den Film, der er ist. Christopher Walken spielt einen Regisseur namens Robert Frank, der einen Film über seine Freunde Peter und Julius Orlovsky dreht. (Allerdings mimt Walken die Rolle nur zur Hälfte; die Stimme des Filmregisseurs ist mit Franks eigener Stimme synchronisiert, die gut an ihrem Schweizer Akzent zu erkennen ist.) Julius ist nach 13 Jahren als Patient eines staatlichen hospitals in die Obhut seines Bruders entlassen worden. Er ist an katatonischer Schizophrenie erkrankt, deren herausstechende Symptome Passivität und Rückzug sind. Jetzt ermöglicht eine neuartige Medikamentierung seine Entlassung aus der Klinik. Die meiste Zeit bleibt er stumm. Ein Sexexperiment, mit dem Peter und Allen ihn eingangs des Films zum Sprechen bringen wollen, scheitert kläglich. Als die Wohngemeinschaft später zu einer Reise nach San Francisco aufbricht und Julius verschwindet, beschließt das Filmteam ihn durch den Schauspieler Joseph Chaikin zu ersetzen, der später seine Erfahrung mit den Dreharbeiten wie folgt resümierte: «Julius had recently been released, and we stayed together for many days. I learned as much about acting and character from Julius as I have from any single experience I’ve had.» Julius hingegen bemerkt abschließend im Film: «The camera seems like a reflection of disapproval, or disgust or disappointment or unhelpfulness, inexplainability to disclose any real truth that might possibly exist.»

Me and My Brother (1965–68)

© Robert Frank

Frank hoffte auf Zuschauer, die an den Bildern und Tönen seiner Filme entzifferten, wie sie gemacht sind. Anfangs rief seine Konstruktion, die das Making-of mit dem Film verschmilzt, Unverständnis hervor. Jonas Mekas schimpfte den Film «unbelievably phony». Und legte eine Woche später in seiner Filmkolumne nach: «I found Me and My Bother too clever, like trying to tell something, and play five different records at the same time, and maybe stand on your head, and wiggle your toes, and do a few other tricky things at the same time – instead of doing it plainly and to the point.» Frank richtete die Kamera nicht auf das private Leben, um an ihm etwas Verstecktes sichtbar werden zu lassen, das von öffentlichem Interesse wäre. Vielmehr sollte ein Trugbild des Privaten befragt werden, demzufolge es einen geschlossenen und abgetrennten Bereich des eigenen Lebens gebe, der den Filmaufnahmen vorausgehe. Was in den 60er Jahren an Me and My Brother hätte sichtbar werden können, ist mittlerweile zum Gemeinplatz geworden: Man wird zur privaten Person nur, indem man sie als Rolle begreift. In den Jahren nach 68 zerbrach Franks Ehe; die Kinder waren in einem Internat auf dem Land untergebracht. Als er sie besuchte und filmte, wollte er nicht nur herausfinden, was er falsch gemacht hatte, sondern hoffte auf eine Unterhaltung, die dem Schema des Dialogs, des Interviews fernsteht. Denn es gibt Fragen, die bereits die richtige Antwort unterstellen, und Gespräche, die schon im Voraus festlegen, wann das Wort an den anderen zu übergeben ist. Conversations in Vermont (1969) demonstriert, wie gute Absichten ins Gegenteil verkehrt werden, indem die Kamera Vater und Sohn, Regisseur und Darsteller beim Spaziergang folgt, um ihnen weite Umwege aufzuerlegen: Je länger die Fragerei, desto stärker der Eindruck, dass Pablo der filmende Vater, der ihm das Mikrofon ins Gesicht hält, unangenehm ist und er der Situation entfliehen möchte.

Es dauerte einige Jahre, bis Frank seinen Ausweg aus der verquälten Situation fand. Später hat er der Süddeutschen Zeitung, die vor einigen Jahren mit dem Steidl Verlag eine Robert Frank-Nummer gemacht hat, erklärt: «Ich habe immer gedacht, so wie man lebt, das ist politisch». In der Nähe des Dorfs Mabou auf Cape Breton bezogen er und seine spätere Frau June Leaf Anfang der 70er Jahre ein kleines Fischerhaus mit Meerblick. Wer so lebt, muss die meiste Zeit mit Kochen, Waschen, Heizen verbringen. Als er seine Abzüge wie Wäschestücke auf die Leine hängte, erlangte der Wind stupende Sichtbarkeit.

Vielleicht kann ein Vergleich mit Marcel Duchamps sogenanntem «unglücklichem Ready-made» verdeutlichen, worin die Eigenart dieser Fotografie besteht: Duchamp formulierte die Idee für das Ready-made als ein Hochzeitsgeschenk für seine Schwester Suzanne, die 1919 seinen Freund Jean Crotti in Paris heiratete. Das Paar, so die Anweisung, die Duchamp aus Buenos Aires brieflich gibt, solle ein Geometriebuch auf dem Balkon ihrer Wohnung an Bindfäden aufhängen, damit der Wind «das Buch durchblättern, sich seine eigenen Probleme aussuchen, die Seiten umwenden und herausreißen» kann. Das Ready-made konfrontiert die geometrische Methode mit den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit: Sie ist wenig geeignet, um die Bewegungen und Effekte von Wind und Wetter zu beschreiben, die nach und nach das Buch, in dem sie gelehrt wird, zerstören. Duchamps Idee, dass die Zeit bzw. das Wetter im Buch Spuren hinterlassen, ist auf unterschiedliche Weise ausgedrückt worden: Sie ist im Brief an das Hochzeitspaar, in Suzanne Duchamps Gemälde des Ready-made oder auch als eine Re-Installation überliefert, die anlässlich der Ausstellung zum 100. Geburtstag von DADA Zürich im Jahr 2016 in der Kunsthalle Marcel Duchamp / The Forestay Museum of Art in Cully (Schweiz) stattfand. (Im Laufe der Ausstellung wurde das Buch gestohlen.) (S. 46 unten)

Nicht zuletzt ist Duchamps Idee in die Literatur eingewandert. Roberto Bolaño nimmt sie in seinen Roman 2666 auf, aber ersetzt das Geometrielehrbuch durch einen fingierten Gedichtband. Das Buch, das an der Wäscheleine baumelt, ist ein konkretes, materielles Objekt, das die Übersetzungsleistung der Dichtung verkörpert. So wie das Gedicht als Übersetzung aus einer allgemeinen, universalen Sprache gilt, so wird der Gedichtband als ein poetisches Objekt angesehen, das die vermeintliche Sprache des Windes dolmetscht.

Duchamps Ready-made nimmt Zeit und Wetter in den Dienst, um eine Idee zu demonstrieren, die deren Verwirklichungen als mögliche Illustrationen sieht. Franks Fotografie Mabou (Words, Nova Scotia) (1977) illustriert weniger eine Idee als vielmehr Übergänge zwischen Sehen und Lesen, Einheit und Vielheit, Standpunkt und Gesichtskreis. So sind mehrere Abzüge in einer Fotografie zu sehen, heißt lesen immer auch sehen und schließt der Horizont einen weiteren Gesichtskreis ein. Trotzdem bleibt das Blech des fotografierten Instruments stumm und ist das Wort «Words» nur eines. Die Leine, an der die Fotos hängen, ist über die Bildgrenzen hinaus gespannt und links und rechts, im Off, befestigt; der Pfosten besetzt, funktionslos, aber unübersehbar die Bildmitte. Er unterscheidet optisch zwei Bildhälften, aber stützt oder trägt nicht, was jeweils zu sehen ist. Sind es die Fotos, die zur Vorstellung anreizen, was von der Fähre aus zu sehen oder was zu hören wäre, wenn das Instrument spielte?

In dem Roman Am Gletscher (1968) von Halldór Laxness, der auf Island spielt, bemerkt ein Pfarrer gegenüber einem jungen Theologen, der auf die Insel geschickt wurde, um über die Lebensweise der Einheimischen zu rapportieren: «Ich habe kein Privatleben. Noch weniger Geheimnisse. Wonach fragen Sie?» Die Insel verstärkt dörfliche Strukturen, in denen die Unterscheidung von öffentlicher und privater Person nicht verfängt. Frank hat in seinen Filmen und Fotografien, die vielfach in Mabou gedreht wurden, sein privates Leben nicht als Gegenstück zu seiner öffentlichen Person inszeniert. «Das ist alles privat» heißt nicht, dass ihre Unterscheidung suspendiert wäre, sondern dass das eigene Leben maßgeblich durch Faktoren bestimmt wird, die öffentliche Angelegenheiten sind.

Als 1995 die Band Yo La Tengo die Namen der toten Kinder zum Titel ihres Songs Pablo & Andrea nahm, bezeichnete sie mit ihnen nicht zuletzt die Lebensform der extended family, die in Tod und Trauer denselben Refrain hat wie alle Familiengeschichten. Frank hatte in seiner Trauer eine Naht zwischen Privatem und Öffentlichkeit gezogen. 1975 entstand My Daughter Andrea, 1954–1974: Die Fotografie suggeriert mit ihren neun Kacheln, Waben oder Feldern eine Leserichtung. Nach dem Foto von Andrea Frank links oben kommt ein weiteres, dessen Beschriftung erläutert, was zu sehen ist: Es zeigt jene Landschaft in Guatemala, wo sie bei einem Flugzeugabsturz verstarb. Vier Felder sind leer geblieben. Das Fotopapier ist nicht mehr weiß, sondern staubig, beschmutzt, leicht vergilbt. Es ist keine leere Fläche, sondern ein Material, das vor jedem möglichen Abzug, der mitangefertigt wird, schon Spuren trägt. Andererseits sind Fotos beschriftet oder mit schwarzem Lack, der teilweise abgesprungen ist, überzogen.

Die Fotografie vollzieht in sich einen Übergang von einer beschreibenden, registrierenden Abbildfunktion zu fotografischen Oberflächen, auf denen sich die vergangene Zeit in Spuren einschreibt. War früher die Fotografie ein Destillat, das aus Hunderten gewonnen wurde, ist sie jetzt wie ein Sediment der Zeit: Sie zeigt weniger die verstorbene Tochter als vielmehr ihr Fortgegangen-Sein oder den Verlust an.

Franks Life Dances On (1980) ist seiner Tochter und Daniel Seymour gewidmet, mit dem er Anfang der 1970er Jahre zusammenarbeitete. Seymour führte die Kamera in jenem Film Franks, der durch bloßes Hörensagen große Bekanntheit erlangte, weil ihn kaum jemand sehen konnte. Die Rolling Stones, die bei Frank einen Film über ihre Amerika-Tournee in Auftrag gegeben hatten, waren mit dem Ergebnis dermaßen unzufrieden, dass sie ein Verbot öffentlicher Aufführungen von Cocksucker Blues (1972) erwirkten. Das Missverständnis, das den Streit unheilbar machte, kündigt sich schon im Stones-Albums Exile on Main St. an, das neben weiteren Fotografien Franks auch Tattoo Parlor, 8th Avenue für das Außencover verwendete.

Man hat auf der Fotografie unter anderen einen bekannten Darsteller aus Hubert’s Museum auf der 42nd Street am Times Square erkannt, wo auch Diane Arbus zwischen 1958 und 63 mehrere Darsteller fotografierte, so dass die Frage aufkam, was, wo und wann Frank überhaupt seine Aufnahme geschossen hat und was eigentlich zu sehen sei. Das Cover des Stones-Albums entkleidet Franks Fotografie ihres registrierenden Charakters und sucht an den Bildern das Spektakel freizusetzen. Es depotenziert eine Fotografie zweiter Ordnung, die eine Wand mit Abbildungen zeigt, zu einer Collage mit hohem Schauwert, die so etwas wie eine Folge von Freaks porträtiert. Wenn Tattoo Parlor die Sichtbarkeit der Darsteller an die Werbung für das Schaustellergewerbe knüpft, so Cocksucker Blues die Hörbarkeit der Musik auf der Tour an Sex und Drogenkonsum in Hotelzimmern. So wie die Band für das Cover die Fotografien der verschiedenen Darsteller aus Franks Rahmung herausbrechen ließ, so missfiel ihr auch am Film die Rahmung, der Franks besonderes Interesse galt. Der Vorspann versichert: «Except for the musical numbers the events depicted in that film are fictitious.» Allerdings hatte Cocksucker Blues gegen das Missverständnis, dass er Aufnahmen von authentischem Drogenkonsum, perversem Sex und Gewalt zeige, keine Chance. Viele Jahre später kam eine bündige Verteidigung des Films zu Wort, als ihm Don DeLillo in seinem Roman Unterwelt (1997) ein umfangreiches Kapitel widmete. Es geht um die Kinogeherin Klara, die «den flüchtigen Klang, den weitgehend dokumentarischen Klang [mochte], diese Art Vorbeiflugfilm, der von den Kachelwänden abprallt, den Hohlziegelwänden in Garderoben und Stadiontunnels». Sie hört, wie die Musik, die gespielt wird, unter wechselnden Voraussetzungen klingt, und sieht obendrein, unter welchen Bedingungen sie gemacht wird. Und sie begreift, dass die Songs von einer Gewalt handeln, an deren Ausübung nicht allein die Band samt ihrer Entourage, sondern auch ihre Hörer teilhaben.

In Cocksucker Blues ist Seymour die Naht, die zwischen der Funktion des Kameramanns und des Darstellers verläuft und über die ein fortlaufender Austausch von logisch getrennten Ebenen stattfindet. Frank hat dem 1972 beim Segeln verschollenen Freund ein Porträt gewidmet, das ihn innerhalb und außerhalb des Rahmens platziert, um ihn, wie in einer Todesanzeige, mit einem Trauerrand einzufassen.

In Franks Filmen scheinen die einzelnen Teile auf ihre Umgebung überzugreifen und über ihre Rahmung hinauszuspringen. Der Song, der dem Film seinen Titel lieh, wurde im Mai zum Soundtrack der Nachrichten; es geht um eine Begegnung mit einem Bullen spät in der Nacht: «He fucked me with his truncheon / and his helmet was way too tight».

Frank begann nach seinem Rückzug auf die Insel mit den neuen, kleinen, leichten Kameras, auch mit Video zu arbeiten. Er nahm in Home Improvements (1985) mit dem Equipment des Amateurs auf Video das Krankenhaus auf, in dem June Leaf operiert werden musste, die psychiatrische Klinik, in der sein Sohn lebt, und zuhause das Bett als Ort der Rekonvaleszenz. Er steht in einer Szene mit der Videokamera in der Hand am Fenster und filmt in die Landschaft, wo Pfosten in die Erde gerammt sind und eine Wäscheleine gespannt ist: «I am always looking outside trying to look inside.» Er ist in seinem eigenen Zimmer mit unsichtbaren Stricken und wie übers Eck an jenem Pfosten festgebunden, der ohne unmittelbare Funktion draußen vor dem Fenster steht und in die Mitte des Bildes gerückt ist. Deutsch, Englisch, Türkisch sind die Sprachen in Hunter, der 1989 im Spätsommer im Ruhrgebiet gedreht wurde und mit dem Pathos eines grandiosen Graffitos endet: «We are always alone … until we die.» In One Hour (1990) geht Frank eine Stunde lang mit der Kamera in der Hand durch die Lower East Side. In Paper Route (2002) folgt er Robert McMillan, der morgens in und um Mabou die Zeitung ausliefert, in den anbrechenden Tag: Es ist, als ob erst die Bewegung des Zeitungsausträgers, der jeden Tag unterwegs ist, die Sonne aufgehen lässt. Ende 2019 ist Franks letztes Fotobuch erschienen: Good days Quiet. Memories from Robert. Aufnahmen von June Leaf und den Kindern und Freunden wechseln mit Fotografien des Hauses auf der Insel in Nova Scotia ab. Der Pfosten steht in der Bildmitte, aber auf der Leine hängt jetzt Wäsche. Dann ein Schwenk. Zuletzt hängt die leere Leine lose zwischen den Pfosten.

Robert Frank, Film Works, sind in einer DVD-Box erschienen (27 Filme auf vier DVDs; mit Katalog sowie Booklets zu Pull My Daisy und Me and My Brother, Göttingen: Steidl 2016). Einen ausgezeichneten Zugang zu Franks Fotografien und Filmen eröffnet: Robert Frank, Books and Films published by Steidl (Göttingen: Steidl 2020)