Tamara Trampe «Ich bin kein Marschierer»

Es gibt nicht viele Menschen, die für so viele Menschen ein so wichtiger Bezugspunkt waren, wie Tamara Trampe es gewesen ist. Wer sie kannte, hatte eine Beziehung zu ihr. Meine Beziehung zu Tamara bestand darin, sie in größeren Abständen, nämlich immer dann anzurufen, wenn ich einen Dokumentarfilm suchte, brauchte, der nirgends aufzutreiben war außer in ihrem riesigen Archiv. Dann bin ich vorbei, um die DVDs abzuholen oder zurückzubringen und für einen Kaffee in der schmalen Küche zu sitzen, in der viele Menschen viel öfter gesessen haben.

An einem Januarmontag 2015 wollte ich mich nur aufs Abholen beschränken, als ich kurz vor acht Uhr abends klingelte. Der Tag war lang, der Abend dunkel, aber kaum bin ich da, trete ich ein, lege selbstverständlich meine Jacke ab und sitze in der Küche, wo sie Essen kocht für jemanden anderen. «Schöne Grüße von Frido», strahlt Tamara, stellt mir ein Bier hin, und beginnt die Geschichten zu erzählen, nach denen ich sie frage, in denen sie lebt. Und ich muss mich dauernd schnäuzen und verstohlen Tränen wegwischen, aus Rührung, aber auch aus einem tief empfundenen Glück, genau jetzt genau hier sein zu dürfen, in dieser Küche, in diesen Geschichten. In dem fernen Früher, in Ost-Berlin, dem Prenzlauer Berg, der Zionskirchstraße, in der sie bis 1970 gewohnt hat, als Volker Koepp bei ihr schlief, wenn er aus einer Kneipe im Weinbergsweg kam namens Elefant, und in der immer ein Übersetzer saß, der in Auschwitz gewesen war und seine Tätowierung zeigte, wenn er besoffen war. Und wie gut Tamaras Timing ist, beim Erzählen, das nicht endlos wird – und dabei, mich zum zweiten Bier zu bewegen. Am Ende liest sie mir kurze Texte von ihrem Vater vor, die sich auflösen in ihr Lachen, und als ich in die dunkle Nacht trete, tue ich das mit einem Gefühl, das ich gern für immer aufheben möchte.

Matthias Dell Berlin 05. November 2021

Mit ihrem schmalen filmischen Werk, aber auch mit ihrer überreichen Lebensgeschichte ist Tamara Trampe eine große Zeugin. Sie erzählt von ihrer Geburt im Zweiten Weltkrieg, von den Generationenkriegen in der DDR, von der Arbeit mit ihrem Partner Johann Feindt und ihrer eigentlichen Berufung: die richtigen Fragen zu stellen

Frau Trampe, wieviele Filme haben Sie gemacht, Ihrer Zählung nach?

Ich habe nicht viele Filme gemacht. Ich habe ja auch nicht Film studiert. Das Meiste habe ich als Dramaturgin gemacht, das sind fast neunzig Filme, die ich betreut habe. An fünf verschiedenen Schulen habe ich unterrichtet. Und dann habe ich Frido – Johann Feindt – kennengelernt. Das war 83. Mit ihm habe ich alle Filme gemacht. 1970 hatte ich einen Film geschrieben, der dann von Hans Eberhard Leupold gedreht wurde: Kaukasische Pastorale. Bei dem habe ich gedolmetscht und gesprochen, und so. Dabei hat sich herausgestellt, dass ich vielleicht eine einzige Begabung habe, die ist, dass ich Menschen öffnen kann. Weil ich keine Interviews führe, sondern Gespräche.

Was ist der Unterschied?

Das eine ist Journalismus, das andere ist Kunst. Das darf man nicht durcheinander bringen. Der Journalismus ist genauso wichtig wie die Kunst. Aber im Journalismus gibt es eine Frage, der man nachgeht. In der Kunst, nach dem Verständnis, das ich habe, ist man neugierig auf das, was auf einen zukommt. Ich habe nie in meinem Leben beim Drehen einen Zettel gehabt. Ich gehe vom Körper aus. Ich stelle eine Frage, und dann schaue ich, wie derjenige reagiert. Die Befragten wissen alle viel von mir, weil ich lange Kontakte habe. Sie wissen aber nicht, was ich von ihnen weiß.

Über die Arbeit als Dramaturgin sprechen wir ein wenig später. Bei wievielen Filmen haben Sie Regie gemacht?

Alle Filme habe ich als Ko-Regisseurin gemacht, gemeinsam mit Johann Feindt. Nur beim letzten, Meine Mutter, ein Krieg und ich (2014), da bin ich allein als Regisseurin genannt, sonst immer wir beide zusammen. Also, wir haben gemacht: den Schwarzen Kasten (1992), den Tschetschenien-Film Weiße Raben (2005), Wiegenlieder (2009), den Mutter-Film (2013). Und dann haben wir uns vorgenommen: Wir probieren einen Fernsehfilm, um zu wissen, ob wir das auch können, und haben einen Film über Sebnitz gemacht, als damals dieser Skandal da war mit den Neonazis. Das Ergebnis hieß Sebnitz – Eine perfekte Story (2002), Regie Johann Feindt und Max Thomas Mehr. Ich habe darin Gespräche geführt.

So hätte ich auch gezählt, im wesentlichen kenne ich vier Filme von Ihnen. Wiegenlieder war mein Ausgangspunkt. Es gibt noch zwei frühere, kurze, aus der Zeit der DDR.

Ja, ja. Ich war einmal ein Kind (1987) ist von mir, und Ich komme aus dem Tal (1974), Regie: Hans Eberhard Leupold, nach einer Idee von mir.

Jetzt noch etwas Kurioses: Auf der Seite Filmportal beginnt Ihre Filmografie mit Graf Porno und die liebesdürstigen Töchter (1969), da sollen Sie Dramaturgie gemacht haben.

Damit hat es auf sich, dass mein Kollege Jürgen Brüning für die Berlinale eine Biografie von mir geschrieben hat, und da aus einer Laune den Film drangehängt hat. Ich wusste das gar nicht. Ein Student hat mich dann mal darauf angesprochen. Jürgen Brüning ist ein schwuler Regisseur, er war lange in der Auswahlkommission des Panoramas, ich war mit ihm fünf, sechs Jahre in der Auswahlkommission in Leipzig. Da gibt es eine schöne Geschichte. Er kommt zu mir und sagt: Du, ich habe gerade einen Film gesehen über die beste Regisseurin Deutschlands. Wer ist das: du oder ich? Das mit Graf Porno ist eine reine Erfindung. Aber ein paar Geheimnisse muss jeder Mensch haben. Ich denke also gar nicht daran, das herauszunehmen.

Sie haben das Filmemachen bei der DEFA gelernt. Wie kamen Sie da hin?

Das kann ich Ihnen sagen. Ich habe von 65 bis 68 beim Forum gearbeitet, der Studentenzeitung in der DDR. Dann habe ich 68 ein paar Flugblätter verteilt gegen den Einmarsch in der Tschechoslowakei. Ich bin sofort geflogen und für ein halbes Jahr in der Psychiatrie gelandet. Danach habe ich gekellnert. Als Hochschulkader durfte man in der DDR keinen niederen Beruf annehmen. Und woanders wäre ich nicht untergekommen mit der Kaderakte. Ich habe also bei Berlin in einem kleinen Gartenlokal gekellnert. Ich hatte damals ja schon meinen Sohn. Da kamen zwei Regisseure, wir kamen ins Gespräch, und die waren ganz erstaunt: Was machst du denn hier? Die haben mich dann engagiert: ein Jahr als Dramaturgin für das Arbeitertheater in Eisenhüttenstadt. Ich hatte keine Ahnung, null.

Sie hatten da aber schon ein Studium absolviert?

Germanistik, Slawistik und Kunstgeschichte. 65 habe ich Diplom gemacht. Dann war Eisenhüttenstadt vorbei, und dann hatten die hinter meinem Rücken mit einem Hauptdramaturgen gesprochen, Werner Beck, der hat sich mit mir in der Möwe verabredet, dem Künstlerlokal. Er hat gesagt: Ihre Akte kriegen wir im Moment nicht. Wir können nur Folgendes machen: Wir stellen Sie probehalber ein und warten auf die Akte. Und dann hat er mich sofort als Dolmetscherin nach Georgien geschickt. Das war für die Gruppe Berlin bei der DEFA. Ich konnte aber gar kein Russisch mehr, ich war inzwischen Deutsche.

In Georgien entstand Ihr erster Film.

Bei diesem Aufenthalt – es wurde ein Film von Ralf Kirsten gedreht – fand ich jeden Morgen vor meiner Tür ein großes Glas mit frischem Quellwasser. Wer macht das? Da war ein kleiner Junge, der war damals 13. Student an der Musikhochschule. Er meinte, ich könnte damit meine Sommersprossen abwaschen. Ein Jahr später habe ich zuerst den Film Kaukasische Pastorale mit Hans Eberhard Leupold gemacht, und dann Ich komme aus dem Tal.

Georgien ist im Filmschaffen der DDR relativ prominent vertreten.

Es war eben eine unheimlich interessante Kultur, und für jemand, der nicht reisen darf, waren diese Länder sehr interessant. Ich war in Armenien, Aserbaidschan, Georgien.

Mir fiel auf, wie wichtig die Ausbildung der Frauen genommen wird, und die Betonung des Lernens insgesamt. Ich komme aus dem Tal ist sicher kein Propagandafilm für die Sowjetunion, aber man spürt doch auch einiges von den Ansprüchen des Kommunismus.

Und doch ist es ja überall schief gegangen. Dort auch.

Sie waren nie Kommunistin?

Nein. Ich war nie in der Partei, von Anfang an, obwohl ich ja aus einer Antifaschistenfamilie stamme. Wir hatten ein Riesen-Stalinbild im Wohnzimmer. Dann war der Parteitag 1956. Danach hieß es: ab damit in den Keller. Da dachte ich, wie jetzt? Zuerst hängt der Kerl da in Generalsuniform herum, dann muss er weg, weg, weg in den Keller. Fünfzehn Jahre später sah ich ein Zettelchen an einem Baum: Kohlen zu verschenken. Eine alte Frau, die ins Heim ging. Wir haben ihre Kohlen geschleppt, dann kamen wir aber zu einem Stapel, der sollte stehen bleiben. Da wollte ich wissen, wieso. Nun, dahinter war ein Bild von Göring. Ihr Mann war lange schon tot, und sie wusste nicht, was sie mit dem Riesenbild machen sollte. Wir haben dann das Bild rausgeschnitten, und den Rahmen verkauft. So geht man mit den Führern um.

Können Sie schildern, wie Ihre Arbeit als Dramaturgin aussah?

Bürgschaft für ein Jahr (1981, Hermann Zschoche) ist ein Film, an dem ich hänge. Oder Max und siebeneinhalb Jungen (1980), nach einer kleinen Erzählung von mir, die ich gar nicht mehr habe. Da ist auch meine Biografie ein bisschen drin. Mein Kind kam einmal von der Schule nach Hause und erzählte: Mama, morgen kommt ein Wataran zu uns. Gemeint war: Ein Veteran kommt in eine Schulklasse und merkt, die Kinder interessieren sich gar nicht für ihn. Da hat er sie alle zum Bahnhof bestellt, sieben Jungen und ein Mädchen, und er stellt ihnen die Aufgabe, sich vorzustellen, das wäre ein besetztes Land, und sie sollten versuchen, sich nach Weimar durchzuschlagen.

Heute würde man vielleicht sagen: Sie haben Script Doctoring gemacht.

Ich habe Filme betreut, begleitet.

Was verdienten Sie damals?

Ha. Ha. Wir waren ja gleichberechtigt. Meine Kollegen, Männer, kriegten über 1000 Mark, und ich bekam 450 Mark. Und wir haben das nicht gemerkt. Erst nach der Wende. Da war ich schon ausgestiegen.

Sie haben auch an Alle meine Mädchen (1980) von Iris Gusner mitgearbeitet.

Iris Gusner ist eine besondere Person. Ich wollte etwas machen über diese Frauenbrigade in einem Glühlampenwerk. Den wollte eigentlich ein Dokumentarfilmer machen, der bekam kalte Füße. Iris war ja in Verschiss und arbeitete als Assistentin. Mit diesem Film ist sie wieder eingestiegen.

In Verschiss?

Sie hatte einen Film gemacht, der verboten wurde, teilweise vernichtet (Die Taube auf dem Dach, 2010 teilrestauriert). Sie hätte es auch anders geschafft, wieder zu arbeiten. 80 habe ich einen Chile-Film gemacht. Wir waren mehr an der Welt interessiert als an der DDR. Die Filme, die ich in der DDR machen wollte, die sind alle immer nicht genommen worden. Einen Strindberg habe ich eingereicht – nichts zu machen. Mit einem großen Glück ist Der unbekannte Bruder von Ulrich Weiß entstanden, den wollten sie auch nicht. Es ging immer darum: Soll man glauben, oder soll man denken?

Wann trafen Sie Johann Feindt?

Ich war schon lange geschieden. Johann, der Frido genannt wird in Filmkreisen, traf ich beim Festival in Leipzig. Jürgen Böttcher stellte mich vor, als Frido mich ansprach. Das ist Tamara Trampe, die kommt vom Spielfilm. Dann war es das. Bis zum Mauerfall ging das immer mit Hin- und Herreisen und viel Stasi, denn Frido lebte in West-Berlin.

1987 kam Ich war einmal ein Kind heraus.

Mir war die Freiheit der Kinder wichtig. Mich hat geärgert, dass die Toiletten immer keine Türen hatten, oder dass die so in Reihen schlafen mussten. Mein Kind konnte das nicht. Ich bin ja eine Zeitlang im Heim gewesen und hasste das alles. Und dann habe ich gedacht: Ich sprech mal mit denen über Zärtlichkeit. Am meisten liebe ich die Szene mit meiner Frage: Was willst du später werden? Der Junge: Pilot. Dann fliege ich um die ganze Erde. Und wohin? Nach Merseburg. Ich sag: Da sind Oma und Opa, stimmt’s? Ja. So war die Arbeit.

Wie war Ihre eigene Kindheit?

Ich bin am 4. Dezember 1942 bei 16 Grad minus auf einem Schneefeld rausgeschissen worden, sag ich mal. Also geboren worden. Meine Mutter sagte, als sie das erzählte: Hast überlebt, stell dir mal vor! Das ist das Wunder deines Lebens. Das hab ich behalten. Ich weiß ganz genau: strampeln, strampeln, strampeln! Außer dir selbst kann dir keiner helfen.

Wann wurde Ihnen das Wunder Ihres Überlebens bewusst?

Sehr spät. Ich hab sehr lange gar nichts gewusst, weil meine Mutter hat jedes Mal eine andere Geschichte erzählt. Ganz zum Schluss dann auch noch eine normale Geschichte, eine Geburt im Lazarett, mit Bett, weißem Laken, Krankenschwester. Das wollte sie mir schenken.

Das haben Sie aber nicht geglaubt?

Ich wusste, dass das nicht stimmt. Ich war ja in dem Dorf, in dem die Dorfvorsitzende mich betreut hat. Ich wusste, auf welchem Feld ich geboren wurde.

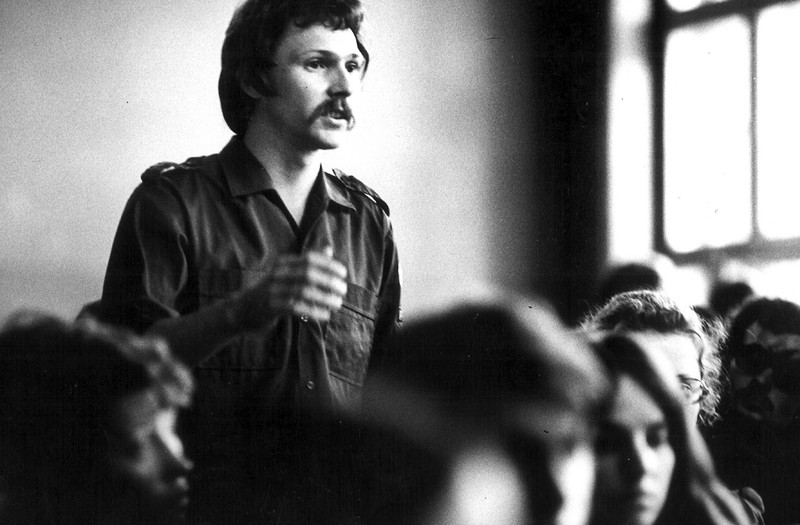

Der schwarze Kasten (1992)

© Tamara Trampe

Ihr erster langer Dokumentarfilm Der schwarze Kasten (1992) entstand dann schon nach der Wende. Wo kam der her?

Mich hat die Stasi schon ziemlich … ich kam nach Hause, und die Bilder hängen alle anders, im Schrank ist alles umgeräumt, die Schlüssel sind weg, ich mache meinem Sohn Vorwürfe, aber der hat sie gar nicht verloren. Das Schlimmste war: Ich wurde drei Mal an einem Tag von der Stasi geholt, und die letzte war eine Frau. Die sagte: Glauben Sie wirklich, dass Sie ein Kind erziehen können? Wir haben gute Heime.

Sie waren damals eine alleinerziehende Mutter.

Da kam Schlesinger, Klaus Schlesinger, der Schriftsteller, der ging mit mir rein. Als sie das mit dem Kinderheim sagte, war mein Kopf absolut leer. Und ich hab mir in die Hosen gepinkelt. Klaus sah die Pfütze. Und er fragte: Was machen Sie eigentlich mit der Frau? Da ließen sie mich gehen.

Das Thema Stasi war nach der Wende dringlich. Wie fanden Sie Jochen Girke, den Protagonisten?

89 nach den Demonstrationen sind Jugendliche in Potsdam in einer Turnhalle festgehalten worden, und die Polizei hat Schäferhunde über sie geführt. Ich habe damals Gedächtnisprotokolle mit Kollegen geschrieben, und gesagt: Einmal will ich einen kennenlernen, der sich so was ausdenkt. Dann rief mich das Bürgerkomitee nach dem Mauerfall an: Du, wir haben heute einen Runden Tisch, und da ist einer von denen, die sich das ausdenken.

Girke war da also noch als Vertreter der DDR. Noch war unklar, in welcher Form der Staat weiterbestehen kann oder soll.

Ja. Das Ministerium war ja noch da.

Welchen Eindruck hatten Sie von ihm?

Ich arbeite nicht mit Eindrücken. Er war jung, das war das erste. Ich habe ihn gefragt, wie alt sein Vater war, als der Krieg zu Ende war, das haben wir auch gedreht. Er guckte mich an und sagte: drei? Da war mir klar, die haben nie über den Krieg gesprochen. Der Vater war Nazi, das hat keine Rolle gespielt, der ist in der DDR gleich in die Partei eingetreten. Mein Motiv war ja nicht, die Schuld zu untersuchen, sondern zu fragen: Wie wird eine Gewissensinstanz zerstört? Wie haben sie einen jungen Mann, der in die gleichen Schulen gegangen ist wie ich, so weit bekommen? In einem geschlossenen Land: Wie kann jemand genau wissen, das macht man nicht, und der andere weiß gar nicht, was das bedeutet? Über dem Schreibtisch hatte ich den Bibelvers aufgehängt: Was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewönne, und nähme doch Schaden an der Seele?

Wie sehen Sie Der schwarze Kasten dramaturgisch?

Der erste Teil ist dazu da, einen Menschen kennenzulernen. Seine Träume, seine Entwicklung. Bis er Ja sagt und Psychologie für die Stasi studiert. Im zweiten Teil mische ich mich dann stärker ein und stelle Fragen. Girke ist ja bis heute autoritätshörig, und er hätte gern gehabt, dass ich ihn liebe. Und das hat nicht geklappt, und er hat es immer wieder versucht. Ich habe keinen einzigen Bericht gefunden, den ich geschrieben habe, hat er beteuert. Ich sag: Jochen, es ging nicht darum, ob du Berichte geschrieben hast, es ging darum, wie du Menschen gebrochen hast, indem du sie für euer Amt gewonnen hast, und ihnen beigebracht hast, wie man andere Leute verletzt, bespitzelt, ihr Leben stört. Darum ging es.

Interessant sind die Szenen mit seiner Frau.

Sie hat sich sofort getrennt nach seiner Entlassung. Ich hab sie immer als kalt empfunden. Sie gehört zur Macht. Und dann diese wunderbare Szene, die man sich nie ausdenken kann: Sie steht am Fenster in seinem früheren Büro, weggedreht von der Kamera, er kommt den Flur lang, sie wendet sich zu ihm um und sagt: Ich wusste gar nicht … Ich hab Frido an den Ellbogen dirigiert, damit er alles gut einfängt. Girke hat von seinem Büro aus die ganze Zeit ihr Leben im Auge gehabt, das hat sie in diesem Moment begriffen.

Der schwarze Kasten, das ist die Black Box.

Da steckt dahinter, dass es Information gibt, die steckt man in einen Kasten, und dann sieht man, was rauskommt. Das kybernetische Modell.

Johann Feindt macht Kamera, Sie stellen die Fragen und sind im Bild.

Die Arbeitssache ist so. Meistens habe ich die Idee. Dann schreibe ich ein Buch. Dann setzen wir uns hin und arbeiten beide an dem Buch. Beim Drehen verlässt er sich auf meine Art, mit Menschen umzugehen. Ich verlasse mich darauf, dass er den ganzen Film im Kopf hat.

Wie erlebten Sie die Zeit nach der Wende?

Ich fand die Westdeutschen vorlaut. Als erstes. Unangemessen, sie behaupteten immerzu, und wussten gar nichts. Darunter habe ich gelitten. Ich habe zwanzig Jahre als Dramaturgin gearbeitet, und nun reiche ich ein Buch ein, und da sitzt eine, und sie sagt: Aber so sieht kein Buch aus. Auf der Titelseite hat das, das und das zu stehen. Durch Johann, der ja in West-Berlin lebte, habe ich aber viele Freunde kennengelernt, unter anderem Didi Danquart und Helga Reidemeister. Wir sind dann nach Jugoslawien gefahren.

Als Kriegskorrespondenten?

Ich sag, Kinder, ist das nicht so was wie Spanien? Wir sitzen hier und trinken Kaffee. Und dann sind wir zu viert losgefahren. Helga und ich haben in Bosnien gedreht. Es war so, als würde ich eine Verbeugung vor meinem Vater machen. Ich wusste ja, er war krank, aber das hilft nicht, wenn man geschlagen wird. Daraus ist geworden Wundbrand (1994), und ein Film, den Helga gemacht hat. Wir durften nicht mit nach Sarajewo. Da wurden keine Frauen reingelassen. Helga und ich sind in Dubrovnik geblieben, wir haben geflüchtete Frauen mit Kindern gedreht, die Männer sind alle in Lager gekommen, die Frauen saßen mit den Kindern fest. Helga hatte sich entschlossen, einen Kunstfilm darüber zu machen, da habe ich gesagt, mach halt. Das wurde Verletzungen (1994). Bei Wundbrand war ich auch wieder Dramaturgin.

Weiße Raben (2005)

© zero one Film

Dem Krieg sind Sie danach wieder in Russland begegnet. Wie gut kannten Sie das Land, bevor Sie dort Weiße Raben drehten?

Zwischen 65 und 68 hatte ich teilweise Interviews zu führen in Moskau. Dann hat mir Rainer Kirsch immer Aufträge gegeben, ich brachte Briefe zu Kopelew, der Frau von Majakowski ein bisschen Geld, und wer saß da im Sessel? Enzensberger. Danach bin ich teilweise als Auswahlkommissionsmitglied zu Festivals gefahren.

Man spürt eine große Vertrautheit mit Russland.

Solange ich eine Sprache beherrsche, komme ich überall rein. Zuerst hat mir Anna Politkowskaja geholfen. Sie war gerade aus dem Kriegsgebiet zurückgekehrt, wo sie zeitweise in Haft gewesen war. Sie hat mir die ersten Kontakte gemacht. Eins wussten wir: dass wir gar nicht nach Tschetschenien wollen. Da war überall der russischen Geheimdienst. Das habe ich nachgeholt mit Apti Bisultanov in den Wiegenliedern. Er war Dichter und Vizepräsident in der Zeit der Unabhängigkeit Tschetscheniens. Das Thema war: Wie kommen junge Menschen aus dem Krieg zurück?

Es ist unglaublich, wie niederschmetternd die Schicksale dieser Jungen sind.

Bei Petja war das so: Wir waren in Petersburg und haben gedreht mit Katja, die als Krankenschwester arbeitete und auch im Film ist. Er lag dort im Krankenhaus. Katja stellte einen Kontakt her. Die Familie mochte uns …

So kamen Sie an das Videomaterial von der Verabschiedung von Petja, bevor er nach Tschetschenien geht. Er wird dort durch eine Mine schwerstens verletzt und verliert einen Arm und ein Bein. Wo sieht man ihn danach?

Die Familie hatte ein Haus auf dem Land. Eines Tages sage ich zu Frido: ich glaube, wir sollten vielleicht unser Material woanders hinbringen. Damals haben wir alles dort bei Petjas Leuten deponiert. Tatsächlich kamen am nächsten Tag Herren in Ledermänteln wie in einem amerikanischen Film und haben alles durchsucht. Wir haben immer gesagt: Wir drehen einen privaten Film. Wir sind auch einmal verhaftet worden. Ich war die einzige, die Russisch sprach. Wir sollten am gleichen Tag das Land verlassen. Ich hab gesagt: Darf ich einmal telefonieren? Ich wählte eine Fantasienummer und sagte laut und deutlich: Kann ich mit Reporter ohne Grenzen sprechen. Da gaben sie klein bei. Sie wollten 10 Rubel.

Es ging nur um Geld? Erpressung?

Immer. Sie dachten schon, dass unser Film etwas mit Tschetschenien zu tun hat, denn sie haben uns einmal auf einem Friedhof erwischt. Aber sie konnten es uns nicht nachweisen.

Putin war damals schon Präsident. Der Tschetschenien-Krieg gab ihm die Gelegenheit, sich als starker Mann zu inszenieren.

Wenn wir einen Terroristen treffen, spülen wir ihn im Klo runter, hat er gesagt. Da hätte man wissen können, was kommt. Ich wusste, dass er KGB-Mann war.

Mit Kiril, einem anderen Protagonisten, gibt es eine Szene in einem Gefängnis, die auch ungeheuer bedrückend ist.

Die russischen Kollegen haben gesagt: Wie bist du da reingekommen? Ich habe mit seiner Mutter gedreht, er war im Käfig, dann habe ich den Wärtern das Geld zugesteckt, dann war der Käfig offen. Und wir saßen einander gegenüber.

Er selbst musste aber auch mitmachen. Ein junger Mann, der nach dem Trauma im Krieg ein Sexualverbrechen begeht. Sein Leben ist ruiniert. Trotzdem war er bereit, sein Gesicht zu zeigen.

Wir mochten uns sehr gern. Er wusste, dass der Film in Russland nicht laufen wird. Drei Jahre später lief er doch, und er ist aus Sibirien gekommen mit seiner Schwester. Petja lebt noch, er hat sogar meinen Rat befolgt, lerne etwas mit Finanzen. Das macht er jetzt. Ich habe ihn noch zwei Jahre später im Krankenhaus besucht, als die Prothesen gewechselt wurden. Wie soll ich Brot schneiden? Das hat er mich damals gefragt. Er macht heute alles selber.

Neben den Interviews und Briefen sind auch Bilder und Videos aus Tschetschenien wesentlich in Weiße Raben.

Ich hatte gehört, dass ein Kameramann dort war. Den habe ich dann lange gesucht, und dann haben wir einen Tag mit ihm gedreht.

Die Fotografien von den zwei Frauen, die mehrfach auftauchen und sehr wichtig sind, sind auch von ihm?

Ja. Die eine ist ermordet worden, das wird im Film erzählt, die andere hat sich auf die Seite des Staates geschlagen und hat überlebt.

War Weiße Raben ein Erfolg?

Haha. Er lief nach der Berlinale auf vielen internationalen Festivals, kärglich in Deutschland. Als Dramaturgin bekomme ich 3000 Euro für einen Spielfilm, drei bis vier Jahre, bis ein Buch da ist. Für einen Dokumentarfilm, an dem ich fünf Jahre gearbeitet habe, habe ich verdient 12 000, das heißt, ich konnte ein Jahr meine Miete bezahlen.

Matthias Schweighöfer haben Sie ausgewählt, um die Texte der jungen Russen in Weiße Raben einzusprechen.

Den habe ich mir ausgesucht. Und er war begeistert. Nimm dich schön zurück, habe ich ihn gebeten. Er war begeistert von der Nähe zu den Leuten.

Obwohl es zum Teil schockierende Texte sind.

Natürlich. Aber Krieg ist schockierend.

Wiegenlieder (2010)

© zero one Film

Wie kamen Sie dann auf die Idee für Wiegenlieder?

Das war ein Entlastungsfilm. Nach Tschetschenien war ich so fertig, danach wollte ich etwas Liebevolles machen. Ich hatte kein Weihnachtsgeschenk für meine Enkel, da habe ich gedacht, ich erzähle ihnen mal, wer hier in der Straße wohnt. Alle die verschiedenen Nationen. Da bin ich durch die Läden gegangen und habe die alle singen lassen.

Traf der Film auf Verständnis?

Wir waren zu früh mit Wiegenlieder, wie sich rausstellte. Bei der Berlinale stand eine Frau auf und sagte: Was ist das eigentlich, das ist ja überhaupt keine Geschichte! Dann stand daneben eine andere Frau auf und sagte: Aber Sie haben die ganze Zeit geweint. Und dann stand ein Mann auf und sagte: Vielleicht lesen Sie es einmal wie ein Gedicht. Wir haben Glück gehabt, dass die Berlinale an uns immer weiter interessiert blieb. Als die Gregors beim Forum aufhörten, sind wir zum Panorama, da waren wir immer super untergebracht.

Wie haben Sie 1989 erlebt?

Ich habe nicht demonstriert. Ich habe Protokolle geschrieben, und habe in Leipzig dafür gesorgt, dass die jungen Leute aus dem Gefängnis kamen. Ich bin kein Marschierer. Vielleicht bin ich als Kind zu viel marschiert, als Pionierin.

Was macht Sie zu der Filmemacherin, die Sie sind?

Neugier. Ist das Wichtigste. Ich komme ja aus einer komischen Biografie. Vater Spanienkämpfer, KZ, die Mutter Krankenschwester, an der Front. Also schwerst traumatisierte Leute. Wir lebten in der Tschaikowskystraße in Niederschönhausen. Ich bin mit 16 Jahren von zu Hause abgehauen, was in der DDR wirklich nicht leicht war. Ich bin wie immer zur Schule gegangen, mein Vater hat alle seine Freunde angerufen, dass keiner mich aufnehmen darf, dann habe ich eine Nacht in der Höhle meines Bruders verbracht, der hatte sich im Bürgerpark in Pankow eine Zuflucht gebaut. Das fand ich furchtbar, immerzu Igel und all so ein Zeug. Dann passierte das Schönste. Ich bin nach der Schule zum Ostbahnhof gegangen, hatte schon zwei Tage nichts gegessen, da kamen zwei Zöllner und haben mich gefragt: Was suchst du hier eigentlich? Da fing ich sofort an zu heulen und habe es ihnen erzählt. Sie sagten: Komm mal mit. Die haben unten im Keller einen kleinen Raum leergemacht, da haben sie ein Bett reingestellt und einen Nachttisch, da habe ich eine Woche gewohnt. Die haben mir immer Essen gebracht, haben mich zur Schule geweckt. Die hätten fliegen können, beide.

Was hat Ihr Ausreißen bewirkt?

Dann war klar, ich kann mein Abitur nicht machen. Mein Vater kam in einem fort in die Schule gerannt. Und ich habe zum Direktor gesagt: Dann gehe ich eben arbeiten und verdiene Geld. Der Direktor hat mich gefragt: Was willst du denn mit dem Geld? Ich will von Leonhard Frank die Gesamtausgabe kaufen. Da hat er gesagt, ne, du machst das Abitur, und hat fertig gebracht, mich an die ABF Halle zu bringen. Arbeiter- und Bauernfakultät. Da habe ich mein Abitur gemacht und mein praktisches Jahr in den Chemischen Werken in Buna, und dann bin ich nach Rostock zum Studium gegangen. Da habe ich auch Kontakt zur Familie aufgenommen, aber ich bin nie zurückgekehrt.

Worin bestand genau der Konflikt?

Wir waren politisch so (macht eine Scherengeste mit den Händen), das war das eine. Und mein Vater war ja schwerst beschädigt. Er hatte immer epileptische Anfälle. Wir waren drei Kinder, ich war die Große und kriegte immer die Dresche für die Kleinen. Das wollte ich nicht mehr. Sie waren beide in der Partei. Habe ich ihnen auch nie übel genommen. Aber ich hab, nachdem ich Die Mörder sind unter uns gesehen hatte, nicht viel verstanden, eins nur: Nicht nur meine Eltern haben gelitten. Alle anderen, die rumlaufen mit gesenkten Köppen, auch. Das hat mich zu einer bestimmten Art von Literatur gebracht. Die wurde mir von meinem Vater immer weggenommen und in den Mülleimer geschmissen. Nachts habe ich die wieder geholt. Das war mir dann zu anstrengend.

Welche Bücher hätte er vorgezogen?

Es ging selten um Politik, wenn wir uns gestritten haben. Diese Anfälle haben ihn immer so rausgeschmissen aus allem. Er war so lange aus Deutschland weg und dachte dann, jetzt kann er arbeiten. Konnte er aber nicht, weil er ungebildet war. Das einzige, was er immer in seinem Rucksack hatte, war die Winterreise von Heine. Was ich gelesen habe, das hat uns auseinandergebracht.

Bei diesen Schilderungen aus Ihrer Familie in Ihrer Jugend muss ich an Detlef denken, einen der Protagonisten in Wiegenlieder. Er schlief bis zur Volljährigkeit in einer sehr bedrückenden Wohnsituation, in einem Zimmer mit seinen Eltern.

Ich war eingeladen mit dem Schwarzen Kasten bei einer Opfergruppe in Bernau. Ich bin ein Orientierungsidiot, muss man sagen. Ich komme dort hin, alle gesenkte Köpfe, nur einer hält den Kopf aufrecht, das ist der Anwalt, der an ihnen verdient. Habe ich gesagt: Jetzt sind 30 Jahre vergangen, wollt ihr nicht einmal anfangen zu leben? Da hat einer reagiert, das war Detlef. Er hat mich mit einem Laster dann nach Berlin zurückgebracht. Und dann hab ich ganz viel von mir erzählt, das ist überhaupt die Methode, die Leute wissen schon viel von mir, dann erst beginne ich zu fragen.

Hätte es für Wiegenlieder noch andere Menschen gegeben?

Der Film hatte 90 Minuten, wir mussten uns von Leuten trennen. Wir haben uns für fünf Protagonisten entschieden. Und für Berlin. Ich hatte genug vom Krieg. Es sollte ein Film der Liebe werden. Heimat Berlin. Ich bin mit sieben Jahren nach Berlin gekommen und wollte unbedingt eine Liebeserklärung an Berlin machen. Wiegenlieder hat wie immer Stephan Krumbiegel geschnitten, mein Lieblingscutter. Wir arbeiten so: Johann sitzt mit ihm im Schneideraum, dann arbeiten sie, und am Nachmittag rufen sie an: Komm zum Meckern.

Wie haben Sie das Jahr 1965 in Erinnerung, das Jahr des großen kulturellen Rückschlags in der DDR?

Es fing an mit Heiner Müller, wo wir alle empört waren, es ging weiter mit Christa Wolf. Alle, mit denen wir zu tun hatten, gerieten plötzlich in dieses Feuer. Da entstanden eigentlich auch die Freundschaften, die ein Leben lang gehalten haben. Nach dem ersten Dreh für den Omnibusfilm Im Glanze dieses Glückes (1990) bat mich Frido, mich vor eine weiße Wand zu setzen, er wolle mich drehen und er fragte: Wie hast Du den Dreh heute empfunden? Ich habe ihm geantwortet, daß ich mich unwohl fühle, die Schuld an meiner Mutlosigkeit einem anderen zuzuschieben (Girke). Und Frido fragte weiter, ob ich glaube, mich damit selbst beschädigt zu haben. Ich antwortete: Ja, natürlich, ich war in keiner oppositionellen Bewegung, ich bewegte mich im Kreis meiner Freunde, die eh so dachten wie ich…

Wie sehen Sie heute den Sozialismus?

Der Irrtum aus meiner Sicht ist: Der Sozialismus ist eine utopische Vorstellung. Diese Idee haben Leute durchsetzen wollen, die die gleiche Erziehung hatten, die aus den Elternhäusern gewohnt waren, entweder unterdrückt zu sein oder Macht zu haben, und die haben das dann übernommen. Erst eine Generation, die freier aufwächst, kann das versuchen.

Sie haben dann noch einen Film über Ihre Mutter gedreht.

Meine Mutter starb 2009. Der Film kam 2014 heraus. Ich hab ganz viel mit ihr gedreht. Und dann sind wir da in die Ukraine losgefahren. Ich hatte 20 Jahre vorher ein Rundfunk-Feature geschrieben, das hieß Nein, Orden habe ich keine. Da war ich noch nicht bereit zu verstehen, warum sie den Krieg wichtiger fand als mich. Dann habe ich mein Leben gelebt, meine Fehler gemacht, und nun ist das ein Versöhnungsfilm. Meine Brüder saßen im Kino und haben dann gesagt: Das ist unsere liebe Mama, nicht die andere.

Stasi-Debatten haben uns durch die 90er Jahre begleitet. Wie haben Sie das erlebt?

Für mich war immer wichtig, dass jeder dieser Fälle einzeln behandelt wird. Christa ist an einem Punkt einmal schwach gewesen und hat etwas erzählt, aber sie hat nie jemand verraten. Es gibt keine Berichte von ihr. Als wir Schwarzer Kasten gemacht hatten, war das Thema für mich auch gegessen.

Fanden Sie, dass die Menschen aus der DDR nach 1990 missverstanden wurden?

Vom ersten Tag an. Wir waren die Stasi-Leute, alle miteinander. Ich saß einmal im Zug mit einem jungen Mann. Der sagte: Na, wie war das mit Ihrer Stasi-Tätigkeit? Ich: Wie alt bist du denn, du Pfeife? 23. Wie oft warst du in der DDR? Gar nicht. Mach doch was über den Bundesnachrichtendienst, habe ich ihm noch nachgerufen, dann verließ er rasch das Abteil.

Wie finden Sie Das Leben der anderen?

Ach, der ist doch sch***e. Wirklich. Ein heute sehr erfolgreicher Filmemacher aus der früheren DDR hat bei Der schwarze Kasten zu mir gesagt: Das ist Nestbeschmutzung. Habe ich gesagt: Engelchen, in welchem Nest haben wir denn zusammen gesessen? Ich bin 30 Jahre älter. Das Leben der Anderen war die Hoffnung des Ostens: ein Film, der ihnen vergibt. Der verschummelt alles. Es gibt einen guten Film aus dem Westen über die Stasi, wie hieß der noch? Ah ja, Zwei Leben von Georg Maas. Jetzt wissen immer nur die Westler, wie das war mit der Stasi. Und es gab ja ein paar gute Filme darüber: Verriegelte Zeit von Sibylle Schönemann. Feindberührung von Heike Bachelier ist filmisch nicht wahnsinnig interessant, aber von der Haltung großartig. Torsten Trimpop kam aus dem Westen, hat aber vieles richtig verstanden.

Wie würden Sie Ihre politische Einstellung beschreiben?

Pragmatisch.

2015 hat die Republik polarisiert. Viele Ostdeutsche sind nach der Flüchtlingskrise politisch nach rechts gerückt. Wie haben Sie das Jahr erlebt?

Ich habe ein Jahr in der Lageso als Dolmetscherin gearbeitet. Und in einer Kleiderkammer. Ich reagiere auf alles praktisch. Es war eine Situation, mit der keiner gerechnet hat. Und wir leben in einer Bürokratie, die kann sich nicht bewegen, es ist lächerlich. In der Kleiderkammer waren nur Schwule. Und da gab es diesen frommen Vater, dessen Frau auf dem Weg gestorben ist. Die beiden Kinder haben wir eingekleidet. Die kamen ganz rosa raus. Natürlich kann ich meckern. Viel hat nicht geklappt, aber es waren so viele, die haben sich so eingesetzt.

Was sind Ihre frühesten Erinnerungen?

Die frühesten Erinnerungen sind an meine Großmutter, das war die wichtigste Person in meinem Leben. Eine Bäuerin, die war nicht zärtlich, aber gerecht. Und dann die ganzen immer besoffenen Männer, die auf den Bänken sitzen. Und die brennenden Dächer. Das ist eine physische Erinnerung, gar nicht mental. Jahrelang bin ich nicht darauf gekommen, warum ich stockige Wäsche nicht riechen kann. Wenn die Dächer abbrannten, dann hing ja alles nass, und die Wäsche roch, als wenn sie zu lange im Nassen gelegen hatte. Ich konnte auch kein Tropfen auf Metall aushalten, da kriegte ich Herzrasen. Das war der Regen, es gab kein Dach mehr, der tropfte in die Eimer und Töpfe, die aufgestellt waren. Töchterchen, bei uns hat es überall getropft. Hat meine Tante mir erzählt.

Warum brannten die Dächer?

Das waren die Motorradfahrer mit Fackeln. Deutsche.

Das muss also 43, vielleicht 44 gewesen sein. Auf dem Rückzug zündeten die Deutschen in der Ukraine die Dörfer an. Das tragen Sie in sich.

Mit elf Monaten bin ich hingekommen, da war ich anderthalb Jahre, da hat man noch kein Gedächtnis. Aber man nimmt sinnliche Eindrücke auf. Deswegen erzähle ich in dem Mutterfilm die Geschichte auch so: Ich habe geträumt.

Das Gespräch führte Bert Rebhandl

Tamara Trampe & Johann Feindt

© Privatbesitz