Im eigenen Land im Exil Über vier aktuelle Dokumentarfilme im Prozess der neueren Globalisierung

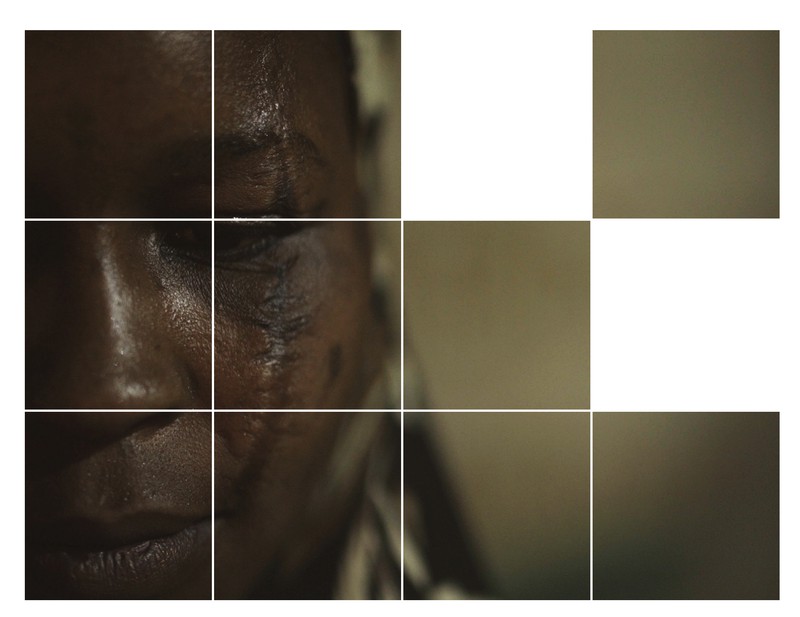

Zinder (Aïcha Macky, 2021)

© AndanaFilms

Von der Existenz der Stadt Zinder in Niger wusste ich bis vor kurzer Zeit nichts. Sie liegt gut 900 Kilometer östlich der Hauptstadt Niamey, auf halbem Weg nach N’Djamena, der Hauptstadt des Tschad. Nach Agadez, eine Stadt, die für die Wanderungen nach Norden eine wichtige Rolle spielt, führt von Zinder aus eine Hauptstraße in die Sahara. Es war ein Dokumentarfilm, den ich im Rahmen von Visions du réel gesehen habe, der mir Zinder nähergebracht hat. Er heißt so wie die Stadt, und er leistet zuerst einmal etwas, das zunehmend stärker zu den Agenden des dokumentarischen Kinos gehört: Er setzt Zinder «auf die Landkarte». Diese Formulierung – «to put something on the map» – hat im Kern schon Aspekte der Logiken des Pitchings, von denen das Dokumentarfilmschaffen weltweit stark geprägt ist. Sie verweist aber auch auf ein simples Orientierungsprinzip: Die digitalen Kartendienste spielen für meine Interessensteuerung bei Filmfestivals allgemein und bei Dokumentarfilmfestivals im besonderen eine große Rolle. Mein Gedächtnis funktioniert da durchaus kartografisch, sobald ich herausgefunden hatte, wo Zinder liegt, ergab sich auch sofort so etwas wie eine Konstellation, ich dachte an die Filme, die Raymond Depardon im Tschad gedreht hatte (wo er den späteren langjährigen Gewaltherrscher Hissène Habré als Guerillaführer traf), an Fremd von Miriam Fassbender, in dem eine Passage durch die Sahara zu sehen ist, an 143 Rue du désert von Hassan Ferhani, in dem eine einsame Raststätte auf einer algerischen Landstraße durch die Sahara zu sehen ist, und schließlich an Les sauteurs, einen Film über die Versuche, die Grenzbarrieren vor den beiden spanischen Enklaven Ceuta und Melilla in Marokko zu überwinden.

Der Film über Zinder gewinnt seine Plausibilität aus der Biografie der Filmemacherin: Aicha Macky stammt aus der Stadt. Ihre Expertise hat aber auch noch einen geschlechterpolitischen Aspekt, denn sie beschäftigt sich sehr stark mit Kulturen von Männlichkeit. Die wichtigsten Protagonisten von Zinder gehören alle zu Gruppen, die sich in dem Armenviertel Kara Kara in palais organisiert haben, in denen vor allem das Krafttraining den Alltag bestimmt. Während die Männer pumpen und Muskeln aufbauen, erzählen sie von Erfahrungen mit Gewalt, vom Benzinschmuggel, von den jungen Frauen, die im Rotlichtviertel anschaffen gehen müssen. Zinder liegt nicht weit von der Grenze zu Nigeria, und dieser territoriale Umstand erweist sich als wesentlich relevanter als die Attraktion durch Europa, die man schon beinahe wie einen konditionierten Reflex in einem Film über die Subsahara erwartet.

Eine deutsche, eine französische und eine Firma aus Niamey sind an Zinder beteiligt, dazu Arte und Al Jazeera. In diesem Frühjahr, in dem sich ein Dokumentarfilmfestival an das andere reihte, die alle gestreamt wurden, war Zinder überall vertreten: in Nyon, in Kopenhagen, in München. Aicha Macky hat in Niamey und im Senegal studiert, auf ihrem Twitter-Profil bezeichnet sie sich als «ausgebildete Soziologin und Filmemacherin aus Leidenschaft». Man kann sie als ein Beispiel für eine sukzessive Veränderung in der dokumentarischen Landschaft sehen: An die Seite der Berichte von «Korrespondenten» treten zunehmend Leute, die von ihren eigenen Belangen erzählen. Wobei sich auch hier Erfahrungen von Fremdheit nicht vermeiden lassen, denn für Aicha Macky ist Zinder auch ein Film über eine Rückkehr. Manche Aspekte, zum Beispiel historische Assoziationen mit Lepra-Kolonien, oder einige Szenen, in denen sie offensichtlich in einem Gefängnis drehen konnte, hätten vielleicht eine ausdrücklichere Offenlegung ihres «Zugangs» verdient gehabt.

Die Form einer mehr oder weniger geschlossenen Erzählung wird von Dokumentarfilmen erwartet – auch um den Preis, dass spannende Fragen des Making ofs dann eben offen bleiben müssen. Nicht erst seit der Debatte um den deutschen Film Lovemobil sind Aspekte des Impliziten und der Konjektur, also der erwartbaren Herstellung von Zusammenhängen durch Schlussfolgerungen des Publikums, bei Dokumentarfilmen konstitutiv. Dass in Lovemobil Prostitution eher (nach-)gespielt als gezeigt wurde, sorgte einerseits für Entrüstung, rief aber auch eine Gegenreaktion hervor, die mit ein bisschen zu viel Auskennergestus auf Aspekte einer prinzipiell unüberwindbaren Inszeniertheit von Wirklichkeitsbildern verwies.

In Zinder bekommt die Filmemacherin durch Männer Zugang zu Bereichen, die Aspekte des Arkanen haben: Dass sie sich in palais treffen, wäre schon wegen dieses schillernden Begriffs noch ein paar zusätzliche Hinweise wert gewesen. Am interessantesten aber sind die Szenen, in denen der Protagonist im Mittelpunkt steht, der im Gefängnis ist. Aicha Macky hat offensichtlich auch in der Haftanstalt gedreht, immer wieder arbeitet sie aber auch mit Draufsichten auf den Hof, die eine eigenartige Ambivalenz ergeben: Steht sie hier neben Aufsehern auf einem Wachtposten, oder befindet sie sich außerhalb und blickt in eine Institution, die sich nicht vollständig vor Blicken abgeschottet hat? Das ist auch deswegen relevant, weil Macky sich stark auf die Männer einlassen muss, von denen sie ja nicht einfach Erzählungen bekommt, sondern auch Geständnisse. Der unausgesprochene Pakt, der erkennbar wird, korrumpiert das Projekt nicht, aber er macht deutlich, wie schwierig das institutionelle wie das moralische Terrain ist, auf dem Zinder agiert.

Faya Dayi (Jessica Beshir, 2021)

© Janus Films / Mubi

Der Ort, von dem aus ein Dokumentarfilm erzählt wird, bekommt in Faya Dayi durch ein vorangestelltes sMotto einen beinahe metaphysischen Aspekt: «Wir sind genau dort, wo Gott uns haben möchte.» Das kann man in einem Film, der stark von Sufi-Religiosität handelt, als unterstellte Figurenrede nehmen. Der Satz hat aber auch geopolitische Aspekte, denn die jungen Männer aus Ost-Äthiopien, von denen Jessica Beshir erzählt, beschäftigen sich mit Möglichkeiten der Migration. Die Zuweisung eines Ortes durch Gott hat schließlich auch noch Aspekte, die auf die Filmemacherin selbst zurückverweisen: Jessica Beshir entstammt einer Beziehung zwischen einem Äthiopier und einer Mexikanerin, sie wurde in Mexiko Stadt geboren, wuchs in Harar auf, und lebt heute in New York.

In Faya Dayi beschäftigt sie sich mit Khat, einer Droge, die in den Regionen in Äthiopien, in denen Beshir gedreht hat, nicht nur weithin gebräuchlich ist, sondern auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Faya Dayi sucht nach einer Form, die man als Analogie zu dem Zustand sehen könnte, in den man durch Khat kommt: eine poröse Form, in der alte Sagen, sufistische Gesänge oder einfach Dialoge aus dem Off das Bild durchziehen. Fragmente von (Lebens-)Geschichten werden erkennbar: Junge Männer träumen vom Aufbruch nach Matema, einer Stadt in Ägypten, die den ersten Schritt auf einem Weg nach Norden darstellt. Eine junge Frau namens Fatima sieht sich aus einer Beziehung verstoßen. Ein junger Mann möchte nicht wie sein Vater werden, der ohne Khat nicht zu ertragen ist. Die Menschen in Faya Dadi sind Oromo, und mit dieser ethnischen Identität «im eigenen Land im Exil». Der Soundtrack passt zu dem Zustand, den man sich als Khat-Rausch vorstellen kann: eine Art Ambient, eine Dämmermusik, von fern auch spiritueller Krautrock wie Popol Vuh.

Faya Dayi ist einer der herausragenden Dokumentarfilme dieser Saison, vor allem wegen seiner ästhetischen Gestalt: ein eleganter Schwarzweißfilm, der viele wesentliche Aspekte seines Diskurses in das Off verlagert, zu Stimmen, die in die Bilder hineinsprechen. Andeutungen einer orientalisierenden Attraktivität treffen auf sehr konkrete Schilderungen von Notlagen. Betäubung, Erleichterung, mystische Versenkung, Leben im Schatten, in der Nacht, das sind alles Facetten der Erfahrungen, denen Jessica Beshir eine Form zu geben versucht.

Projekte wie Zinder und Faya Dayi stehen auch in einem ständigen Wettstreit mit aktuellen Ereignissen. In der südlichen Sahara sind Frankreich und Deutschland im Kampf engagiert, islamistische Gefahr besteht von Süden (Boko Haram) wie von Norden. In Äthiopien hat der Reformpolitiker Abiy Ahmed eine Weile für Aufbruchsstimmung gesorgt, nun sieht es so aus, als wäre er mit seinem Versuch, die starke Ethnisierung des Staates aufzubrechen, gescheitert. Dokumentarfilme gehen über Fernsehreportagen dort hinaus, wo sie die Komplexität sozialer, religiöser, familiärer Bedingungen (also der von «Gott» zugeteilten Orte) nachvollziehbar machen.

Für Israel/Palästina wäre als aktuelles Beispiel Skies Above Hebron von Esther Hertog und Paul King zu nennen, denn hier gibt es das gespaltene, bis zu einzelnen Häuserecken umstrittene Westjordanland zu sehen, das in den vergangenen Wochen auch die deutsche Öffentlichkeit so intensiv beschäftigte. Drei palästinensische Jungen aus Hebron stehen im Mittelpunkt. Einmal im Jahr seit 2016 kamen die Filmemacher und blieben eine Zeitlang, um zu sehen, wie sich die Dinge für Amar, Anas und Marwaan entwickeln. Sie sind täglich mit der angespannten Situation konfrontiert, die durch die schwer bewachte Enklave jüdischer Siedler in der Altstadt entstanden ist. Amar und Anas haben Zugang zu einem Dach, das direkt über der Straße liegt, die von der israelischen Besatzung abgeriegelt wurde. Wegen der ständigen Aufregung (einmal kommen die Soldaten sogar in die Wohnung) lässt der Vater sie gern einmal an der Wasserpfeife ziehen, obwohl sie dafür eigentlich noch zu jung sind. Einen Alltag scheint es kaum zu geben, alles steht im Zeichen der palästinensischen Sache, einer erhofften Freiheit, zu der die Steinewerfer gegen die israelischen Checkpoints allerdings nach Meinung der Jungen nichts beitragen. Esther Hertog und Paul King haben davor auch schon einen Film über die israelische Seite gemacht, The Soldier on the Roof (2012), nun zeigen sie die andere Perspektive in einem Konflikt, aus dem ein Ausweg kaum denkbar erscheint. Denn die Zweistaatenlösung müsste in Hebron eine Einstraßenlösung sein: Alle Konfliktparteien leben Tür an Tür und sehen einander über die enge Gasse beim Leben zu.

Skies above Hebron (Esther Hertog & Paul King, 2020)

© DOXY

Esther Hertog bezeichnet sich selbst als «visuelle Anthropologin», sie wurde in Amsterdam geboren, verbrachte aber den größten Teil ihrer Jugend in Israel. Sie ist also zugleich Korrespondentin wie – durch wie immer kritische Identifikation mit dem Staat Israel – Partei in einer Konstellation, in der sich zudem die Publikumsverhältnisse verändert haben: Längst ist es nicht mehr einfach so, dass die Bilder aus den Krisenregionen in die westlichen Zentren gravitieren. Durch Al Jazeera und durch die wachsende Bedeutung von Festivals und Production Hubs in den Regionen am Golf verändern sich die Perspektiven. Bei Skies Above Hebron lässt sich der Titel auch metonymisch dafür lesen, dass der «Himmel» keineswegs mehr eine Zone der imaginären Freiheit darstellt (in die die Jungen mit ihren Tauben fliegen könnten), sondern eine kommunikativ intensiv bewirtschaftete ist: De facto zoomen die beiden Filmemacher ja von «oben», aus einer Position von eingeflogenen Besuchern aus den Niederlanden, in eine Mikroszene eines überdeterminierten Konflikts, und die Himmel über Hebron sind die Orte der medialen Auseinandersetzung über Positionen in diesem Konflikt.

China ist nicht erst seit Covid-19 dabei, sein Verhältnis zu den verschiedenen Globalisierungen durch starke Autonomie zu definieren. Das unabhängige Filmschaffen gerät sukzessive näher an Aspekte von Spionage und Undercover-Arbeit. Technologisch werden solche Projekte immer einfacher, wie man am Beispiel von The Ark von Dan Wei sehen kann: gedreht in einem Krankenhaus in China, in den Wochen, in denen die Pandemie unter Kontrolle gebracht wurde. Zhang Xiuhua heißt die Frau, deren Sterben hier von einem ihrer Enkel begleitet wird. Sie leidet an Krebs, und ist mit ihrem ausgemergelten Körper an eine Intensivmedizin angeschlossen, die in der Volksrepublik keineswegs kostenlos ist. Eine der härtesten Szenen des Films zeigt, wie der Sohn der Patientin auch flüchtige Bekannte abtelefoniert, um sich von ihnen Geld zu leihen. Währenddessen stöhnt seine Mutter, die sich auch wegen der vielen Schläuche kaum bewegen kann, und man könnte den Eindruck gewinnen, eine ungeheure Wut ginge von ihr aus.

Es ist nicht ganz klar, worauf Dan Wei eigentlich hinaus will. Einerseits könnte man ihn als denjenigen in der Familie sehen, der (mit der Kamera) eine besonders intime Beziehung zu der Großmutter unterhält. Er wäre dann derjenige, der sie geradezu in Schutz nimmt vor dem hilfreichen, aber auch aufdringlichen Zugriff der Familie. Er zeigt Zhang Xiuhua als wehrlos inmitten einer Apparatemedizin, die auf dem Niveau heutiger Technologien funktioniert, aber auch einer Verwandtschaft, die ihre Spannungen vor dem Blick des Beobachters nicht verheimlicht. Dan Wei hat mit minimaler Gerätschaft gearbeitet, kann man annehmen. Es kam vielleicht zu diesem verschiedentlich (zum Beispiel immer wieder von Frederick Wiseman) beschriebenen Effekt, dass der Filmemacher allmählich in Vergessenheit gerät, wenn er ständig da ist und alles dreht. In The Ark gibt es auch immer wieder Bilder, die auf diesen Diskretionsaspekt verweisen. In einer zentralen Szene aber ist Dan Wei einfach auch mitten im Raum, mit der nun verstorbenen Zhang Xiuhua und den Angehörigen, zwischen denen ein heftiger Streit tobt. Eine ihrer Töchter ist nämlich christlich gläubig, und sie verbindet ihr Plädoyer für eine bestimmte Form der Bestattung mit Diskussionen über Fluch und Segen bestimmter Rituale. Der Geisterglaube, der sich hier zu erkennen gibt, steht im Widerspruch zu den Hoffnungen auf chirurgische und diagnostische Prozeduren, für die zuvor noch viel Geld ausgegeben wurde. Das Krankenhaus wird so zu einem symbolischen Ort, an dem technische Rationalität und überkommene Weltanschauung aufeinandertreffen, und zwar so, dass die Familie von Zhang Xiuhua zu einer repräsentativen Beobachtungsmenge wird. Repräsentativ für den Stand der chinesischen Zivilisation in einem Moment, in dem die Volksrepublik China sich tatsächlich als solche zu präsentieren versucht, also als Option für den Weg der Menschheit insgesamt.

Dan Wei spielt mit seinem Titel ausdrücklich auf die Geschichte von Noahs Arche an (und auf ein berühmtes Gemälde dazu). Es bleibt aber zumindest mehrdeutig, worin er genau das Rettende sieht: Das Krankenzimmer gewährt Schutz, aber es gibt daraus keine Rückkehr in das Leben. Das religiöse Pathos, das von dem Titel ausgeht, überstrahlt die Ambivalenz eines Films, der gebrechliches Leben aus den übermächtigen Systemzwängen nur in Totenstarre erretten kann.