Symbio-psycho-vérité Über Scott MacDonalds und Jacqueline Stewarts William Greaves: Filmmaking as Mission

Eine Anekdote, die William Greaves in Interviews gern erzählte, geht so: Es sind die späten 1940er Jahre in New York. Tagsüber ist Greaves ein aufstrebender, junger Schauspieler, abends besucht er Filmkurse am City College. In einer WG-Küche lernt er einen Fotografen kennen, der ebenfalls Filmemacher werden möchte. Greaves empfiehlt ihm die Seminare seines Lehrers Hans Richter. Als er mehrere Jahre später seine ersten eigenen Filme realisiert, dreht Stanley Kubrick, der Fotograf, bereits Paths of Glory und Spartacus.

Warum wird der eine ein gefeierter Spielfilmregisseur, der andere Dokumentarfilmemacher? Kubrick war weiß, Greaves war Afroamerikaner. Anders als für Kubrick gab es für ihn in der rassifizierten Filmindustrie der 1950er Jahre keinen Platz. Greaves musste notgedrungen umsatteln – und kam so zum Dokumentarfilm. Sein umfangreiches Werk wird nun erstmals in einem Sammelband systematisch aufgearbeitet.

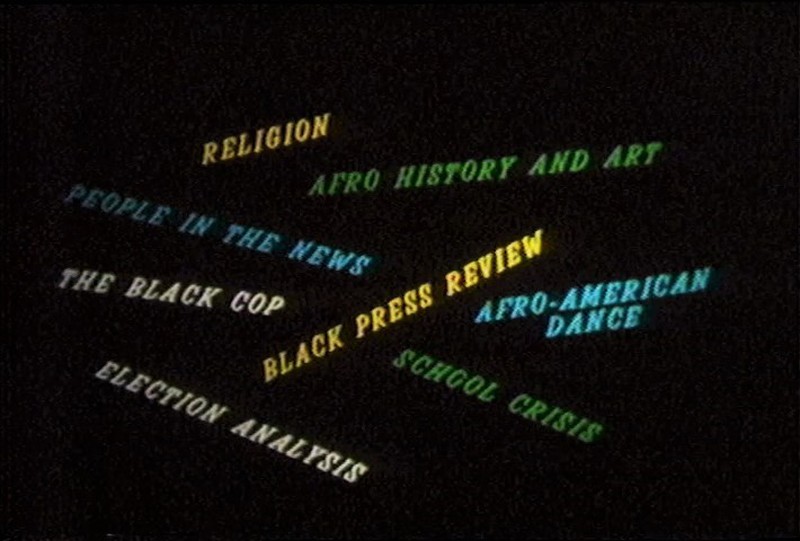

Das 450 Seiten starke Buch, herausgegeben von Scott MacDonald und Jacqueline Stewart, ist annäherungsweise chronologisch aufgebaut. Den Auftakt bildet ein «Meta-Interview», das MacDonald aus zahlreichen Einzelgesprächen zusammenmontierte. Es folgen Aufsätze zu individuellen Filmen, garniert mit kurzen, teils unveröffentlichten Texten von Greaves und ausgewählten Weggefährt:innen. Das letzte Drittel des Buches entfällt auf ein Dossier zu Greaves wohl bekanntesten Filmen, darunter der mit dem unnachahmlich sperrigen Titel Symbiopsychotaxiplasm: Take One (1968/71), und Take 2 ½ (2003).

Eine Antwort auf die Frage, warum einer der produktivsten afroamerikanischen Dokumentarfilm- regisseur:innen von der Film- geschichtsschreibung bisher so gründlich übersehen wurde, geben die Herausgeber:innen gleich zu Beginn. Greaves lässt sich keiner Strömung des Black Cinema zuordnen, die an Orten (die L. A. Rebellion), Genres (der Blaxploitation-Film) oder klar umrissenen Zeitabschnitten (Black Cinema vor und nach Spike Lee) festgemacht wird. Er hat kaum Filme fürs Kino gedreht, sondern musste auf alternative Finanzierungsmodelle und Veröffentlichungswege zurückgreifen. Dazu zählte in erster Linie das Fernsehen, aber auch NGOs, Stiftungen und Bildungseinrichtungen. Schließlich hat sich Greaves nie besonders dafür interessiert, einen eigenen Stil zu entwickeln, sondern passte seine Inszenierung pragmatisch an die jeweiligen Sujets an. Wenn es ein wiedererkennbares Anliegen seiner Filme gibt, dann ist es die Dokumentation der «contemporary black experience» – aber auch dieses Etikett wird seinem vielschichtigen Œuvre kaum gerecht.

Greaves wird 1926 in Harlem geboren. Sein Interesse am Film wird früh geweckt, als er sieht, wie Oscar Micheaux (cargo 32) – noch eine typische Greaves-Begegnung – an Sommerabenden mit einem Stapel Filmdosen in einem Club verschwindet, um seine Produktionen dem lokalen Publikum vorzuführen. Nach der Highschool beginnt Greaves eine Theaterausbildung und spielt Nebenrollen in «race films» mit ausschließlich afroamerikanischer Besetzung. 1948 spricht er erfolgreich beim Actors Studio vor. Marlon Brando, Anthony Quinn und Eli Wallach sind in derselben Schauspielklasse.

1952 wähnt sich Greaves in einer Sackgasse. Immer wieder werden ihm rassistische Nebenrollen als einfältiger, gutmütiger Schwarzer angeboten. Eigene Spielfilme zu drehen scheint unmöglich: Afroamerikaner:innen dürfen keiner Filmgewerkschaft beitreten, schwarze Spielfilmregisseure gibt es praktisch nicht. Zufällig bekommt Greaves die Texte zum Dokumentarfilm von John Grierson in die Hände – und ist fasziniert. Künstlerisch anspruchsvolle, politisch engagierte non fiction, noch dazu günstig zu produzieren, das erscheint plötzlich als machbare Alternative. Mit 26 Jahren geht Greaves nach Kanada, um sich am National Film Board, das Grierson mit aufgebaut hatte, zum Dokumentarfilmregisseur ausbilden zu lassen.

1960 kehrt Greaves auf Einladung der UN-Filmabteilung nach New York zurück. Shirley Clarke vermittelt ihm Aufträge bei der United States Information Agency. 1966 soll er für die USA einen Film über das «First World Festival of Negro Arts» in Dakar drehen. Pflichtbewusst filmt Greaves die Performances und die politisch unverdächtigen Künstler:innen, die aus den USA in den Senegal geschickt wurden. Doch er rahmt die Aufnahmen mit einem Gedicht des Lyrikers Langston Hughes, spricht selbst einen poetischen voice-over ein und gestaltet den Film als Suche nach einer grenzüberschreitenden, pan-afrikanischen «Blackness».

The First World Festival of Negro Arts ist der erste Greaves-Film, der im Sammelband ausführlich besprochen wird. Eine wesentliche Leistung der Texte besteht darin, Greaves’ Arbeiten immer wieder als außergewöhnliche Schnittstellen in den Blick zu nehmen – zwischen filmhistorischen Feldern, die ansonsten kaum miteinander assoziiert werden. So leisten seine Filme einen einzigartigen Brückenschlag zwischen der Schauspielphilosophie des Actors Studio und der dokumentarischen Methode des cinéma vérité, die er in Kanada kennenlernt (teilweise orientiert sich Greaves auch am minimalinvasiven direct cinema, doch er rechnet diesen Ansatz zum cinéma vérité dazu). Improvisation, Spontaneität und der emotionale Stimulus einer ungestellten Situation bilden hier die zentralen Verbindungspunkte, wie Katherine Kinney in einem Essay zu Greaves’ Schauspielkonzept aufzeigt.

Mit Vorliebe appliziert Greaves solche Techniken des Actors Studio, die eine hohe Affinität zur handlungsorientierten Psychotherapie aufweisen. In den 1960er Jahren kommt er mit den «Psychodrama»- und «Sociodrama»-Sitzungen des Psychiaters Jacob Levy Moreno in Berührung. Moreno ließ seine Patient:innen improvisierte Rollenspiele aufführen, die er als Alternative zur angestaubten Psychoanalyse propagierte. Greaves setzt Morenos therapeutische Praktiken als dokumentarische Werkzeuge ein, wie J. J. Murphy in seinem Beitrag herausarbeitet. In the Company of Men (1969) handelt etwa von Konflikten zwischen weißen Vorarbeitern und neu eingestellten, schwarzen Langzeitarbeitslosen in einer Autofabrik. Statt die Auseinandersetzung nur zu beobachten, lässt Greaves die Belegschaft ein Sociodrama improvisieren, um rassistische Denkmuster der weißen supervisors offenzulegen. Ähnliche Überlegungen zum Dokumentarfilm als Raum der sozialen Vermittlung sollten auch seine Fernseharbeit prägen, die in den späten 1960er Jahren einsetzt.

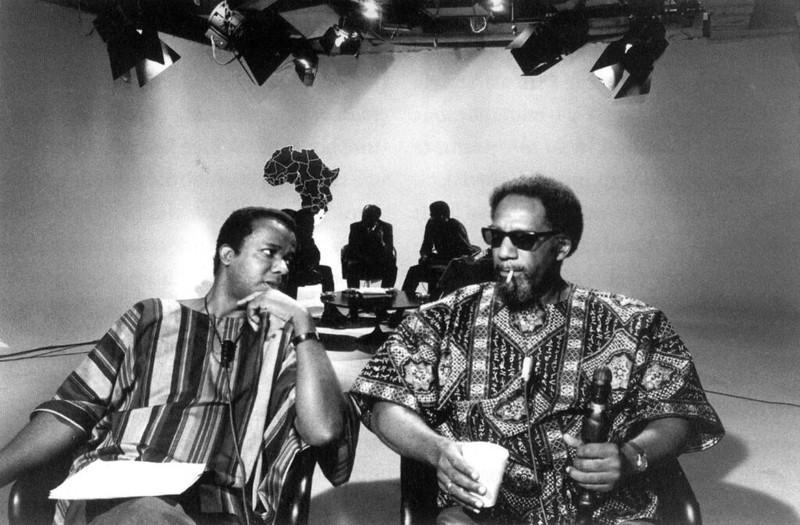

Im Juni und Juli 1967 finden in zahlreichen US-amerikanischen Großstädten gewalttätige Ausschreitungen statt. Eine Untersuchungskommission kommt zu dem Ergebnis, dass der «hot summer of 1967» auch auf die fehlende Repräsentation der afroamerikanischen Bevölkerung in den Massenmedien zurückzuführen ist. Verschiedene Fernsehsender reagieren. In New York entstehen erste Lokalformate mit dezidiert afroamerikanischen Themen, wie Charles Musser in seinem Text ausführlich nachzeichnet. Auch das National Educational Television, der Fernsehsender der Ford-Stiftung, konzipiert ein monatliches, einstündiges TV-Magazin – «by, for and about black Americans», allerdings mit dem weißen executive producer Alvin Perlmutter an der Spitze. Greaves, der für das NET gerade den Dokumentarfilm Still a Brother: Inside the Negro Middle Class (1968) realisiert hat, soll das Magazin gemeinsam mit Lou House moderieren.

Das Black Journal geht im Juni 1968 auf Sendung. Doch schon im August regt sich Unmut in der Redaktion. Denn NET setzt den Anspruch, eine Sendung «von» Afroamerikaner:innen zu produzieren, mit Perlmutter an der Spitze nicht wirklich um. Nach einem öffentlichkeitswirksamen Streik der schwarzen Mitarbeiter:innen gibt der Sender nach: Greaves wird executive producer, bleibt aber co-host, Perlmutter ist fortan externer Berater.

Black Journal (1968)

© Schomburg Center for Research in Black Culture

Greaves und sein Team entwickeln eine prägnante journalistische Agenda. Das Black Journal konzentriert sich auf Lebensrealitäten, Probleme und Lösungsstrategien innerhalb schwarzer Communities. Interviewte Personen sprechen für sich selbst, Off-Stimmen mischen sich kaum ein. Schwarze Wissenschaftler:innen, Künstler:innen und community leaders entwickeln handfeste Verbesserungsvorschläge, die zu hysterischen Abwehrreaktionen aus weißer Politik, Wirtschaft und Kultur in scharfem Kontrast stehen. Damit wird eine rassistische Berichterstattungspraxis effektiv umgedreht: Andere Sender inszenieren oft nur Weiße als «objektive» Expert:innen, schwarze Aktivist:innen dagegen als schrille Krawallmacher.

Ein weiterer Schwerpunkt sind internationale Reportagen. Das Black Journal berichtet über die Unabhängigkeitsbewegung in Mosambik, die Apartheid in Südafrika und den Bürgerkrieg in Nigeria. Panels diskutieren die Bürgerrechtsbewegung, aber auch die afrikanische Dekolonialisierung. Gleichzeitig gibt es Beiträge über afrikanische Kunst und Musik, die auch ins Studiodesign, Intro und die Kostüme der Moderatoren einwandern. Das Black Journal entwickelt so eine Perspektive, die sich, wie Celeste Day Moore vorschlägt, durchaus als «black internationalist» verstehen lässt.

Die Redaktion war sich darüber im Klaren, dass ihr Magazin von der Politik vor allem als televisuelle riot control gesehen wurde. Mehr Sichtbarkeit in den Massenmedien sollte die schwarze Protestbewegung befrieden, nicht alle politischen Forderungen umsetzen. So blieb das Black Journal trotz eines Emmys eine Nischenerscheinung.

Schon Anfang der 1970er Jahre wird das Budget drastisch gekürzt. Greaves macht seinem Ärger in der New York Times Luft. Sein op-ed, im Sammelband mit abgedruckt, ist ein wütender Rundumschlag («I am furious Black»): gegen kümmerliche Fernsehbudgets, die desaströse US-Außenpolitik und eine «mentally sick predatory white culture», die soziokulturellen Fortschritt abbremst, wo es nur geht. Wenn die USA so weitermachen, ist das Land bald am Ende, so Greaves unmissverständlich. Wenn überhaupt, dann könnten nur die «Afroamericans as a leader group» den Karren noch aus dem Dreck ziehen. Gleichzeitig nutzt er den Artikel, um noch einmal eine eigene, utopische Fernsehtheorie zu umreißen. Fernsehen könnte als «psychodramatic and sociodramatic encounter television» neu gedacht werden: als eine telemediale Agora, die einen virtuellen Austausch sozialer Gruppen befördert, und damit zur psychischen Gesundung der paranoiden US-Gesellschaft beiträgt.

Greaves verlässt die Black Journal-Redaktion 1970 und arbeitet fortan als freier Regisseur, Autor und Produzent. Seine Projekte lassen sich näherungsweise in drei Rubriken einteilen: Er realisiert Dokumentarfilme, in denen Afroamerikaner:innen ihre gesellschaftliche Position reflektieren – auch im Rahmen politischer Großereignisse wie der National Black Political Convention in Gary, Indiana (Nationtime Gary, 1972). Eine zweite Gruppe von Filmen widmet sich der Sicherung des schwarzen Kulturerbes, darunter auch der schwarzen Filmgeschichte (That’s Black Entertainment, 1989). Daneben dreht er immer wieder dokumentarische Porträts, darum bemüht, historischen Figuren und ihrem politischen Engagement zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen. Die Spannbreite der Protagonist:innen liest sich dabei wie ein Versuch, unterschiedliche Positionen schwarzer Politik psychodramatisch miteinander ins Gespräch zu bringen. So stehen frühe Black Journal-Berichte über die «militancy» eines Malcolm X der «work within existing structures» eines konservativen Sozialreformers wie Booker T. Washington gegenüber.

Besonders die Filme in den 1960er und 1970er Jahren erproben ungewöhnliche Verfahren – vom Archivfoto-Essay (From These Roots, 1974) bis zu monumentalen Direct Cinema-Beobachtungen mit 12 parallel arbeitenden Kameracrews (The Fighters, 1972). Viele Beiträge des Sammelbandes würdigen diese Experimentierfreude; einige Texte beleuchten aber auch problematische Aspekte. Politische Forderungen sind beispielsweise oft mit maskulinen Attributen unterfüttert. Die geringe Präsenz weiblicher Stimmen in einem Film wie Still a Brother (1968) kann aber auch komplexe, intersektionale Reflexionen anstoßen, wie ein Essay von Herausgeberin Stewart eindrucksvoll zeigt.

Symbiopsychotaxiplasm (1968)

© Criterion Collection

Der Film, der aus Greaves’ umfangreicher Filmografie weithin sichtbar herausragt, ist Symbiopsychotaxiplasm, gedreht im August 1968, parallel zur «Palastrevolte» im Black Journal. Die Ausgangsidee ist simpel: Greaves lässt Schauspieler:innen einen stereotypen Streit unter Eheleuten im Central Park aufführen. Dieser angebliche screen test für einen nebulösen Film namens «Over the Cliff» wird von einem ersten Kamerateam gefilmt. Greaves filmt die Dreharbeiten mit einer zweiten Kamera, ein dritter Kameramann soll das Geschehen aus einiger Entfernung aufnehmen. Als Greaves den abgedroschenen Dialog tagelang und ohne feste Zielvorgabe wiederholen lässt, wird die Crew nervös.

Der Film Symbiopsychotaxiplasm besteht zum Großteil aus den Dreharbeiten im Park, konspirativen Crew-Meetings und Greaves’ raffinierter «non-direction». Die Leitidee des Vorhabens steckt bereits im Titel. Der Ausdruck «Symbiotaxiplasm» geht auf die Sozialphilosophie Arthur Bentleys zurück, der damit die Gesamtheit sozialer Wechselwirkungen in einer gegebenen Situation beschreibt. Greaves baut noch «psycho» in das Wortungetüm ein, in Anlehnung ans Actors Studio und Morenos Psychodrama.

Symbiopsychotaxiplasm ist eine Experimentalanordnung im Gewand eines counter-culture happenings, das im hinteren Teil des Sammelbandes aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet wird. Ausgangspunkt ist mehrfach die Idee der frustrierten Crew, die angestachelt werden soll, die Autorität ihres Regisseurs infrage zu stellen. Greaves, der Afroamerikaner, tritt als Verkörperung des «Establishments» auf, scheinbar unfähig, einen guten Dialog zu schreiben oder eine einfache Paarszene zu inszenieren. Screen Test und Geschehen im Park, Dokumentarisches und Fiktionales, Zufallsereignisse und Performances gleiten zunehmend ineinander; und natürlich werden am Ende weder der Screen Test noch der angebliche Film «Over the Cliff» wirklich fertig.

Dass Symbiopsychotaxiplasm überhaupt noch als Film verfügbar ist, und Greaves in den frühen 2000ern sogar ein Sequel produzieren konnte, ist der Kuratorin Dara Meyers-Kingsley zu verdanken, die 1991 eine Greaves-Retrospektive im Brooklyn Museum organisierte. Eigentlich hatte Greaves den Film nach einer verpfuschten Testvorführung in Cannes in der Schublade verschwinden lassen. Die Resonanz auf die ersten öffentlichen Vorführungen war phänomenal. Rückschauen von Richard Brody und Amy Taubin zeigen, dass ein Greaves-Film ein weiteres Mal wie das fehlende Verbindungsstück in einer Lücke wirkte, die bis dato kaum aufgefallen war: zwischen dem selbstreflexiven, modernen Kino und dem politisch engagierten, afroamerikanischen Dokumentarfilm.

Solche Geschichten des Wiederentdeckens ziehen sich wie ein roter Faden durch die bisherige Greaves-Rezeption. Umso wichtiger ist das Anliegen des Buches, die Auseinandersetzung mit seinem Werk endlich auf eine solide Grundlage zu stellen. Warum das wichtig ist, zeigt der Epilog der Archivarin Shola Lynch. In den späten 1980ern erwarb das Schomburg Center for Research in Black Culture der New York Public Library einen Großteil von Greaves Filmen und Schriften. Doch der Bestand wurde nicht systematisch katalogisiert. Lynch berichtet, wie sie das Material erst mühsam in den Schomburg-Lagern aufspüren musste, um endlich eine ordentliche Inventarliste anzulegen. Greaves, der 2014 im Alter von 87 Jahren starb, konnte nicht mehr mithelfen.

MacDonalds und Stewarts Sammelband ist selbst ein veritables Greaves-Archiv: eine reichhaltige Fundgrube mit zahllosen entry points in sein vielschichtiges Werk. Das Buch regt immer wieder dazu an, traditionelle Linien der Filmgeschichte neu zu denken; sei es der Stellenwert von «non-theatrical films», die Genealogie des US-Independentkinos oder die Kanonisierung des schwarzen Dokumentarfilms. Und es stellt unter Beweis, wie produktiv die Beschäftigung mit weniger bekannten Filmemacher:innen immer noch sein kann. Jenseits von Grierson, Rouch, Lee oder DuVernay ist noch viel zu entdecken.

Scott MacDonald und Jacqueline Stewart (Hg.): William Greaves: Filmmaking as Mission (Columbia UP 2021)