In Auschwitz gut Die Unbewohnbarkeit einer historischen Welt: Über Jonathan Glazers The Zone of Interest

Im Archiv des Münchner Instituts für Zeitgeschichte liegen einige historische Aufnahmen dieses weitläufigen und nun filmfiktional nachgebauten, reanimierten, buchstäblich zum Wiedererblühen gebrachten Gartens, den seine damaligen Hauptnutzer als «Paradies» bezeichnet und wohl auch erlebt haben. Schwarzweißfotografien und Farbdias aus den frühen 1940er Jahren. Die familienalbumkompatible Inszenierung glücklicher Nachmittagsstunden, fotografisch erfasst, um materialiter tradierbar zu sein. Festhalten, was flüchtig ist, damit man später, wenn sich fast niemand mehr daran erinnert, darauf zeigen kann. Belegen, wie schön es damals war. Dort.

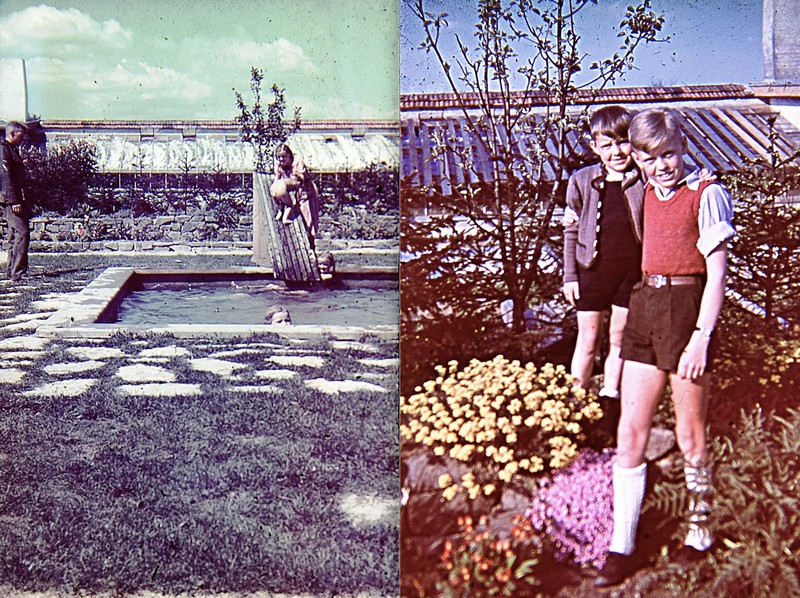

Die generisch anmutenden Familienbilder sind, gerade in ihrer Inszeniertheit, Dokumente, die kognitive Dissonanzen auslösen. In Jonathan Glazers The Zone of Interest, einer dankenswerterweise sehr losen Adaption (wenn überhaupt) des einigermaßen überflüssigen Martin Amis-Romans gleichen Titels, bilden diese fotografischen Dissonanztrigger das Ausgangsmaterial für ein hochgradig merkwürdiges filmisches Reenactment. Wer die Fotografien kennt, findet eine ganze Reihe von ihnen umgeben von untermarkierten, alltagsnahen Spielhandlungen nachgestellt. Fast beiläufig umgesetzte szenische Familienaufstellungen, die, ohne dass man die historischen Bildakte, die Aufnahmegeräte selbst sehen würde, asymptotisch an den Rändern der nur teilweise bekannten Archivfotografien entlang gleiten. Was auf diesen zu sehen, was in ihnen fixiert und konserviert ist, taucht immer wieder momenthaft im nachstellenden filmischen Fließgeschehen von The Zone of Interest auf, wird also nochmal, nur anders, zum Bild. Teilweise entfernt und allusiv, teilweise in szenischer Konkretion, literalistisch. Und da ist das Kanu, das das väterliche Oberhaupt dieser Familie zum Geburtstag geschenkt bekommen hat und später, auch das wurde fotografisch dokumentiert, für eine Freizeitausflugfahrt auf der nur wenige Meter vom Garten entfernt sich hinschlängelnden Soła, einem Nebenfluss der Weichsel, nutzt. Mehrfach gibt es in den fotografischen Archivbeständen unbeschwert lachende Kinder zu sehen, ein Junge und zwei Mädchen, feixend auf einer Holzrutsche, die in einen gemauerten Swimmingpool führt. Eine andere fotografische Ansicht der gleichen Szenerie zeigt, in Farbe, dass sich hinter dem Schwimmbecken ein großräumiges Gewächshaus befindet. Links im Bild steht, den allgemeinen Badespaß beobachtend, ein mittelalter Mann in SS-Uniform und entsprechender Frisur. Jenseits der Gartenmauer, aber nicht allzu weit entfernt, ist ein seltsam überdimensioniertes schornsteinartiges Objekt zu sehen, das in den blauen Sommerhimmel ragt. Eine weitere Aufnahme aus diesem schmalen Archivbestand zeigt eine kleinbürgeridyllisch aufgemöbelte Kaffeegesellschaft am gedeckten Gartentisch, wieder scheint die Sonne, es gibt Kuchen. Ziemlich spießig, aber la vita è bella.

Warum nur sollte man diese auf den ersten Blick eher nichtssagenden Standardfotoprivatismen filmisch nachstellen und durch ein weitgefasstes, in unterschiedlichen Graden fiktionales Netz an reenacteten Alltagshandlungen, die überwiegend in besagtem Garten und dem dazugehörigen Haus stattfinden (das oft als «Villa» bezeichnet wird, aber eigentlich keine ist), nachstellen und augmentieren? Zum Beispiel, weil die beschriebenen Fotografien qua Perspektive und Situiertheit im historischen Raum an Irritationspotenzial, Schamlosigkeit und Obszönität kaum zu überbieten sind – verstörender noch als die zur gleichen Zeit entstandenen 116 Fotografien des u. a. die vergnügliche Korpsgeistfreizeit des SS-Personals dokumentierenden «Höcker-Albums» (Kurzausflüge «mit den Maiden», wie es in einer Bildunterschrift heißt, zum nahegelegenen SS-Erholungsheim Soła-Hütte, nebst Blaubeerenpflücken und Akkordeonspielen, alles im Juli 1944, während zur gleichen Zeit, in den dienstlich gebundenen Arbeitsstunden, die von Rudolf Höß geleitete «Ungarn Aktion» zu ihrem katastrophischen Ende gebracht wird).

Fotografische Dokumente, die, und das macht es dann im Fall von The Zone of Interest doch etwas komplizierter, eine mehr oder weniger ausdiskutierte Frage sozusagen aus umgekehrter Perspektive stellen: Wo verlaufen im Ästhetischen die ethisch zumutbaren und (erinnerungs)politisch vertretbaren «limits of representation» (Saul Friedländer), wenn es zwar sehr wohl um die Problematik prolongierter Täterperspektiven, vielleicht auch weiterhin um den konsumistisch-exploitativen Aspekt filmfiktionaler Bilder geht, aber eben nicht um nachgestellte und bildmaterialiter dargestellte Verbrechen und das grauenvolle Leiden Unschuldiger. Und deshalb auch nicht im ursprünglichen Sinn um ein (gleichwohl immer schon reflexiv gedachtes) «Standhalten im Bilde» (Adorno über Kracauers Perseus-Mythos-Analogie). Sondern um, zumindest in gewisser Hinsicht, das Gegenteil: Täterbilder ohne Taten, eine Praxis des Framing, die ein ungeheuerliches Verbrechen radikal ins Bild-Off schiebt. Aus den unerträglich unbeschwerten Fotografien der Höß-Familie, den historischen Bildakten und ihrem Kontext, leitet Glazer eine ästhetisch komplexe Architektur an Bild- und Sound-Operationen ab, die aus den überlieferten fotografischen Weltausschnitten filmische werden lassen und dabei deren ursprüngliche Rahmengebung übersetzen und dynamisieren, ohne etwas an der grundsätzlichen Perspektive des absichtsvoll gesetzten Nicht-ins-Bild-lassens zu ändern. Anders gesagt: Es geht um die Grenzen der Nichtrepräsentation.

Zunächst handelt es sich bei den fotografischen Aufnahmen der Familie Höß aber einfach um Quellen mit Seltenheitswert. Oder provenienztechnisch formuliert: um rare Überbleibsel eines denkbar belasteten Familienalbums, das der Enkel des Lagerkommandanten – der Enkel ist, man denkt erst an einen geschmacklosen Treppenwitz, ein mehrfach verurteilter Betrüger, der u. a. Shoah-Überlebende um Spendengeld geprellt hat – neben weiteren Gegenständen von seiner Großmutter Hedwig erhalten hat, was ihn auf die irrsinnige Idee brachte, die kontaminierten Erbstücke umgehend zu monetarisieren – und zwar, darauf muss man als Nachfahre eines Massenmörders erstmal kommen, indem er sie 2009 der Gedenkstätte Yad Vashem zum käuflichen Erwerb anbot. Im dazugehörigen Anbieterbrief, den die ob der Zahlungsforderung befremdete Gedenkstättenleitung postwendend an Journalist:innen weiterreichte, schreibt der später eine ebenfalls nicht unbizarre Medienkarriere durchlaufende Höß-Enkel anpreisend: «Es handelt sich um einige Gegenstände aus dem Nachlass des Lager-Kommandanten Rudolf Ferdinand Höß: Eine massive feuerfeste Kiste mit Auszeichnungen – ein Geschenk von Himmler (der SS-Reichsführer), Gewicht 50 Kilogramm; ein Brieföffner, unveröffentlichte Dias von Auschwitz, Briefe aus der Gefangenschaft in Krakau. Über eine kurze Antwort wäre ich erfreut. Mit herzlichen Grüßen, Rainer Höß».

Weil man die dokumentarische Energie, den historiografischen Rechercheaufwand, den punktuell durchschießenden Referenzanspruch, die Faktualität von Jonathan Glazers The Zone of Interest als Zuschauer:in jederzeit spürt – darin gleicht das Projekt eher Jonathan Littells Les Bienveillantes (2016) als der Buchvorlage von Amis –, scheint kleinteiliges Nachlesen und Hinterherrecherchieren eine durchaus von Autorenseite nahegelegte (postfilmische) Rezeptionshaltung zu sein. Zumindest ist es eine Option, sich klarzumachen, wie wenig fiktiv, wie merkwürdig quasidokumentarisch The Zone of Interest tatsächlich ist. Denn die konzeptuelle Anordnung des Films, seine streng durchgehaltene Ästhetik als wahrnehmungsexperimentell konstruierte Bild-Soundscape-Geschichtsinstallation, will dezidiert nicht als retrofiktiver Entwurf, als nur lose an historiografische Erkenntnisstände angelehntes Spiel mit erfundenen Ortszuständen, Sätzen, Gesten verstanden werden, sondern kanalisiert in maximal eigenwilliger Form weitgehend quellenbasiertes Wissen zum domestischen Alltag der Familie Höß – ein Familienleben zwischen Mai 1940 und Juli 1944 in einer kleinen «Villa» mit großem Garten, die direkt an das sogenannte «Stammlager» Auschwitz I grenzte und mit diesem eine Befestigungsanlage samt stacheldrahtbewehrter Außenmauer teilte, wie man anhand von historischen Lageplänen, die verschiedene «Ausbaustände» zeigen, detailliert nachvollziehen kann.

Die erhaltenen Übersichtskarten des Lagerkomplexes zeigen, was man auch in den privaten Nachlassfotografien, die schließlich im Münchner Institut für Zeitgeschichte landen sollten, sehen kann: dass Wohnhaus und Gartenareal der Familie Höß, die bis heute erhalten sind (tatsächlich auch der für Gedenkstättenbesucher unzugänglich gehaltene Garten), lediglich 250 Meter südöstlich von Krematorium und Gaskammer des Lagerkomplexes Auschwitz I entfernt stehen, getrennt nur durch eine Mauer, einen Kfz-Abstellplatz und das damalige Verwaltungsgebäude der Politischen Abteilung (Lager-Gestapo). Die nach Kriegsende zum Teil rekonstruierte Vernichtungsanlage war die erste in Auschwitz in Betrieb genommene; gleich zum Auftakt, am 3. September 1941, wurden 600 sowjetische Kriegsgefangene an einem Tag dort ermordet. Bis zum Frühjahr 1943, als mit den Gaskammern und Krematorien des rund drei Kilometer entfernten Lagerkomplexes Auschwitz-Birkenau die Vernichtung der europäischen Juden fortgesetzt und intensiviert wurde, blieben die entsprechenden Infrastrukturen des «Stammlagers» in aktiver Nutzung. Ebenfalls in unmittelbarer Nähe zu Pool und gedecktem Gartentisch standen während der gesamten Zeit der unmittelbar vor der Häftlingsküche aufgebaute «Sammelgalgen» und die berüchtigte «Schwarze Wand», die zentrale Exekutionsstätte des «Stammlagers», an der nach Schätzungen bis zu 20 000 Menschen per Genickschuss ermordet wurden.

Worauf man auch schnell stößt, sind abgründige Rabbit-Hole-Details, die Glazers Erzählung alltäglicher Handlungsmuster ebenfalls durchgehend mit mehr als Restplausibilität ausstatten, wie etwa die tatsächlich ausgeprägten hortikulturellen Leidenschaften des gerne auch mal ins Lager einreitenden Pferdenarrs Rudolf Höß. Der erinnert sich 1946 kurz vor seiner Hinrichtung – er wurde nach seiner Vernehmung im Rahmen der Nürnberger Prozesse in einer Hauptverhandlung des Obersten Nationalen Tribunals in Warschau zum Tode verurteilt und am 16. April 1947 symbolträchtig zwischen seiner einstmaligen Privatresidenz und dem alten Krematorium des «Stammlagers» erhängt – in seinen «autobiografischen Aufzeichnungen» voller Wehmut: «Ja, meine Familie hatte es in Auschwitz gut. Jeder Wunsch, den meine Frau, den meine Kinder hatten, wurde erfüllt. Die Kinder konnten frei und ungezwungen leben. Meine Frau hatte ihr Blumenparadies. Die Häftlinge taten alles, um meiner Frau, um meinen Kindern etwas Liebes zu tun, um ihnen eine Aufmerksamkeit zu erweisen.»

Rudolf Höß’ Gartenpassion blieb dabei nicht auf das von Ehefrau Hedwig, der selbsternannten (und nie verurteilten) «Königin von Auschwitz», mit harter Hand regierte Privatparadies beschränkt, sondern hat sogar Eingang in die offiziellen «Standort- und Kommandanturbefehle» gefunden, mit denen das Konzentrations- und Vernichtungslager auch im Hinblick auf das außerdienstliche Freizeit- und Familienleben der SS-Lagermannschaften geleitet und verwaltet wurde – eine relativ private Lebenswelt, die in der neueren Forschung nicht einfach als strikt getrennte eskapistische Gegenwelt, sondern als Ermöglichungsstruktur der Massenmordpraxis gedeutet wird (dazu ausführlich und sehr aufschlussreich: Anna-Raphaela Schmitz: Dienstpraxis und außerdienstlicher Alltag eines Kl-Kommandaten: Rudolf Höß in Auschwitz, 2022). Die SS-Täter waren – in erstaunlich großer Zahl mit ihren kompletten Familien – zur Mitarbeit an der «Endlösung» nach Auschwitz gezogen, sahen bekanntlich keinen Grund zur Befehlsverweigerung und lebten in großzügig gestalteten Siedlungen mit privaten Gemüse- und Blumengärten – Parzellen, die, von Höß, der sich sämtliche Gartengestaltungspläne zur Genehmigung vorlegen ließ, als «Schmuckstücke» bezeichnet, rund um den Lagerkomplex herum entstanden waren – und meinten dort als koloniale Avantgarde für ihre «Volksgenossen» «Lebensräume» zu «kultivieren». Vor allem aber genossen die zugezogenen Überzeugungstäter relativen Luxus (KZ-Häftlinge als entrechtete Hausangestellte, fortwährende Bereicherung durch tolerierte Raubpraktiken im Warenlager «Kanada» usf.). Events wie Julfeste und Tanzmusikabende im «Deutschen Haus» am örtlichen Bahnhofsplatz gehörten zur bereitgestellten, Normalität und Komfort ausstrahlenden Bedarfsinfrastruktur der Lager-SS, deren Mitglieder nach Dienstschluss tüchtig entspannen sollten und sich auch durch die räumliche Proximität ihrer Familienangehörigen zu einem beispiellosen «Verwaltungsmassenmord» (Hannah Arendt) nicht weiter irritieren ließen.

Familie Höß, die Auschwitz selbst dann nicht verließ, als Rudolf Höß zwischenzeitlich nach Oranienburg wegbefördert wurde, war so gesehen kein Ausnahmefall. Viele SS-Familien wollten ein Stück vom «Paradies» und fanden ein solches aus ihrer Sicht am Rande des Lagers gar nicht mal so selten vor. Heim ins Reich wollte kaum jemand, die Täterfamilien fühlten sich dort offenbar wohl. Zu wohl, fand Höß mitunter, der sich später in seinen «autobiografischen Aufzeichnungen» bizarr larmoyant über zu hohe Arbeitsbelastung und zu wenig Anerkennung für das Geleistete beklagte («… die nie abreißende Arbeit – und die Unzuverlässigkeit der Mitarbeiter. Das Nichtverstanden- und Nichtgehörtwerden von meinen Vorgesetzten. Wirklich kein erfreulicher und wünschenswerter Zustand») und laut Quellenstand einige Mühe hatte, die zugezogenen SS-Familien von Spaziergängen durch das Konzentrationslager abzuhalten («Ich weise nochmals darauf hin, daß es grundsätzlich verboten ist, Frauen von SS-Angehörigen innerhalb der Postenkette spazierenzuführen»).

Mehrfach am Tag nimmt sich der Lagerkommandant Zeit, grotesk detailorientierte Mikromanagement-Ermahnungen ins Protokoll der Standort- und Kommandanturbefehle zu diktieren, die neben dem nichterwünschten Spazierverhalten, den Bordell- und Kinobesuchen etwa auch regeln sollen, wie sich die SS-Männer an einer Stehkneipentheke zu verhalten haben (nämlich gar nicht, sie sollten sich sofort nach Gaststätteneintritt setzen, «weil das Herumstehen einen schlechten Eindruck macht und das Ansehen der SS schädigt»). Wofür Rudolf Höß auch immer Zeit hat, Glazers unwirklich dauersonnige Gartenszenen haben in ihrer nachgerade fetischistisch überbelichteten Komposition also durchaus einen Punkt, sind wiederholte Ansagen zur Blumenparadieserhaltung. Auch innerhalb des Lagers. So gibt es tatsächlich Kommandanturbefehle, die in entnervtem Ton monieren, dass die Orchideenbeete vor der im «Stammlager» gelegenen Lagerkommandantur nicht ständig aus unsoldatischer Disziplinlosigkeit niedergetrampelt werden sollen. Man möge doch, dekretiert der Dienstvorgesetzte streng, im gartenkulturellen Alltagshandeln bitte «anständig bleiben», wie es Höß’ Vorgesetzter Heinrich Himmler formuliert hätte (auch er nachweislich ein gern gesehener Gast im gaskammernahen Höß-Garten, wo der SS-Reichsführer als «Onkel Heini» gutgelaunt die fünf Höß-Kinder bespaßt, was etwa bei der 1933 geborenen Höß-Tochter Ingebritt, die, aber das ist eine andere (absurde) Geschichte, später von Cristóbal Balenciaga für eine Modelkarriere entdeckt wird und in die USA auswandert, dazu führt, dass zumindest der private Himmler, wie in dem Fall auch der «liebe Vati», in allerbester Erinnerung bleiben sollte).

Auf die bloße Handlungsebene, den Plot reduziert, zeigt The Zone of Interest also über weite Strecken einen Familienalltag ohne besondere Vorkommnisse. Nur an den ästhetischen Rändern dieser Alltagsdarstellung zeichnet sich schemenhaft, unterdefiniert, ohne Explizitheit und Konkretion ab, dass irgendetwas an dieser leicht überzeichneten, merkwürdig stur und gleichförmig performten Banalität nicht so ganz stimmt. Äußerlich, in den Handlungsabfolgen, Gesten, Dialogen, dominiert eine abgeschottete, undurchlässig wirkende, sich immunisiert habende Litanei des Gewöhnlichen. Man frühstückt, kümmert sich um die Kinder, geht Baden, empfängt Besuch, schmeißt auch mal, um (im Fall von Rudolf Höß leicht widerwillig) Geselligkeit zu demonstrieren, eine wiederum völlig durchschnittliche Gartenparty, als sei man in Suburbia. Zwischendurch gibt es für den Familienvater auch mal nicht weiter kontextualisierten Stress im Beruf, weil mal wieder jemand aus Berlin einfach nicht verstehen will, was die spezifischen Probleme hier vor Ort sind und warum die durch die Lagerleitung bestmöglich erarbeiteten Lösungswege mehr Anerkennung verdienen. Stattdessen fortgesetzter Verdruss, immer Ärger mit einer namenlos bleibenden Supervision. Einmal findet auch eine in sehr einvernehmlichem Tonfall gehaltene Besprechung mit bestens informierten Ingenieuren aus Erfurt statt, die mit stoisch ausgebreiteter Expertise, rein technisch die Semantik der Deutschen, darlegen, dass man mit fünf Dreimuffelöfen aus dem Haus J. A. Topf & Söhne für die gewiss anspruchsvollen Arbeitsprozesse in Auschwitz-Birkenau beachtliche Effizienzgewinne und Skalierung erzielen könne. Erhöhung der «Stückzahlen», technisch rationalisierte Abwicklung, das interessiert den zwar uncharismatischen, aber pathologisch ehrgeizigen Lagerkommandanten, der kurz vor einem Karriereknick samt Strafversetzung in ein gartenloses Arbeitsumfeld steht, natürlich sehr.

Währenddessen streift Hausfrauherrin Hedwig Höß, de facto völlig beschäftigungslos, durch den zum epochalen Me-Time-Projekt erklärten Garten, kommandiert in unvermittelt aufblitzender Schärfe die stets von der Ermordung bedrohten und entsprechend verängstigten Haus-und Gartenangestellten herum, oder lässt sich aus dem Effektenlager «Kanada» einen gerade neu eingetroffenen Pelzmantel zur Anprobe bringen (auch hierzu gibt es entsprechende Zeugenaussagen von Überlebenden wie Stanisław Dubiel und Edward Wrona). Selbst vor umstandslos weitergenutzten Lippenstiften macht der vollkommen schambefreite Umgang mit geraubten Gegenständen von gerade in unmittelbarer räumlicher Nähe ermordeten Personen bei Glazer nicht halt. Berührungsängste gibt es nicht, mitunter aber Ärger mit Lingerie, die nicht passend sitzt (zu Hedwig Höß’ kolportierter Unterwäschediebstahlroutine legt Jonathan Littell seinem SS-Offizier Maximilian Aue einge besonders obszöne Sätze in den Mund – «Verlangen nach Geschlechtsverkehr», sagte der inhaftierte Höß dem Gerichtspsychologen Gustav M. Gilbert später während des Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozesses, «hatten wir selten» – was wiederum Amis für eine Reihe ziemlich verzichtbarer Nebenbuhler-Zoten nutzt).

Es ist also nicht die ostentativ triviale, dramaturgisch gleichsam ereignisarm und plateauartig verlaufende Handlung, die The Zone of Interest durchaus auch im Hinblick auf die mittlerweile sehr umfangreiche (Spiel-)Filmgeschichte der Shoah zu etwas doch Neuartigem macht (oder wenn, dann nur insofern, als die ausgestellte Trivialität und Alltäglichkeit, die schwer auszuhaltende Gleichförmigkeit und Nichtereignishaftigkeit aller gezeigten Vorgänge, notwendigerweise zu Glazers ästhetischem Ansatz gehört). Es ist Bauweise und Dynamik, das intrikate Verhältnis von «Film 1» und «Film 2», wie Glazer und sein Team die Bild- und Tondimension von The Zone of Interest in einer Art heuristischer Separierung genannt haben, die eine doch nachhallende Wirkung ergeben.

«Film 1» bezeichnet demnach die visuelle Ebene, die neben den archivfotografisch herleitbaren Garten- und Ausflugszenen noch eine zweite, in produktions- wie rezeptionsästhetischer Hinsicht völlig anders operierende Modalität kennt. Denn für die Szenen im Inneren des Höß-Familienhauses hat Glazer ein kinematografisches Experimentalsystem installiert. Wie im Fall des «Gartenparadieses» wurden auch die im Inneren spielenden Aufnahmen dabei nicht direkt an Originalschauplätzen gedreht – aber dennoch im heutigen Oświęcim, und zwar in unmittelbarer Nähe, nur dreihundert Meter entfernt von der vormaligen Kommandantenvilla, welche heute von einer polnischen Familie bewohnt wird (die Daily Mail war, motiviert durch Amis’ Roman, 2021 schon mal im Haus – «The ‹paradise› in Hell: Unseen photos reveal inside of Auschwitz commandant Rudolf Hoess’ luxury villa» – es sieht dort insgesamt ziemlich runtergerockt und unwohnlich aus). Auf Flickr findet man, aufgenommen von einer Studiengruppe, dann sogar doch noch Bilder des für Gedenkstättenbesucher unzugänglichen Gartens im heutigen Zustand: verwunschen, wie lange nicht mehr betreten, fast eine Art Renaturierungsprojekt, aber en détail Glazers Filmgartenentwurf gleichend.

Entscheidend für die Hausinnenszenen ist aber etwas anderes: eine experimentell hergestellte Drehsituation, bestehend aus einem festinstallierten, kontinuierlich aufzeichnenden Multikamerasystem mit fernsteuerbaren Fokusziehern. Während Christian Friedel und Sandra Hüller in verschiedenen Räumen (mitunter auch parallel, stets ohne Unterbrechung und Drehpersonal) alltagsnahe Familienszenen improvisierten, saß Glazer (im einen Ohr den deutschen Live-Ton, im anderen eine englische Simultanübersetzung) im Kellerraum des Hauses und beobachtete die Performance auf zehn den einzelnen statischen Kamerapositionen zugeordneten Monitoren. Im Grunde ein antifilmisches, theatral-televisuelles Live-Setting, wie bei Ilja Chrschanowskis DAU-Projekt (siehe cargo 41), Nathan Fielders The Rehearsal (cargo 56) oder auch beim Reality-TV («We saw it like ‹Big Brother in a Nazi House›. We really wanted just to observe, almost from a neutral point of view», lautet Glazers Auskunft dazu).

Es ist ein forciert technizistischer, kalter, verfremdender Blick, der daraus resultiert. Reine Registratur, immergleiche Halbdistanzen, sowieso kein Close-up im ganzen Film (glaube ich); in diesen Szenen auch keinerlei Schnittrhythmuswechsel, stattdessen merkwürdig zeitlose Umschaltbildästhetik. Eine Überwachungskameralogik, detachiert, oberservational, ohne psychologische Einfühlungsangebote oder überhaupt Interesse an individuellen Regungen. Eine Laborsituation. Insbesondere Hüller, der vielleicht analytischsten Anti-Method-Acting-Schauspielerin ihrer Generation, kommt dieses aus Akteursperspektive nachgerade theatrale Dispositiv, die transparent gemachte Distanz zu einer ‹involvierten›, adressierungsbedürftigen Kamera auf einem konkreten Filmset, der Verzicht auf naturalisierte Konventionen wie Schuss-Gegenschuss-Auflösungen erkennbar entgegen. Auf Grundlage des dann möglichen bühnenhaften Agierens entwickelt Hüller ihre Figur über eine immer halb abstrakt bleibende Körpererfindung. Ein irgendwie fast schon wieder bressonianisch-modellhaftes embodiment: Die «Königin» bewegt sich, selbst frei von Schuldgefühlen, in einem schwerfälligen, merkwürdig eckigen Körper durch ihr Reich.

Der Effekt der Überwachungsbildlichkeit besteht, könnte man auch sagen, in der Übertragung nicht von Perzepten, sondern von einer bestimmten Wahrnehmungsform, die Stanley Cavell, ausgehend von videografisch-televisuellen Closed-Circuit-Systemen, in den 1980er Jahren als Gegenentwurf filmischer «Weltprojektionen» theoretisiert und als «monitoring» bezeichnet hat. Demnach geht es in dem dazugehörigen Kontrollbildmodell – Glazer wäre in diesen Passagen kein auktorialer Regisseur, sondern Cavells auf die Monitorwand blickender Pförtner – nicht mehr um Betrachtung (viewing), sondern um eine rein beobachtende, überwachende Modalität technischen Wahrnehmens (monitoring). Ein «Strom simultaner Ereignisrezeption», der nach Cavell der redundanten Ereignislosigkeit des Alltags gilt und diesen gleichsam nachgeschichtlich auf infinite Dauer stellen soll: «Wenn die Kamera […] gewechselt wird, sollten wir uns das nicht als Wechsel der Perspektive von einer Kamera oder einem Standpunkt zu einer anderen Kamera oder einem anderen Standpunkt vorstellen, sondern als einen Wechsel der Aufmerksamkeit von einem Monitor zum anderen. Abfolge wird durch Umschalten ersetzt.» Wer sich diese willkürlich schaltenden Monitorbilder ansieht und wozu, woher dieser televisuelle Blick kommt, wem er gehören könnte und was er will, theoretisiert Cavell mit dem Verweis auf eine «fundamentale Störung»: «Die Angst vor dem Fernsehen […] ist die Angst davor, dass das, was es überwacht [monitors], die wachsende Unbewohnbarkeit der Welt ist.»

Glazer, der schon in seinem vorherigen Film Under the Skin (2013, siehe cargo 22), genauer: in Scarlett Johanssons in jeder Hinsicht extraterrestrisch manövriertem Pick-up-Lieferwagen, mit einem mobilen Überwachungskameradispositiv experimentiert hatte, verunsichert mit diesen autorlosen Bildern unterschwellig auch die einnehmbaren Betrachterpositionen. Ein entrücktes, anders als in den Außenszenen von The Zone of Interest deutlicher dokumentarästhetisch lesbares Monitoring zeichnet ein theatrales Reenactment unbeschwerter Häuslichkeit in Sicht- und Hörweite eines sich jahrelang hinziehenden Massenmordes auf. Fast nichts von diesem singulären Verbrechen dringt ins Aufmerksamkeitszentrum der gleichgültig-flächigen Monitor-Bilder. Sie schalten einfach nur innerhalb einer abgeschirmten Privatheit um. Und auch in den vermeintlich konventioneller gefilmten Außenszenen werden die nur kurz aufscheinenden, aber ikonografisch eigentlich signalstarken Bildelemente immer wieder ornamentalisiert, als Marginalia an den Bildrand gerückt, zu etwas, das man suchen muss (der einige Mal sekundenlang zu sehende Stacheldraht auf der Gartenmauer, die direkt neben der Kommandantenvilla gelegene KZ-Zufahrt samt Wachturm – und später, schon symbolisch aufgeladener, was einer Höß-Tochter und auch Hedwig Höß’ Mutter dann doch etwas zuzusetzen scheint, ein unkommentiert bleibendes orangenes Höllenfeuerleuchten, das man nachts nur durch das Zuziehen der Vorhänge einigermaßen in dem durch das Familienkollektiv hergestellten Außen halten kann).

Dass unser durchschnittsforensischer Zuschauerblick, der natürlich beim Betreten des Kinosaals bereits weiß, worum es in The Zone of Interest geht, genau danach sucht, nach bildvermittelten Resten, Detailelementen der Ikonografie des berühmtesten Konzentrations- und Vernichtungslagers, ist als Lektürepraxis wiederum antizipiert. Denn in diesem Sinne operiert «Film 2», die Score- und Soundscape-Dimension von The Zone of Interest. Gleich zu Beginn, zu einem minutenlangen Schwarzbild, erklingt eine Art Ouvertüre des Minimal Music-Scores Mica Levis. Aus der Erinnerung schwer zu beschreiben, was man hört – wummernde Bässe, irgendwo auch eher angedeutete Harmonien, die immer wieder zurückgedrängt, überspült werden. Dann kommt jedenfalls Sound, der nicht extradiegetischer Score ist. Vogelgezwitscher löst die Instrumentalkomposition ab, die erste Szene spielt an der Soła, ein Familienausflug mit SS-Begleitpersonal in Badehose. Auch für das anschließend die Tonspur übernehmende mehrlagig-synthetische Sounddesign gilt, produktionskulturell gesprochen, das quellenbasierte Faktualitätsprinzip, wie Tonmeister Johnnie Burn erzählt, der vor Ort zunächst eine so weit wie möglich topografisch referierende Sound-Bibliothek anzulegen versuchte. Was man im historischen Raum wo genau und wie genau hätte hören können, also ein nachkonstruierter Sound-Naturalismus, ist aber nicht das entscheidende Bauprinzip der Soundscape von The Zone of Interest, die abstraktere und vor allem wahrnehmungspsychologisch experimentellere Referenzlinien in den historischen Raum legt.

Im Ergebnis sind wir über weite Strecken des Films einer Art White Noise-Maschine ausgesetzt, deren andauerndes Grollen, Brummen, Wummern, deutlich maschinell angelegt und insofern rezeptionsästhetisch schnell in assoziative Nähe zur ‹industriellen› Vernichtungspraxis gelenkt, wir nach kurzer Zeit irritierend leicht ausblenden, überhören, ignorieren können, die aber, dann tritt die Tonspur wieder in den bewussteren Vordergrund, immer wieder mit referentiell-innerdiegetischen Elementen der Sound-Bibliothek perforiert wird: distinkt aus dem Industrial-Rauschen auftauchende Gesprächsfetzen, Gebrüll, Schreie, Hundegebell, Schüsse von jenseits der Gartenmauer. Auch das, wenngleich nicht Teil der White Noise-Ebene, lässt sich, folgt man der niedrigschwelligen filmischen Handlung, aber zumindest teilweise – den, so steht zu vermuten, Höß-Gehören folgend – routinisieren, weghören.

Gespielt wird also mit der (aisthetischen) Logik einer Kompartmentalisierung qua Normalisierung. Die Shoah als etwas, woran sich die Täter gewöhnen konnten – auch (aber nicht nur) perzeptiv. Stellvertretend dafür wird Soundmaterial, das erst diffus beunruhigt, auf der Suche nach stärkeren, lesbareren Zeichen überhörbar. Als Zuschauer:in ist man so gesehen nicht nur durch die Kadrierung von «Film 1», die die historische Realität des Lagerkomplexes relativ strikt, den angenommenen Privatlebenperspektiven der Höß-Familie folgend, im Off hält, diese zugunsten der Familienszenen nicht oder nur peripher in den Bildkader lässt, sondern auch in «Film 2», qua White Noise-Logik, in eine irritierend familialisierte Täterperspektive eingesperrt, die das Rumoren der eigenen Exzessverbrechen permanent in tendenziell unwahrnehmbare, periphere Regionen zu verschieben bemüht ist. Und zwar mit Erfolg. Insofern geht es hier um die ästhetische Übertragung einer wahrnehmungspsychologischen Kalmierung, um das Gewöhnlich- und Hintergründigwerden der Shoah, während diese stattfindet.

Dabei operiert allerdings, filmästhetisch gesprochen, kein Off, sondern ein hors-champ. Die Schreie und Schüsse dringen in Garten und Haus ein, es gibt materialiter keine völlige Abdichtung, keine Möglichkeit, die faktuale historische Geräuschkulisse ins absolute ‹Off› zu stellen (Höß beschwerte sich, wie Anna-Raphaela Schmitz nachweist, auch mindestens einmal über die Schreie der unweit der Villa im «Bunker» (dem Lagergefängnis) einsitzenden Gefangenen – er fühle sich, ließ er wissen, in seiner «Mittagsruhe» gestört). So verwandelt sich der diegetische Haus-Garten-Raum in eine filmästhetisch konstruierte und räumlich objektivierte Psychogeografie, aus der es kein Entrinnen gibt. Ein bildtonraumvermitteltes Verhältnis zur historischen Realität, das die innere Distanz und Gleichgültigkeit der Täter, ihre Praxis des Normalisierens, Abstumpfens, Schulddelegierens, ästhetisch übersetzt – das Skandalon, dass es Massenmördern offenbar gelingen kann, die eigenen Taten derart zu veralltäglichen, sie in Peripherien, Hintergründe zu verschieben und parallel zu den Verbrechen hartnäckig den Anschein eines «normalen» Familienlebens aufrechtzuhalten. In unmittelbarer räumlicher Nähe komfortabel und ungestört weiterzuleben, als sei nichts geschehen.

Son of Saul (László Nemes) HUN 2015

© Laokoon Filmgroup

In gewisser Weise ist The Zone of Interest ein Komplementärfilm zu László Nemes’ Son of Saul (2015). In beiden Arbeiten, die filmisch nachgebaute Täter- bzw. Opferperspektiven maximal bildreflexiv ausreizen, das filmästhetische Konstrukt kritisch testen und auf die Probe stellen, operiert dabei auch eine mitlaufende Bildskepsis. Bei Nemes ist es eine immersive, eng kadrierte, quasi Point-of-View-artige Kamera, die zwar selbst vor den Gaskammern nicht Halt macht, den Horror aber bildmaterialiter letztlich nicht zeigt, sondern durch hypermobile, nie zur Ruhe kommende Bewegungsverwischungen und gezielt gesetzte Unschärfen in Zonen des relativ Unsichtbaren, an den Grenzen des Wahrnehmbaren hält – und insofern sehr bewusst mit dem rezeptionsethischen Problem des Trotz-allem-sehen-Wollens spielt.

Dieser konzeptuelle Umgang mit Unschärfen, mit Sichtbarkeit und Opazität, führt, wie auch bei Glazers The Zone of Interest, in letzter Instanz zur Frage zurück, worin genau bei diesen Bildern und wo genau in diesen Bildern die (ästhetischen, erinnerungspolitischen, aber auch popkulturellen und meinetwegen unterhaltungskonsumistischen) ‹Interessensgebiete› heutiger Zuschauerschaft liegen. Denn es sind, das spricht nicht gegen sie, gehört aber zu ihrer empirischen Realität, auteuristische Festivalfilmbilder, ambitionierte Bilder, die in Cannes etc. Preise gewinnen wollen (gewonnen haben) und dann, wie alle anderen (Film-)Bilder auch, mit ihrem Eintritt in die Bildöffentlichkeit der visuellen Kultur der Gegenwart, eben unvermeidlicherweise in allen möglichen postkinematografischen Formaten fortlaufender Entdifferenzierung zirkulieren. So ist es auch den dokumentarischen Filmaufnahmen dieses Ereigniskomplexes ergangen. Seitdem stehen die u. a. von Alexander Vorontsov (Auschwitz-Birkenau), George Rodger (Bergen-Belsen), Arthur Mainzer (Buchenwald) und Samuel Fuller (Falkenau) während der Befreiung der Lager gedrehten Bilder empfehlungsalgorithmisch gefiltert neben allen möglichen anderen Bildern, sind Streamingplattform- und Feed-Content, werden appropriiert, umgebaut, neu verschaltet, kommentiert, bildkommunikativ invasiv bearbeitet, in kontingente Bildnachbarschaften gestellt, zu polyvalentem visuellen Spielmaterial, zu Memes, GIFs etc. (ausführlichere Überlegungen dazu finden sich hier).

Die avanciertesten filmischen Arbeiten zur Shoah der vergangenen Dekade (mindestens) – für mich wären das Son of Saul, Austerlitz (Sergej Loznitsa, 2015, gedreht in den Gedenkstätten der Konzentrationslager Dachau und Sachsenhausen) und nun The Zone of Interest – reagieren auf dieses plattformbasierte Zirkulationsgeschehen mit Medienspezifik: mit kinematografischen Verdichtungen, die neben einem reflexiveren Umgang mit filmischen Zeitverhältnissen (wie sich diegetisch gebaute Zeit zur historischen verhält) vor allem Fragen des Perspektivismus kritisch bearbeiten. So zielen die filmbildlichen Verfahren in Son of Saul darauf ab, wie Georges Didi-Huberman in Aus dem Dunkel heraus. Brief an László Nemes (2017) geschrieben hat, «den Fokus in Frage zu stellen». Das gilt, auf allen Ebenen, auch für die ästhetisch investierten Interessen. Das filmische Spiel ambivalenter Sichtbarmachung und konzeptuell formatierten Sichtbarkeitsentzugs, Nemes’ trotz aller Kunstfertigkeit unprätentiöse, im Grunde fast actionfilmartige Ästhetik permanenter Fluidität und Unschärfeverlagerung, die eine geschichtliche Echtzeit erst filmisch konstruiert und dann allegorisch invertiert, enthält dabei auch eine direkte, explizit bildtheoretisch markierte Bezugnahme auf die vier ebenfalls nicht scharf fokussierten, aus einer hektischen Bewegung heraus entstandenen Fotografien des griechischen «Sonderkommando»-Mitglieds und Widerstandsaktivisten «Alex» (vermutlich Alberto Errera) – die einzigen erhaltenen fotografischen Aufnahmen aus Auschwitz-Birkenau, in die sich keine Täterperspektiven eingeschrieben haben.

«Bilder trotz allem», hat Didi-Huberman diese Dokumente genannt. Deren Herstellung wiederum, darin kulminiert das bildreflexive Moment in Son of Saul, wird schließlich auch innerdiegetisch reenacted – als heroisch-widerständiger Bildakt, dessen Bildgebungsergebnis nicht nur die Angst vor dem Entdeckt- und Ermordetwerden, sondern auch den Willen, Zeugnis abzulegen, dokumentarisch überliefert. Gegen diese vor allem gegen Totalen, Überblicks- und Wachturmperspektiven gerichtete Repräsentationsskepsis – man denke an die Schindler’s List-Debatte –, die trotz allem retrofiktionale Geschichtsbilder zulässt und entwirft, arbeitet aber auch bei Nemes vor allem die Tonspur. Hier, anders als bei Glazer, nicht White Noise-artig und verfremdend, sondern bis zur Grenze des Erträglichen naturalistisch gebaut: ein «Maelstrom von Lauten und Geräuschen», «Befehle werden auf Deutsch gebrüllt» (und zwar mit Dialektfärbungen, was das konventionelle Hochdeutsch fast aller anderen Filmnazis – sieht man von Tarantinos Inglourious Basterds (2009) ab – absurd künstlich erscheinen lässt). Eine «Hölle von Klängen und Geräuschen», ein chaotischer Panik-Tonraum, der mit «dokumentarischer Präzision fokussiert» ist, schreibt Didi-Huberman.

Son of Saul und The Zone of Interest, beides Filme, die mit Vogelgezwitscher und grün leuchtenden, nachgerade bukolischen Naturbildern beginnen, sind nicht nur durch ein konzeptuell elaboriertes, die Differenz von Wahrnehmungsmodalitäten problematisierend ins Spiel bringendes Spannungsverhältnis zwischen Bild und Ton verbunden, durch Sounds, die tradierte bildliche Sicherheiten perforieren, sondern vor allem auch durch die Konsequenz, mit der sie Zuschauerblick und Zuschauergehör keinerlei Distanz zu den jeweiligen perspektivischen Setzungen einräumen – und genau darüber reflexive Zwischenräume eröffnen, die weit in die Film- und Bildgeschichte der Shoah zurückreflektieren.

In The Zone of Interest gibt es in Sachen ästhetischer Reflexivität zudem ein in wenigen Szenen zur Anwendung kommendes, gleichsam interventionistisches Verfahren, das das filmexperimentell examinierte Täteralltagsperspektivengefängnis ebenfalls allegorisch aufsprengt. Während Höß seinen Töchtern zum Einschlafen das Grimm’sche «Kinder- und Hausmärchen» von Hänsel und Gretel vorliest, wechselt der Film unvermittelt in ein drittes, nun von Mica Levis Score begleitetes Bildregister, das sich der Akquise einer Infrarotstrahlen aufzeichnenden Wärmebildkamera verdankt. Die für das menschliche Auge unsichtbare Wärmestrahlung von Objekten und Personen wirkt hier bildgebend. Je dunkler das Bild, desto kälter der abstrahlende Körper. Lebewesen sind, thermografisch perspektiviert, über erhöhte Intensitätsinformationswerte identifizierbar (darauf zielen etwa militärische Anwendungen ab, siehe dazu Nicole Starosielskis Studie Media Hot and Cold). Menschen und Tiere leuchten im negativbildästhetisch anmutenden Graustufenbild der Wärmebildkamera dementsprechend hell (es gibt auch sogenannte Falschfarbenwärmebilder, die Helligkeitsunterschiede zur besseren Unterscheidbarkeit über die gesamte Farbpalette ausgeben können).

Hell leuchtet in The Zone of Interest denn auch ein mehrfach auftauchendes rätselhaftes Mädchen, das, am Rande einer ausgehobenen Grube, zwischen in Erdaufschüttungen steckenden, mutmaßlich zur Zwangsarbeit bereitgehaltenen Schaufeln durch die Wärme der Kinderhände ebenfalls hell leuchtende Äpfel versteckt – und dann in einer weiteren Szene (sie scheint sich nicht innerhalb des Lagerkomplexes aufzuhalten) mit dem Fahrrad vor patrouillierenden SS-Wachen flüchtet. Gleichen die im thermografischen Bild gleißenden Lebensmittel jenen weißen Märchensteinen, die Hänsel im düsteren Wald ausstreut, um nicht verlorenzugehen? (Was aber bei den Grimms bedeutet: nach Hause, zur Familie zu finden). Ist das Mädchen überhaupt das traumhalluzinierte Produkt einer Solidarität und Widerstand gegen den Vater visionierenden Höß-Tochter? (Das glaubten nach der Cannes-Premiere die meisten Filmkritiker:innen). Ein Traumbild jener Tochter, die in vorhergehenden Szenen als kindlich verstörte Schlafwandlerin durch ein Balkontürfenster im ersten Stock auf das «Stammlager» starrt und von ihrem Vater wieder ins Bett getragen wird? Oder handelt es sich nicht doch eher um ein anonym bleibendes Mädchen aus Oświęcim, eine kindliche Widerstandsaktivistin, die keinen Massenmörder zum Vater hat und die später, zu einem als Textbild eingeblendeten Gedicht von Joseph Wulf, andächtig Klavier spielt? (Nach einmaliger Sichtung im Kino: schwer zu sagen).

Und dann ist da noch die Coda von The Zone of Interest, die die sorgfältig konstruierte, privatistisch-abriegelnd verfahrende Hermetik ebenfalls mit gezielter Wucht durchschlägt. Höß ist nun, als «Sonderbeauftragter für die Judenumsiedlung», nach Oranienburg versetzt, kehrte aber später, für die seine unvergleichliche Arbeitsdisziplin und Expertise erforderlich machende Ermordung der jüdischen Bevölkerung Ungarns, nach Auschwitz zurück (die «Königin» war ohnehin mit Familie in ihrem Gartenreich geblieben und konnte die Blumenbeete weiterhin ungestört mit der Asche der Ermordeten düngen – auch das ist keine hyperbolische Erfindung Glazers, sondern geht aus Quellen hervor). In seiner Dienstzeit im SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt ist Höß als Verantwortlicher für das gesamte KL-Organisationsgefüge formal gesehen befördert worden. Aber untröstlich, denn Schreibtisch und Konferenzraum sind für den ausgewiesenen «Praktiker» keine bevorzugten Arbeitsplätze. Und so findet sich der nun mit äußerlich gesehen eher managerialen, mit Beratungs- und Inspektionsaufgaben befasste ehemalige Lagerkommandant in, qua förmlichem Ambiente und phraseologischer Sprachregelung der Nazis, fast an gewöhnliche Board Meetings erinnernden Sitzungen zur weiteren Optimierung der «Endlösung» wieder und agiert dabei eher wie ein sich permanent zurückgesetzt fühlender mittlerer Abteilungsleiter – dauergekränkt, sehr durchschnittlich, von schlichtem, gedankenlosem Charakter, aber weiterhin ungebrochen ‹idealistisch› bei der Sache und natürlich voller Karrierismus. Radikal in seiner unaufhörlich todbringenden Banalität, wie Arendt sagen würde.

Eines Morgens, es ist noch früh, draußen alles noch dunkel, eilt Höß zu einem ersten Termin die Treppe seiner Kasernenunterkunft hinab und wird plötzlich von einem heftigen, wie aus dem Nichts kommenden Würgereiz erfasst. Epiphanie des Körpergedächtnisses, wie bei Joshua Oppenheimer (The Act of Killing, 2012) oder in Rithy Panhs S21, la machine de mort khmère rouge (2003). Keine Selbsterkenntnis, kein Eingeständnis, nichts Sprachförmiges, aber eine somatisch-systemische Rückmeldung, dass nichts vergessen werden wird.

Und dann springt Glazer, ein einfacher Schnitt, vom würgend-taumelnden, nicht verstehen wollenden Rudolf Höß mit noch drastischerer Plötzlichkeit in unsere Gegenwart. Nun in einem unzweideutig dokumentarischen Bildmodus, zurück in Oświęcim: Unsichtbare Arbeit auf dem Areal der heutigen Gedenkstätte, dem Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau. Reinigungskräfte, die jeden Morgen den Boden der «Stammlager»-Gaskammer für den täglichen Besucherstrom reinigen. Die die großformatigen Glasflächen putzen, hinter denen zwei Tonnen Frauenhaar, Berge an Schuhen, Brillen, Koffern, die den Opfern gehörten, zur touristischen Besichtigung, zum Fotografiertwerden freigegeben sind.

Austerlitz (Sergei Loznitsa) D 2016

Es sind dies alltägliche Erhaltungsarbeiten an Gedenkstättenarchitekturen, die, wie man durch die minutenlangen und starr perspektivierten Einstellungen von Loznitsas Austerlitz eindrucksvoll vorgeführt bekommt, nicht zuletzt kontingente Bildakte einer mediensaturierten Gegenwart vorbereiten. Gleich werden die Zeugnisse und Spuren von all dem, was in The Zone of Interest bis zu dieser Coda nicht ins Bild fand, das nur an den Bildkaderrändern und in den Untiefen von Soundscape-Texturen aufblitzte, wie jeden Öffnungstag aus allen möglichen Perspektiven digitalfotografisch erfasst und in die globale Bildzirkulation eingespeist. Jahr um Jahr Millionen an KZ-Selfies, die wenige Sekunden nach dem wie auch immer mnemokulturell einzuschätzenden Bildakt vor historischer Kulisse in Instagram-Feeds auftauchen werden. Content der geteilt und geliked wird, warum auch nicht, immerhin hat der «Katechismus» (One-Trick Pony A. Dirk Moses) zur Erbitterung mancher hart auf Schlussstrichsemantiken surfender Aktivist:innen immer noch eine gar nicht mal so unlebendige Popkultur der Appropriation. Fotografisches Bildhandeln, das man nicht zwangsläufig kulturpessimistisch verwerfen muss, sondern das auch als Praxis fortgesetzter Aneignung verstanden werden kann, wie Loznitsas dezidiert unverrückbar perspektivierte, filmästhetische Beobachtungsdauer mit architektonisch gespeicherter Geschichtszeit koppelnde Kamera – eine Kamera, die vor allem andere Kameras filmt – ebenfalls zeigt. Auch das gehört, jenseits aller immer unproduktiver und unsolidarischer werdenden Fraktionierungen in anhängigen Diskurslandschaften, zur gegenwärtigen Bild- und Popkultur der Shoah, in die sich The Zone of Interest, mittels eines alten, allein produktionskulturell schwerfälligen, vielleicht aber auch immer noch spezifisch geduldigen und nachhaltigen Mediums, einschreibt.

Aber Glazer, der smarte Autorenfilmer, hält das diskursive wie bildkulturelle Rauschen der Gegenwart durch ein letztes Konzeptmanöver dann doch nochmal anders auf Distanz. Denn die Coda, der Sprung in die Gegenwart von Musealisierung, von mnemokulturellen Diagnostiken und erinnerungspolitischen Kämpfen, ist nicht das Ende dieses Films. Nichts klingt hier aus, keine Konvention der bedächtig abmoderierenden, die Gegenwart mit sanfter Pädagogik heranholenden Abblende. Zone of Interest, darauf ist man, war ich jedenfalls überhaupt nicht vorbereitet, springt, ein zweiter unvermittelter Schnitt, nach den Dokumentarbildern der heutigen Gedenkstätte in Oświęcim ohne Vorwarnung in den filmisch rekonstruierten historischen Raum zurück. Zu Christian Friedel als taumelndem Rudolf Höß auf einem Treppenabsatz im Oranienburg des Jahres 1944. Als sei er, nach all diesen egoperspektivisch verriegelten Szenen im domestischen «Gartenparadies», von einem ihm unbegreiflichen flash forward ereilt worden. Eine vollendete Zukunft, die ihn, der zeitlebens nichts verstanden haben wird, in den Würgegriff nimmt? Oder eine Bifurkation: Autorlose Zeitmaschinenbilder aus der Zukunft, die voraus- wie zurückblicken und die fundamentale Unbewohnbarkeit dieser historischen Welt filmexperimentell spalten.

The Zone of Interest (Jonathan Glazer) USA/UK/POL 2023 | Kinostart am 29. Februar 2024